출판사 10곳 중 7곳 수도권…광주, 5대 광역시 중 ‘꼴찌’

2025년 09월 14일(일) 21:00 가가

[K 출판 세계로 도약 광주 출판 미래는] <2> 지역 출판 현주소

대형 출판사, 자본력으로 물류 등 일원화…전국 서점·온라인 장악

지역 업체, 인프라 열악해 인쇄·배송비 대기도 벅차 ‘전국화’ 한계

유명작가 광주서 책 발간해도 전국 독자 찾아가기 힘든 구조 ‘고착’

대형 출판사, 자본력으로 물류 등 일원화…전국 서점·온라인 장악

지역 업체, 인프라 열악해 인쇄·배송비 대기도 벅차 ‘전국화’ 한계

유명작가 광주서 책 발간해도 전국 독자 찾아가기 힘든 구조 ‘고착’

K문학의 융성을 위해서는 우리 작품의 해외시장 진출을 견인할 수 있는 번역이 중요하다. 또한 국내 출판시장의 활성화 및 이와 연계된 출판 지원이 선행되어야 한다.

특히 문화의 풀뿌리나 다름없는 지역문학의 제도적 뒷받침과 재정적 지원은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 지역 출판이 살아야 한국문학의 르네상스를 맞이할 수 있기 때문이다.

지역 출판이 활성화되지 않고는 한국문학의 중흥은 기대하기 난망하다. 물론 세계적으로 유명한 한두 작가를 배출해 단기적으로 세계 시장에서 한국의 위상을 높일 수는 있다. 그러나 책의 판매 수요가 지명도가 높은 소수의 작가에게 쏠리면 빈익빈부익부라는 폐해를 낳는다.

지금처럼 서울과 수도권 중심으로 출판 시장과 인프라가 집중된다면 중앙의 인기 작가들의 책을 제외하고는 지역의 대다수 작가들의 책은 외면당하기 십상이다. 앞으로도 그와 같은 추세는 점차 고착화될 가능성이 높다.

아이러니하게도 전체적인 흐름상 우리나라 출판시장은 확장하고 있는 추세다. 다변화되는 문학 환경과 맞물려 다양한 서적이 발간되고 있다는 방증이다. 앞서 언급한 K컬처의 하나로 한국문학의 위상이 높아진 결과에서 비롯된 측면이 있다.

한국출판문화산업진흥원이 지난 2024년 발행한 ‘2024년도 상반기 KPIPA 출판산업 동향’에 따르면 지난 2023년 말 기준 출판사 수는 약 8만여개(7만9564개)에 이른다. 2022년 7만5324개에 비해 5.6%가 증가했다. 이 가운데 75.5%인 6만45개가 수도권에 소재를 둘 만큼 집중화돼 있다.

발행실적이 있는 출판사는 2023년 기준 9113개로 전체 11.5%에 이른다. 이는 지난 2022년 9281개인 12.3%보다 0.8% 낮은 수치다. 이 같은 양상은 몇몇 거대자본을 가진 출판사를 제외하면 대부분의 출판사는 말 그대로 명맥만을 유지하고 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말해 자본의 문제와도 직결된다. 자본을 독점한 출판사와 자본이 부족한 출판사는 경쟁을 할 수 없는 구조다.

대한출판문화협회가 발행한 ‘2024년 출판시장 통계’에 따르면 전국 상위 71개 주요 출판사의 2024년 매출 합계는 약 4조8910억 원에 이른다. 출판·인쇄·콘텐츠를 모두 합산한 업계 추정 매출(약 23조 8956억 원) 수준으로, 이는 ‘매출 상위 0.1%가 전체 파이를 좌우’하는 구조다.

수도권의 대형 출판사는 자본력을 바탕으로 기획부터, 홍보, 물류를 일원화해 전국 서점과 온라인 플랫폼을 장악하지만 지방의 중소 출판사는 인쇄비와 배송비, 마케팅 비용 등을 감당하기가 벅차다. 결국 서울과 수도권 집중 현상은 심화되고 지방 작가나 출판사는 ‘자비 출판’이나 제한적 로컬 서점 유통에 머무르는 게 현실이다.

지역별 출판사 현황을 보면 지역의 출판의 현주소를 명확히 알 수 있다. 2023년 서울은 4만247개로 50.6%를 차지한다. 이어 부산 3.2%(2528), 대구 2.6%(2098), 인천 3.05(2407), 대전 2.4%(1894), 광주 1.9%(1484), 울산 0.7%(518), 세종 0.65(448) 순이다. 광주는 전체 출판사 수 부분에서 1.9% 밖에 안 된다. 5대 광역시 중에서 꼴찌로 나와 있을 만큼 출판사 수가 적다.

전남의 상황도 별반 다르지 않다. 경기 21.9%(1만7391)에 가장 많은 출판사가 있으며 이어 경남 2.1%(1654), 경북 2.1%(1650), 충남 1.7%(1382), 전북 1.7%(1372), 강원 1.7%(1364), 전남 1.4%(1148), 충북 1.3%(1021), 제주 1.2%(958) 순이다. 전남은 하위권에 속하며 강원이나 전북보다도 출판사 수가 적다.

현재 광주지역 출판사들은 여럿 있으나 출판사 고유 업무를 지속적으로 하고 있는 곳은 불과 열 손가락 꼽을 정도다. 대부분 문학 분야로 열악한 환경 가운데서도 지역출판의 책임을 다하기 위해 매진하고 있다.

현재 정부와 지자체 등이 ‘우수도서 선정’이나 ‘작가 창작 지원’ 중심의 사업을 운영하고 있지만 지역 기반 우수 출판사를 체계적으로 육성하는 프로그램은 미비하다. 서울과 달리 광주를 비롯해 대구, 부산 등 거점도시에는 물류 거점이나 공동 마케팅 플랫폼이 거의 없다. 사정이 이러다 보니 지역출판사는 책을 찍어도 전국 서점가에 올리기가 쉽지 않다.

광주의 어느 출판사는 300만 독자를 가지고 있다는 유명 작가의 저작물을 출간했으나 인쇄와 제작비조차 회수하지 못한 실정이다. 지역 출판사를 외면하는 독자들의 의식 때문이기도 하고 무엇보다 책을 읽지 않는 풍토도 중요한 원인이다.

이런 문제를 해결하기 위해서는 생태계 관점에서 지역 소재 출판을 바라볼 필요가 있다. 강경호 ‘시와사람’ 대표(시인)는 “지역 출판 생태계를 되살리려면 중앙정부는 권역별 물류센터 설치와 배송비 차액 보전을 통해 지방 발간 물량이 전국으로 빠르게 흐를 수 있는 기반을 마련해야 한다”며 “지자체는 ‘지역 우수 출판사 인증제’를 도입해 공공도서관·학교 납품 때 인센티브를 부여하고, 국제도서전 공동관·번역 기금 등 판권 수출 지원을 연동할 때 지역출판사들도 활기를 찾을 수 있다”고 했다.

또한 그는 “골목서점과 지역 독서 문화가 살아나야 공급 측 지원도 효과를 얻는다. 지역 서점에서 지역 출판물을 구매하면 도서문화상품권 캐시백을 제공하거나, 학교·도서관에서 지역 출판사가 기획한 저자 강연을 열 때 행사비를 지원하는 방식이 실질적인 수요 촉진책이 될 수 있다”며 “‘책 읽는 인구’가 늘어야만 ‘책 만드는 지역출판사’도 지속 가능하다는 점을 잊어서는 안 된다”고 부연했다.

그나마 출판환경이 예년에 비해 요즘은 조금 나아지고 있는 점은 긍정적이다. 온라인 시스템이 정착된 덕분에 1인 출판사들이 등장했으며 앞으로도 이 같은 추세는 늘어날 것으로 예상된다

광주에서 1인 출판을 하는 송기역 기역출판사 대표는 “광주 외 소도시에는 인쇄소가 드물다. 소도시가 훨씬 출판 환경이 좋지 않다. 다행히 광주에는 인쇄 골목이 있지만 상대적으로 서울에 비해 적은 편이어서 제작비가 높게 책정된다”며 “물류 창고가 대체로 파주에 있다 보니 인쇄 후 도서 이동에 따른 비용이 상승하고 재고 확인을 하는 데 어려움이 있다”고 언급했다.

또한 “지역에 출판사가 있다 보니 다양한 저자나 중앙에서 활동하는 저자와의 커뮤니케이션을 하는 데도 어려움이 있다”며 “동료 출판인들이 많지 않아 외롭게 출판을 해나가야 하는 점도 아쉬운 부분”이라고 부연했다.

송 대표의 말은 지역 출판사는 대부분 1인 출판사나 소형 출판사인 탓에 수도권에 비해 출판 관련 행사나 북페스티벌 등의 규모가 작아 다채로운 프로그램을 꾸리기에는 역부족이라는 의미로 들렸다. “어느 정도 규모 있는 지역 도서전을 꾸렸으면 좋겠다”는 송 대표의 말은 되새겨볼 필요가 있다.

또한 그는 “지역 책방과 연계한 지원사업을 시도해보는 것도 고려할 필요가 있다”며 “예를 들어 지역 출판사가 출간한 책을 지역책방에서 북토크 등의 행사를 여는 방안을 모색할 필요가 있다”고 부연했다.

시나 관계기관에서 지원을 할 시 행정적으로 처리되는 과정에서 과도한 증빙을 요구하지 않았으면 한다는 바람도 피력했다. 과정에 대한 검증(서류 및 증빙)보다 결과(출간도서)로 대체하는 것이 좋겠다는 견해다.

/박성천 기자 skypark@

특히 문화의 풀뿌리나 다름없는 지역문학의 제도적 뒷받침과 재정적 지원은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 지역 출판이 살아야 한국문학의 르네상스를 맞이할 수 있기 때문이다.

지금처럼 서울과 수도권 중심으로 출판 시장과 인프라가 집중된다면 중앙의 인기 작가들의 책을 제외하고는 지역의 대다수 작가들의 책은 외면당하기 십상이다. 앞으로도 그와 같은 추세는 점차 고착화될 가능성이 높다.

|

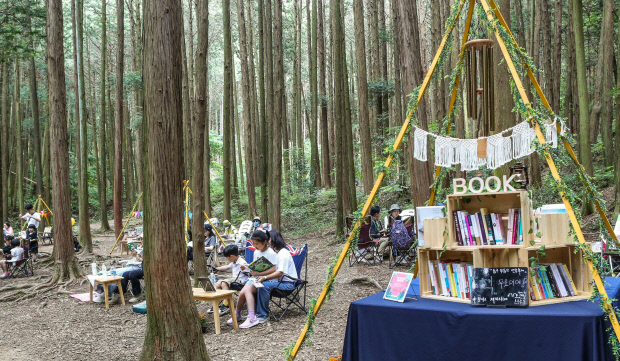

| 지난 2023년 무등산 편백숲에서 열린 ‘동구 무등산 인문축제’에서 시민들이 독서를 하고 있다. <광주시 동구 제공> |

대한출판문화협회가 발행한 ‘2024년 출판시장 통계’에 따르면 전국 상위 71개 주요 출판사의 2024년 매출 합계는 약 4조8910억 원에 이른다. 출판·인쇄·콘텐츠를 모두 합산한 업계 추정 매출(약 23조 8956억 원) 수준으로, 이는 ‘매출 상위 0.1%가 전체 파이를 좌우’하는 구조다.

수도권의 대형 출판사는 자본력을 바탕으로 기획부터, 홍보, 물류를 일원화해 전국 서점과 온라인 플랫폼을 장악하지만 지방의 중소 출판사는 인쇄비와 배송비, 마케팅 비용 등을 감당하기가 벅차다. 결국 서울과 수도권 집중 현상은 심화되고 지방 작가나 출판사는 ‘자비 출판’이나 제한적 로컬 서점 유통에 머무르는 게 현실이다.

지역별 출판사 현황을 보면 지역의 출판의 현주소를 명확히 알 수 있다. 2023년 서울은 4만247개로 50.6%를 차지한다. 이어 부산 3.2%(2528), 대구 2.6%(2098), 인천 3.05(2407), 대전 2.4%(1894), 광주 1.9%(1484), 울산 0.7%(518), 세종 0.65(448) 순이다. 광주는 전체 출판사 수 부분에서 1.9% 밖에 안 된다. 5대 광역시 중에서 꼴찌로 나와 있을 만큼 출판사 수가 적다.

전남의 상황도 별반 다르지 않다. 경기 21.9%(1만7391)에 가장 많은 출판사가 있으며 이어 경남 2.1%(1654), 경북 2.1%(1650), 충남 1.7%(1382), 전북 1.7%(1372), 강원 1.7%(1364), 전남 1.4%(1148), 충북 1.3%(1021), 제주 1.2%(958) 순이다. 전남은 하위권에 속하며 강원이나 전북보다도 출판사 수가 적다.

|

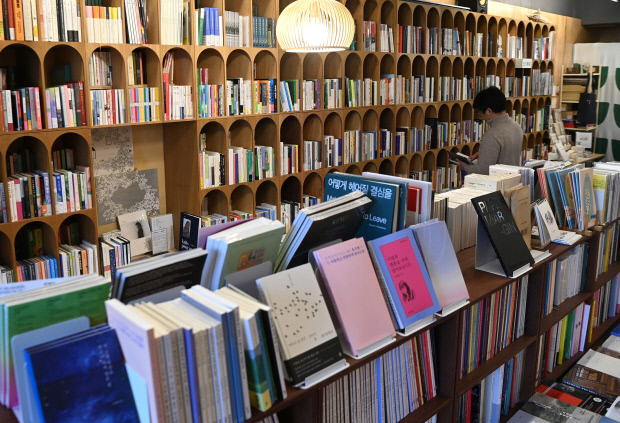

| 독립서점 ‘책과 생활’ 내부. |

현재 정부와 지자체 등이 ‘우수도서 선정’이나 ‘작가 창작 지원’ 중심의 사업을 운영하고 있지만 지역 기반 우수 출판사를 체계적으로 육성하는 프로그램은 미비하다. 서울과 달리 광주를 비롯해 대구, 부산 등 거점도시에는 물류 거점이나 공동 마케팅 플랫폼이 거의 없다. 사정이 이러다 보니 지역출판사는 책을 찍어도 전국 서점가에 올리기가 쉽지 않다.

광주의 어느 출판사는 300만 독자를 가지고 있다는 유명 작가의 저작물을 출간했으나 인쇄와 제작비조차 회수하지 못한 실정이다. 지역 출판사를 외면하는 독자들의 의식 때문이기도 하고 무엇보다 책을 읽지 않는 풍토도 중요한 원인이다.

이런 문제를 해결하기 위해서는 생태계 관점에서 지역 소재 출판을 바라볼 필요가 있다. 강경호 ‘시와사람’ 대표(시인)는 “지역 출판 생태계를 되살리려면 중앙정부는 권역별 물류센터 설치와 배송비 차액 보전을 통해 지방 발간 물량이 전국으로 빠르게 흐를 수 있는 기반을 마련해야 한다”며 “지자체는 ‘지역 우수 출판사 인증제’를 도입해 공공도서관·학교 납품 때 인센티브를 부여하고, 국제도서전 공동관·번역 기금 등 판권 수출 지원을 연동할 때 지역출판사들도 활기를 찾을 수 있다”고 했다.

또한 그는 “골목서점과 지역 독서 문화가 살아나야 공급 측 지원도 효과를 얻는다. 지역 서점에서 지역 출판물을 구매하면 도서문화상품권 캐시백을 제공하거나, 학교·도서관에서 지역 출판사가 기획한 저자 강연을 열 때 행사비를 지원하는 방식이 실질적인 수요 촉진책이 될 수 있다”며 “‘책 읽는 인구’가 늘어야만 ‘책 만드는 지역출판사’도 지속 가능하다는 점을 잊어서는 안 된다”고 부연했다.

그나마 출판환경이 예년에 비해 요즘은 조금 나아지고 있는 점은 긍정적이다. 온라인 시스템이 정착된 덕분에 1인 출판사들이 등장했으며 앞으로도 이 같은 추세는 늘어날 것으로 예상된다

|

| ‘책과 생활’이 책방문화프르그램 일환으로 진행한 ‘책방인문산책’. <‘책과 생활’ 제공> |

또한 “지역에 출판사가 있다 보니 다양한 저자나 중앙에서 활동하는 저자와의 커뮤니케이션을 하는 데도 어려움이 있다”며 “동료 출판인들이 많지 않아 외롭게 출판을 해나가야 하는 점도 아쉬운 부분”이라고 부연했다.

송 대표의 말은 지역 출판사는 대부분 1인 출판사나 소형 출판사인 탓에 수도권에 비해 출판 관련 행사나 북페스티벌 등의 규모가 작아 다채로운 프로그램을 꾸리기에는 역부족이라는 의미로 들렸다. “어느 정도 규모 있는 지역 도서전을 꾸렸으면 좋겠다”는 송 대표의 말은 되새겨볼 필요가 있다.

또한 그는 “지역 책방과 연계한 지원사업을 시도해보는 것도 고려할 필요가 있다”며 “예를 들어 지역 출판사가 출간한 책을 지역책방에서 북토크 등의 행사를 여는 방안을 모색할 필요가 있다”고 부연했다.

시나 관계기관에서 지원을 할 시 행정적으로 처리되는 과정에서 과도한 증빙을 요구하지 않았으면 한다는 바람도 피력했다. 과정에 대한 검증(서류 및 증빙)보다 결과(출간도서)로 대체하는 것이 좋겠다는 견해다.

/박성천 기자 skypark@