장엄한 역사와 다양한 스토리 깃든 ‘세계를 담은 정물화’

2020년 05월 08일(금) 00:00 가가

박성천 기자가 추천하는 책

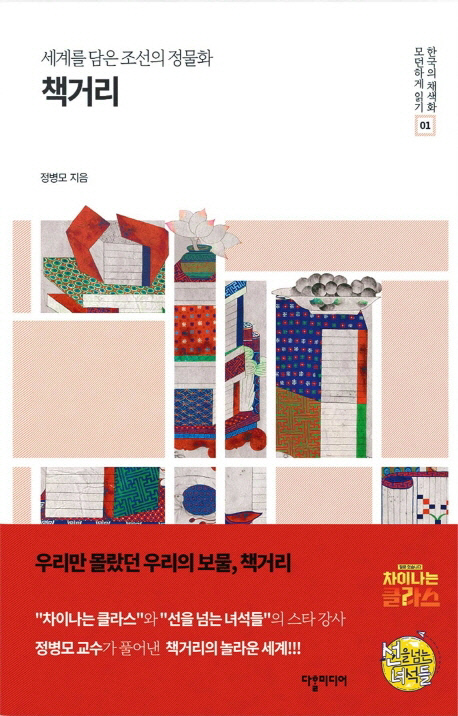

책거리

정병모 지음

책거리

정병모 지음

|

| 프랑스 기메동양박물관 소장 ‘책거리와 기린’ |

한국 책거리의 모든 것을 다룬 책이 출간됐다. ‘차이나는 클라스’의 스타강사이자 ‘민화는 민화다’의 저자인 정병모 경주대 초빙교수가 펴낸 ‘책거리’가 바로 그것. 정 교수는 지금까지 민화의 대중화와 세계화에 힘썼으며 관련 서적을 꾸준히 펴냈다.

책거리는 책뿐만 아니라 이와 연계된 사물이 포함된다. 책을 비롯해 “도자기, 청동기, 꽃, 과일, 기물, 옷 등이 등장한다. 책거리를 영어로 번역하면 ‘Books and Things’가 된다. ‘Scholars’ Accoutrements’란 영문 이름도 사용하는데, 이는 책이나 물건보다는 문인들의 우아한 상징물인 문방구를 그린 ‘문방도’를 가리킨다.”

조선에서는 네덜란드 정물화보다 한 세기 늦은 18세기 후반 정물화가 성행했다. 이때부터 시작해 20세기 전반까지 왕부터 일반 서민에 걸쳐 책거리를 폭넓게 향유했다. 예술세계 또한 독특하고 다양할 만큼 인상적인 작품들이 다수 배출됐다.

조선 후기에 이르면서 책거리의 소재가 다양해진다. 이 시기는 한국회화사에서 전환의 시기라 할 만큼 서민의 생활을 다룬 풍속화가 등장했다. 또한 진경산수화도 주목을 받아 자연의 아름다움이 조명을 받았다.

이때부터 책거리 소재는 두루마리, 향로, 안경, 회중시계, 거울, 자, 반짇고리, 거문고 등 이전보다 훨씬 다채로워진다. 당시 유행한 물질문화가 책거리 화폭 속에 고스란히 반영된 것이다. 또한 청나라에서 수입한 화려한 도자기들과 자명종을 비롯한 서양의 물건도 있다.

|

이처럼 조선후기에는 책이라는 고고한 소재와 통속적인 물건이 함께 표현됐다. 시대의 양면성을 드러낸 상징적인 풍경이다. 저자는 “겉으로 보면 정신문화와 물질문화가 조화로워 보이지만 그 속을 들여다보면 물질문화가 정신문화에 기대어 자신의 목소리를 내고 있다”고 설명한다. 한마디로 ‘이념의 시대’에서 ‘물건의 시대’로 옮겨가는 변화의 신호탄인 셈이다.

책거리는 전하는 작품 수로나 예술적 관점으로나 조선후기 회화를 대표할 만하다. 일상적인 물건을 그린 것이 아니라 “장엄한 역사가 펼쳐져 있고 다채로운 스토리가 깃들어 있기” 때문이다. 대항해 시대와 조선후기의 역사가 투영된 ‘세계를 담은 정물화’이다.

<다할미디어·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr