단절의 시대, 재의적 예술의 가능성을 사유하다

2025년 09월 09일(화) 19:15 가가

시립미술관 내년 1월 25일까지 ‘장미 토끼 소금: 살아 있는 제의’전

‘장미’, ‘토끼’, ‘소금’.

위에 언급한 어휘들은 어떤 공통점이 있을까. 공유점이 없어 보이는 이들 언어들이 ‘제의’라는 모티브로 하나의 전시에 수렴됐다. 언어의 보편성, 확장성의 관점에서 사유해볼 수 있는 한편 전시에 어떻게 구현됐을지 궁금증이 이는 대목이다.

광주디자인비엔날레기념전 일환으로 광주시립미술관(관장 윤익)이 내년 1월 25일까지 진행 중인 ‘장미 토끼 소금: 살아 있는 제의’. 전시는 예고 없이 닥쳐온 재난과 죽음을 극복하고 삶이 이어지기를 기원하는 재의적 예술의 가능성을 주제로 내세웠다.

전시에는 이수경, 박찬경, 김주연 작가 3인이 초대됐다. 이들 작가들은 종교적 제의를 초월한 현대미술의 형식으로 재난의 흔적을 공유하며 그 너머의 가능성을 진단하고 이야기한다.

홍윤리 학예사는 “제의적 요소는 인류가 예기치 못한 사고에 직면했을 때 회복과 재생의 차원에서 펼쳐온 행위에서 찾을 수 있다”며 “제의적 요소를 토대로 구현된 세 작가의 이번 작품들은 저마다의 창작적 작업 방식, 사유의 기반에 따라 다채롭게 구현됐다는 점이 특징”이라고 전했다.

이수경 작가는 ‘번역된 도자기’라는 일련의 시리즈를 작품에 반영하는 작업을 펼쳐왔다. 지난 2006년 광주비엔날레 ‘열풍변주곡’에 참여한 이후 작가의 트레이드 마크가 됐다. 버려지고 깨진 도자기를 접합해 하나의 작품으로 ‘재생해냄으로써’ 파편화된 시간과 감각을 이어붙이고 있다.

이 작가는 “한반도 각지에서 생산되는 깨진 도자기 파편을 재료로 활용하고 있다”며 “강진, 문경, 이천 등지의 도자기가 하나의 도자기로 결합, 재탄생된다는 데 의미가 있다”고 말했다.

전시실에서 마주한 ‘번역된 도자기’는 따로 또 같이 분위기를 환기하면서도 균열과 파편이 새로운 생성과 회복의 가능성을 은유한다.

원래 회화를 했던 작가는 이번에는 그림 작품도 선보인다. 작가는 ‘보이지 않는 세계’ 다시 말해 무의식 사고에 자리한 풍경 등을 동화적이면서도 환상적인 화풍으로 제시한다. 꿈속에 비친 듯 흩날리는 장미는 아련하면서도 아늑해 마치 선계 너머의 풍경을 선사하는데 매화 같기도 진달래 같기도 하다.

박찬경 작가의 작품 주제는 ‘토끼’로 상징화된다. 작가는 그동안 사진, 영상 등을 매개로 분단과 민간신앙 등 묵직한 주제를 풀어내는 작업을 해왔다. 영화감독, 큐렝터, 작가 등 다양한 영역에서 창작활동을 펼쳐온 그는 이번 전시에서는 그림, 다큐, 주련 형식의 작품을 선보인다.

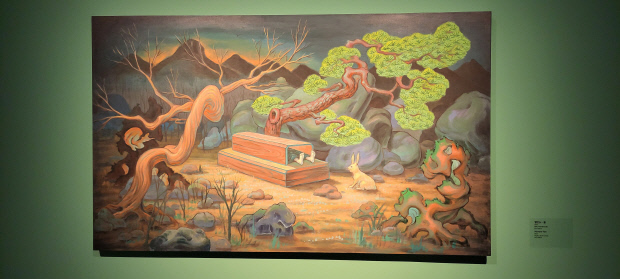

‘열반도-둘’은 열반에 든 부처님 앞을 지키고 선 토끼의 모습을 형상화한 그림이다. 작품에서 ‘토끼’는 남겨진 자들의 슬픔을 환기하는 한편 관객들로 하여금 현실 문제에 관심을 갖게 하는 촉매자로서의 역할을 담지한다.

‘후쿠시마 오토래디오그래피’는 2019년 작가가 직접 후쿠시마를 방문해 찍은 사진, 일본 사진가 카가야 마사미치가 방사능을 사진 형식으로 볼 수 있도록 오토래디오그래피를 편집한 연속 슬라이드 상영작이다. 영화감독 박찬욱의 동생답게 박 작가의 영상적 재능을 확인할 수 있는 작품이기도 하다.

박 작가는 “이번 전시에서 불교 사찰벽화를 해석하고 인용한 그림 연작을 처음 전시한다는 점에서 의미가 남다르다”며 “좋아하는 사찰 가운데 하나인 장성 백양사를 모티브로 한 작품도 있다”고 말했다.

소멸과 탄생의 의례적 순환을 설치 작품으로 구현한 김주연 작가는 동양철학 개념인 ‘이숙’(異熟)을 초점화한다. 불교적 시각에서 이숙은 서로 다른 성장, 다른 방식의 성숙을 상정한다.

수직으로 직립하는 나무 형태를 토대로 초월적 연결을 비유한 ‘수직정원’은 하늘과 땅을 잇는 의미를 내포한다. 또 다른 작품 ‘Metamorphosis’는 나무파레트와 신문, 이끼를 재료로 제작됐다. ‘썩기 쉬운 생선과 같은’ 뉴스를 담은 신문을 적재해 사이사이 이끼를 부착해 생명을 발아, 성장시킨다는 서사를 담고 있다. 버려진 5톤의 신문이 생명체로 재생된 것이다.

김 작가의 작품 주제를 응집한 ‘소금’은 마지막 전시실 ‘기억 지우기’에서 만날 수 있다. 그는 “소금의 정화적 상징성을 사유하며 관객들이 직접 체험함으로써 전시가 완성된다는 데 묘미가 있는 것 같다”고 밝혔다.

한편 윤익 관장은 “오늘을 사는 우리들은 저마다 불안하고 예측 불가능한 상황에 내던져져 있는 것이나 다름없다”며 “자신만의 창작세계를 열어온 3인 작가들의 작품을 통해 위로와 위안, 공감과 평안의 시간을 가졌으면 한다”고 말했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

위에 언급한 어휘들은 어떤 공통점이 있을까. 공유점이 없어 보이는 이들 언어들이 ‘제의’라는 모티브로 하나의 전시에 수렴됐다. 언어의 보편성, 확장성의 관점에서 사유해볼 수 있는 한편 전시에 어떻게 구현됐을지 궁금증이 이는 대목이다.

전시에는 이수경, 박찬경, 김주연 작가 3인이 초대됐다. 이들 작가들은 종교적 제의를 초월한 현대미술의 형식으로 재난의 흔적을 공유하며 그 너머의 가능성을 진단하고 이야기한다.

이 작가는 “한반도 각지에서 생산되는 깨진 도자기 파편을 재료로 활용하고 있다”며 “강진, 문경, 이천 등지의 도자기가 하나의 도자기로 결합, 재탄생된다는 데 의미가 있다”고 말했다.

전시실에서 마주한 ‘번역된 도자기’는 따로 또 같이 분위기를 환기하면서도 균열과 파편이 새로운 생성과 회복의 가능성을 은유한다.

원래 회화를 했던 작가는 이번에는 그림 작품도 선보인다. 작가는 ‘보이지 않는 세계’ 다시 말해 무의식 사고에 자리한 풍경 등을 동화적이면서도 환상적인 화풍으로 제시한다. 꿈속에 비친 듯 흩날리는 장미는 아련하면서도 아늑해 마치 선계 너머의 풍경을 선사하는데 매화 같기도 진달래 같기도 하다.

|

| 박찬경 작 ‘열반도-둘’. |

박찬경 작가의 작품 주제는 ‘토끼’로 상징화된다. 작가는 그동안 사진, 영상 등을 매개로 분단과 민간신앙 등 묵직한 주제를 풀어내는 작업을 해왔다. 영화감독, 큐렝터, 작가 등 다양한 영역에서 창작활동을 펼쳐온 그는 이번 전시에서는 그림, 다큐, 주련 형식의 작품을 선보인다.

‘열반도-둘’은 열반에 든 부처님 앞을 지키고 선 토끼의 모습을 형상화한 그림이다. 작품에서 ‘토끼’는 남겨진 자들의 슬픔을 환기하는 한편 관객들로 하여금 현실 문제에 관심을 갖게 하는 촉매자로서의 역할을 담지한다.

‘후쿠시마 오토래디오그래피’는 2019년 작가가 직접 후쿠시마를 방문해 찍은 사진, 일본 사진가 카가야 마사미치가 방사능을 사진 형식으로 볼 수 있도록 오토래디오그래피를 편집한 연속 슬라이드 상영작이다. 영화감독 박찬욱의 동생답게 박 작가의 영상적 재능을 확인할 수 있는 작품이기도 하다.

박 작가는 “이번 전시에서 불교 사찰벽화를 해석하고 인용한 그림 연작을 처음 전시한다는 점에서 의미가 남다르다”며 “좋아하는 사찰 가운데 하나인 장성 백양사를 모티브로 한 작품도 있다”고 말했다.

|

| 김주연 작 ‘Metamorphosis’. |

소멸과 탄생의 의례적 순환을 설치 작품으로 구현한 김주연 작가는 동양철학 개념인 ‘이숙’(異熟)을 초점화한다. 불교적 시각에서 이숙은 서로 다른 성장, 다른 방식의 성숙을 상정한다.

수직으로 직립하는 나무 형태를 토대로 초월적 연결을 비유한 ‘수직정원’은 하늘과 땅을 잇는 의미를 내포한다. 또 다른 작품 ‘Metamorphosis’는 나무파레트와 신문, 이끼를 재료로 제작됐다. ‘썩기 쉬운 생선과 같은’ 뉴스를 담은 신문을 적재해 사이사이 이끼를 부착해 생명을 발아, 성장시킨다는 서사를 담고 있다. 버려진 5톤의 신문이 생명체로 재생된 것이다.

김 작가의 작품 주제를 응집한 ‘소금’은 마지막 전시실 ‘기억 지우기’에서 만날 수 있다. 그는 “소금의 정화적 상징성을 사유하며 관객들이 직접 체험함으로써 전시가 완성된다는 데 묘미가 있는 것 같다”고 밝혔다.

한편 윤익 관장은 “오늘을 사는 우리들은 저마다 불안하고 예측 불가능한 상황에 내던져져 있는 것이나 다름없다”며 “자신만의 창작세계를 열어온 3인 작가들의 작품을 통해 위로와 위안, 공감과 평안의 시간을 가졌으면 한다”고 말했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr