양동복개상가 이전, 법·보상·상인회 ‘3개 허들’넘어야

2025년 09월 09일(화) 19:30 가가

‘광주의 부엌’ 양동시장 복개상가 이전을 위한 과제

① 토지 소유자 5분의 3 동의나 조합원 과반 동의 필요

② 256개 점포 임시영업 매출 공백 최소화로 생계 보장

③ 각양각색 7개 시장 상인회의 입장 조율 최대 걸림돌

① 토지 소유자 5분의 3 동의나 조합원 과반 동의 필요

② 256개 점포 임시영업 매출 공백 최소화로 생계 보장

③ 각양각색 7개 시장 상인회의 입장 조율 최대 걸림돌

양동시장은 ‘광주의 부엌’으로 불린다.

1910년대 광주교 아래 백사장에서 2·7일장이 서며 싹이 텄고, 1940년 도시 정비로 지금의 자리로 옮겨 상설시장 틀을 갖췄다.

1969년 시영에서 민영으로 전환했고, 1972년 광주천 위 복개상가가 들어서며 도심형 복합 상권으로 팽창했다. 지금의 ‘양동’은 역사와 일상이 포개진 생활경제의 현장이다.

하지만 온라인 쇼핑과 대형마트가 늘어나면서 쇠퇴기를 맞았고, 이상 기후로 인해 안전까지 위협받고 있는 실정이다.

복개 구조가 유속을 방해한다는 지적이 이어지며 광주천 복원화와 맞물린 ‘복개 일부 철거’와 ‘시장 기능 이전’이 같은 테이블에 올랐다.

필요성에는 공감대가 있지만, 넘어야 할 과제가 산적해 있다.

첫 번째는 법의 문턱이다.

시장정비사업으로 이전을 추진하려면 시장정비구역 토지면적의 5분의 3 이상 소유자와 토지등소유자 총수의 5분의 3 이상 동의가 필요하다.

시행 주체가 조합이라면 총회에서 ‘재적 조합원 과반’ 동의가 기준이라는 법제처 유권해석도 있다. 동의 확보와 증빙, 총회 운영, 동의 철회 제한 등 절차 리스크를 동시에 관리해야 한다.

두 번째는 생계의 연속성이다. 양동권은 복개상가, 양동시장, 닭전길, 수산, 건어물, 산업용품, 경열로 7개 시장이 맞물린 생활상권이다. 업종과 고객, 영업시간이 달라 임시영업 공간의 용량과 전력·급배수, 냉장·위생, 야간 소음관리, 물류차 동선과 주차 수용력까지 ‘맞춤형 처방’이 필요하다.

상권의 총량을 지키려면 임시영업-재정착 사이의 매출 공백을 최소화하고, 온라인 주문·공동배송 같은 보완수단을 병행해야 한다. 무엇보다 임시영업지의 접근성은 재입점률과 직결된다.

가장 큰 걸림돌은 7개 시장 상인회의 의향이다. 7개 시장 상인회는 명칭과 대표, 주소가 각각 다르고 업종 구조도 다르다. 이전 부지 선정, 이전방식, 임시영업지 배치, 보상과 재입점 조건, ‘복개 철거-천정 복원’ 공정 순서까지 선호가 갈린다.

일부는 분할 철거로 영업공백을 최소화해야 한다고, 다른 일부는 일괄 철거로 고객 동선을 재구성해야 한다는 입장으로 각자 상인회의 입장이 갈리고 있는 것이다.

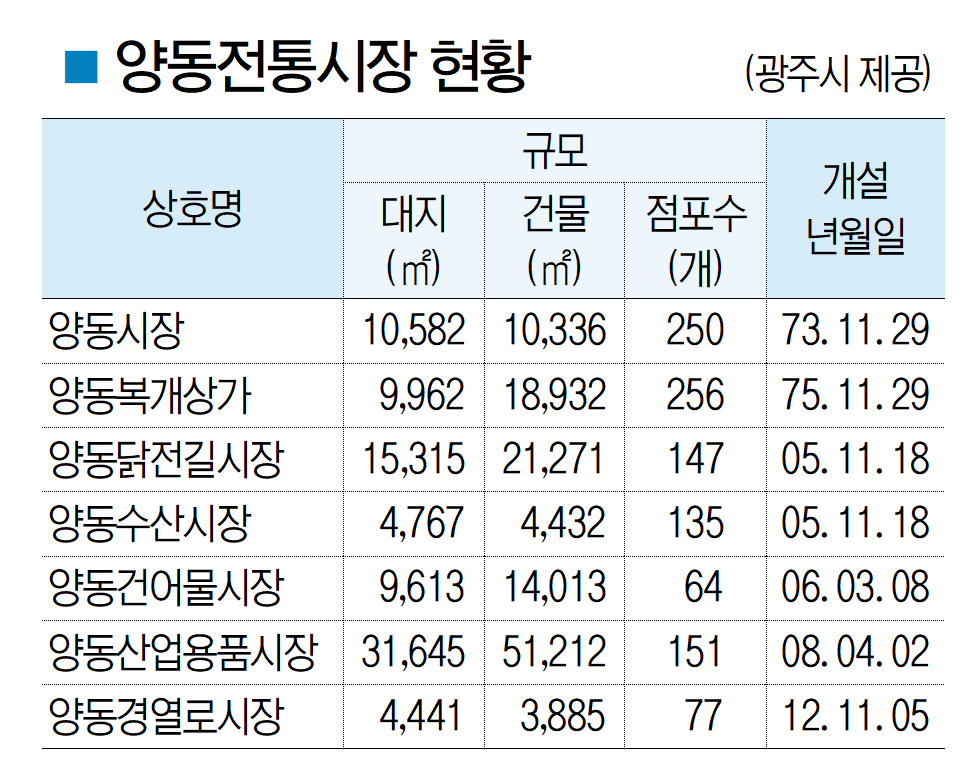

규모만 봐도 신중해야 한다. 단일 시장 최대인 양동복개상가가 핵심 축을 이루며 주변 시장들과 상호의존 생태를 형성한다. 같은 ‘양동’이라도 범위에 따라 점포 수 통계가 달라질 수 있다는 점도 정책 설계에 반영돼야 한다.

임시영업과 재정착기에는 마케팅과 온라인 주문·공동배송을 묶어 손님 끊김을 막아야 한다는 것이 전문가들의 지적이다.

주차·대중교통 보완과 안내체계는 상권 재도약을 좌우한다. 재원 확보와 보상도 문제다 국비를 확보하고, 보상과 임대료 경감, 임시상가 집기 지원 같은 ‘현금이 닿는’ 지원을 병행해야 한다는 것이다.

광주천 복원화는 더 안전한 도시로 가는 길이고, 양동시장의 이전은 더 강한 상권으로 가는 길이어야 한다는 공감대를 어디까지 이끌어 낼지는 광주시의 역량으로 판단되고 있다.

광주시 관계자는 “종합적으로 광주시에 이로운 방향으로 검토하겠다. 치수와 상권, 지역공동체가 함께 이기는 해법을 상인들과 찾겠다”고 말했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr

1910년대 광주교 아래 백사장에서 2·7일장이 서며 싹이 텄고, 1940년 도시 정비로 지금의 자리로 옮겨 상설시장 틀을 갖췄다.

1969년 시영에서 민영으로 전환했고, 1972년 광주천 위 복개상가가 들어서며 도심형 복합 상권으로 팽창했다. 지금의 ‘양동’은 역사와 일상이 포개진 생활경제의 현장이다.

복개 구조가 유속을 방해한다는 지적이 이어지며 광주천 복원화와 맞물린 ‘복개 일부 철거’와 ‘시장 기능 이전’이 같은 테이블에 올랐다.

필요성에는 공감대가 있지만, 넘어야 할 과제가 산적해 있다.

첫 번째는 법의 문턱이다.

시행 주체가 조합이라면 총회에서 ‘재적 조합원 과반’ 동의가 기준이라는 법제처 유권해석도 있다. 동의 확보와 증빙, 총회 운영, 동의 철회 제한 등 절차 리스크를 동시에 관리해야 한다.

상권의 총량을 지키려면 임시영업-재정착 사이의 매출 공백을 최소화하고, 온라인 주문·공동배송 같은 보완수단을 병행해야 한다. 무엇보다 임시영업지의 접근성은 재입점률과 직결된다.

가장 큰 걸림돌은 7개 시장 상인회의 의향이다. 7개 시장 상인회는 명칭과 대표, 주소가 각각 다르고 업종 구조도 다르다. 이전 부지 선정, 이전방식, 임시영업지 배치, 보상과 재입점 조건, ‘복개 철거-천정 복원’ 공정 순서까지 선호가 갈린다.

일부는 분할 철거로 영업공백을 최소화해야 한다고, 다른 일부는 일괄 철거로 고객 동선을 재구성해야 한다는 입장으로 각자 상인회의 입장이 갈리고 있는 것이다.

규모만 봐도 신중해야 한다. 단일 시장 최대인 양동복개상가가 핵심 축을 이루며 주변 시장들과 상호의존 생태를 형성한다. 같은 ‘양동’이라도 범위에 따라 점포 수 통계가 달라질 수 있다는 점도 정책 설계에 반영돼야 한다.

임시영업과 재정착기에는 마케팅과 온라인 주문·공동배송을 묶어 손님 끊김을 막아야 한다는 것이 전문가들의 지적이다.

주차·대중교통 보완과 안내체계는 상권 재도약을 좌우한다. 재원 확보와 보상도 문제다 국비를 확보하고, 보상과 임대료 경감, 임시상가 집기 지원 같은 ‘현금이 닿는’ 지원을 병행해야 한다는 것이다.

광주천 복원화는 더 안전한 도시로 가는 길이고, 양동시장의 이전은 더 강한 상권으로 가는 길이어야 한다는 공감대를 어디까지 이끌어 낼지는 광주시의 역량으로 판단되고 있다.

광주시 관계자는 “종합적으로 광주시에 이로운 방향으로 검토하겠다. 치수와 상권, 지역공동체가 함께 이기는 해법을 상인들과 찾겠다”고 말했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr