광주일보 신춘문예 출신 김동하 “작가 입장서 이순신 만나보고 싶었다”

2022년 07월 04일(월) 18:50 가가

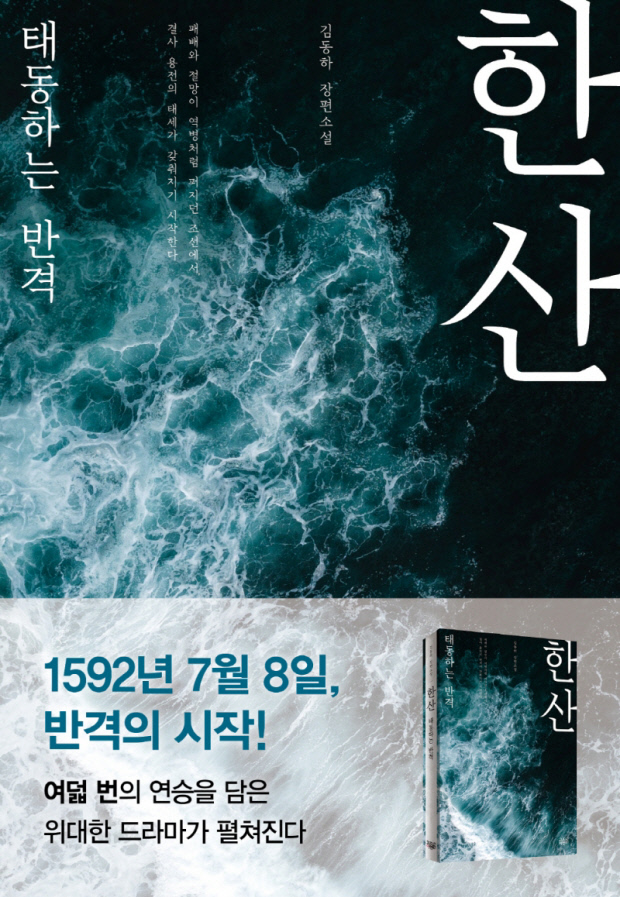

첫 역사소설 ‘한산’ 펴내

전쟁이 들추어낸 인간군상 그려

전쟁이 들추어낸 인간군상 그려

“작가의 입장에서 이순신을 만나보고 싶었습니다.”

김동하 작가는 그렇게 말했다. 역사소설을 쓰기가 쉽지 않았을 턴데, 더욱이 일반에게 너무 많이 알려진 이순신을 모티브로 한다는 것이 적잖이 부담스러웠을 터였다.

그러나 작가의 대답은 의외였다. 소설가로서, 창작을 통해 인간 이순신을 만나보고 싶다는 생각은 본질적인 바람에 가까웠을 것 같다.

광주일보 신춘문예 출신 김동하 소설가가 첫 역사소설 ‘한산’(고즈넉이엔티)을 펴냈다.

전업작가로 창작에만 전념하는 작가는 성실하면서도 근성이 있다. 물론 생계를 위해 이런 저런 글을 쓰기도 한다. 그러나 본업인 소설 창작을 소홀히 하거나 다른 쪽에 발을 들여놓거나 하지 않는다.

그동안 ‘운석사냥꾼’, ‘피아노가 울리면’ 등 스릴러물과 드라마 성격의 작품을 펴냈던 작가는 이번에도 기대를 저버리지 않고 역사물이라는 전혀 다른 장르의 소설을 들고 독자 앞으로 다가왔다.

‘한산’은 출판사의 제안을 받아 작업한 소설입니다. 사실 이순신의 삶을 다룬 좋은 작품이 시중에 많이 나와 있고 저 또한 적잖이 접한 터라 선뜻 마음이 동하지 않았어요. 잘해도 본전이고 못하면 뒤따라올 이런 저런 평이 부담스러웠죠. 이런 부담을 무릅쓰고 이번 소설을 쓰기로 한 건 독자가 아닌, 소설가의 입장에서 이순신을 만나보고 싶다는 생각에서 출발했죠.”

역사소설은 실존 인물을 초점화한다는 점에서 다른 소설 장르와 차이가 있다. 실화를 기반으로 하기 때문에 인물 재창조가 성패를 좌우한다. 아마도 독자들은 ‘이 작가가 그린 이순신은 어떤 모습일까?’하는 궁금증이 있을 것이다.

김 작가는 “이번 소설은 내가 써낼 이순신과 그 밖의 인물들은 어떤 인물일까를 질문하는 과정이었다”고 했다. 그의 말은 ‘이순신과 임진왜란을 다룬 소재는 수없이 되풀이 돼왔고 앞으로도 그럴 것’이라는 의미로 다가왔다.

“‘한산’의 기본 골격은 되도록 사실적으로 유지하려 애썼죠. 다만 어떻게 다른 방식으로 써볼까를 두고 골몰했는데, 기존에 스릴러를 쓴 경험이 있어 서스펜스적인 요소를 적절히 활용했습니다.”

그러나 기본적으로 소설은 상상력의 산물이다. 사실, 팩트를 근거로 하더라도 상상적인 요소가 작품의 퀄리티를 좌우하기 마련이다. 그는 상상력의 가미에 대한 질문에 대해 “전쟁으로 인한 비극은 비단 적군에 의해서만 발생하지 않는다. 작중 가상 인물인 ‘진송’과 ‘박예진’이 그런 사연들로 탄생한 인물”이라고 언급했다.

작가에 따르면 일본군의 자객단인 신우대 또한 상상에 의해 만들어진 조직이다. 도요토미 히데요시가 일본을 통일했지만 그 휘하를 완벽하게 통제하고 있다고는 생각되지 않는다. 조선 침략을 달갑지 않게 생각하는 이들도 있었고 그런 부분에 착안해 상상력을 발휘한 요소들이 적지 않았다는 것이다.

작가는 소설을 쓰면서 현장감을 가장 중요한 포인트로 뒀다. 사실 역사 속에 등장하는 여덟 번의 전투는 대체로 비슷한 부분이 있다.

그러나 작가는 “비슷한 전략이 앞서 통했으니 이번에도 통할 것이란 막연한 바람으로 사용된 게 아니라 수많은 고민과 전략회의 과정을 통해 수립됐다는 것을 소설에서 드러내고 싶었다”고 부연했다.

결국 ‘한산’을 관통하는 가장 큰 사건은 전쟁이다. 전쟁은 더 이상 말이 필요 없는 온갖 폭력과 인간성을 말살하는 범죄 행위들의 총체라고 할 수 있다. 작가는 “그 거대한 폭력의 대척점에서 인간성 회복의 열망이 발현되기도 한다”며 “이번 소설에서는 전쟁이 들추어내는 인간의 면면들을 다루는 데 초점을 뒀다”고 밝혔다.

작가는 다음 소설은 전쟁이 아닌 사랑스럽고 따뜻한 작품을 쓰고 싶다는 견해를 피력했다. 소재는 정해졌다고 한다. 다만 “장르를 정하지 못해 시작하지 못하고 있다”는 것이다. ‘한산’을 쓰기 전부터 구상을 하고 있었으니 조만간 의미 있는 작품이 탄생할 것 같은 예감이 든다. 그러면서 작가는 자신을 ‘야옹이 삼촌’이라고 부르는 조카 얘기를 꺼냈다.

“그 조카가 여섯 살 때쯤 제가 쓴 소설을 뒤적거리던 기억이 있어요. 올해 초등학교에 들어갔는데 동화는 아니더라도 조카가 2~3년 뒤 읽을 수 있는 소설을 쓰고도 싶어요.”

언제나 성실하고 진지한 김 작가는 머릿속에 늘 소설을 생각한다. 원고 작업이 뜻대로 풀리지 않을 때면 덜컥 겁이 나기도 한다. 그럴 때면 독자로서 소설을 좋아하던 시절을 떠올린다.

“사실 소설에 큰 빚을 졌던 경험이 있어요. 그 빚 때문에 소설을 ‘구원’이라고 말합니다. 어릴 적 병명을 알 수 없는 심장의 통증으로 고생했는데 소설을 쓰면서부터 그 통증에서 벗어났습니다. 아직 쓰고 싶은 이야기들이 많고 앞으로도 써나가는 과정에서 차츰 방향성이 생기지 않을까 싶습니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

김동하 작가는 그렇게 말했다. 역사소설을 쓰기가 쉽지 않았을 턴데, 더욱이 일반에게 너무 많이 알려진 이순신을 모티브로 한다는 것이 적잖이 부담스러웠을 터였다.

그러나 작가의 대답은 의외였다. 소설가로서, 창작을 통해 인간 이순신을 만나보고 싶다는 생각은 본질적인 바람에 가까웠을 것 같다.

전업작가로 창작에만 전념하는 작가는 성실하면서도 근성이 있다. 물론 생계를 위해 이런 저런 글을 쓰기도 한다. 그러나 본업인 소설 창작을 소홀히 하거나 다른 쪽에 발을 들여놓거나 하지 않는다.

그동안 ‘운석사냥꾼’, ‘피아노가 울리면’ 등 스릴러물과 드라마 성격의 작품을 펴냈던 작가는 이번에도 기대를 저버리지 않고 역사물이라는 전혀 다른 장르의 소설을 들고 독자 앞으로 다가왔다.

|

김 작가는 “이번 소설은 내가 써낼 이순신과 그 밖의 인물들은 어떤 인물일까를 질문하는 과정이었다”고 했다. 그의 말은 ‘이순신과 임진왜란을 다룬 소재는 수없이 되풀이 돼왔고 앞으로도 그럴 것’이라는 의미로 다가왔다.

“‘한산’의 기본 골격은 되도록 사실적으로 유지하려 애썼죠. 다만 어떻게 다른 방식으로 써볼까를 두고 골몰했는데, 기존에 스릴러를 쓴 경험이 있어 서스펜스적인 요소를 적절히 활용했습니다.”

그러나 기본적으로 소설은 상상력의 산물이다. 사실, 팩트를 근거로 하더라도 상상적인 요소가 작품의 퀄리티를 좌우하기 마련이다. 그는 상상력의 가미에 대한 질문에 대해 “전쟁으로 인한 비극은 비단 적군에 의해서만 발생하지 않는다. 작중 가상 인물인 ‘진송’과 ‘박예진’이 그런 사연들로 탄생한 인물”이라고 언급했다.

작가에 따르면 일본군의 자객단인 신우대 또한 상상에 의해 만들어진 조직이다. 도요토미 히데요시가 일본을 통일했지만 그 휘하를 완벽하게 통제하고 있다고는 생각되지 않는다. 조선 침략을 달갑지 않게 생각하는 이들도 있었고 그런 부분에 착안해 상상력을 발휘한 요소들이 적지 않았다는 것이다.

작가는 소설을 쓰면서 현장감을 가장 중요한 포인트로 뒀다. 사실 역사 속에 등장하는 여덟 번의 전투는 대체로 비슷한 부분이 있다.

그러나 작가는 “비슷한 전략이 앞서 통했으니 이번에도 통할 것이란 막연한 바람으로 사용된 게 아니라 수많은 고민과 전략회의 과정을 통해 수립됐다는 것을 소설에서 드러내고 싶었다”고 부연했다.

결국 ‘한산’을 관통하는 가장 큰 사건은 전쟁이다. 전쟁은 더 이상 말이 필요 없는 온갖 폭력과 인간성을 말살하는 범죄 행위들의 총체라고 할 수 있다. 작가는 “그 거대한 폭력의 대척점에서 인간성 회복의 열망이 발현되기도 한다”며 “이번 소설에서는 전쟁이 들추어내는 인간의 면면들을 다루는 데 초점을 뒀다”고 밝혔다.

작가는 다음 소설은 전쟁이 아닌 사랑스럽고 따뜻한 작품을 쓰고 싶다는 견해를 피력했다. 소재는 정해졌다고 한다. 다만 “장르를 정하지 못해 시작하지 못하고 있다”는 것이다. ‘한산’을 쓰기 전부터 구상을 하고 있었으니 조만간 의미 있는 작품이 탄생할 것 같은 예감이 든다. 그러면서 작가는 자신을 ‘야옹이 삼촌’이라고 부르는 조카 얘기를 꺼냈다.

“그 조카가 여섯 살 때쯤 제가 쓴 소설을 뒤적거리던 기억이 있어요. 올해 초등학교에 들어갔는데 동화는 아니더라도 조카가 2~3년 뒤 읽을 수 있는 소설을 쓰고도 싶어요.”

언제나 성실하고 진지한 김 작가는 머릿속에 늘 소설을 생각한다. 원고 작업이 뜻대로 풀리지 않을 때면 덜컥 겁이 나기도 한다. 그럴 때면 독자로서 소설을 좋아하던 시절을 떠올린다.

“사실 소설에 큰 빚을 졌던 경험이 있어요. 그 빚 때문에 소설을 ‘구원’이라고 말합니다. 어릴 적 병명을 알 수 없는 심장의 통증으로 고생했는데 소설을 쓰면서부터 그 통증에서 벗어났습니다. 아직 쓰고 싶은 이야기들이 많고 앞으로도 써나가는 과정에서 차츰 방향성이 생기지 않을까 싶습니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr