과연 ‘인간’은 ‘동물’보다 우월할까?

2025년 04월 04일(금) 00:00 가가

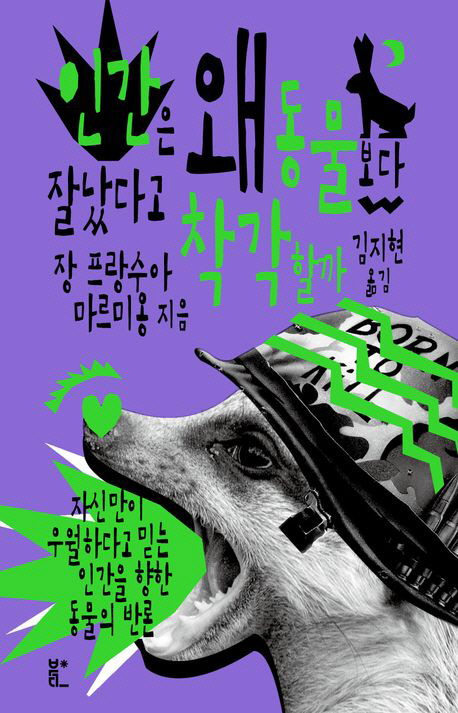

[박성천 기자가 추천하는 책] 인간은 왜 동물보다 잘났다고 착각할까, 장 프랑수아 마르미옹 지음, 김지현 옮김

질문이 도발적이다. ‘인간은 왜 동물보다 잘났다고 착각할까’라는 책 제목이 눈길을 잡아끈다. 질문은 동물도 인간만큼 잘난 점이 있다는 것을 의미한다.

한편으론 인간은 동물보다 못한 면도 많으니 동물을 우습게보지 말라는 뜻인 것도 같다. 관점을 바꿔 동물은 인간을 어떻게 생각할지 사유해보라는 점잖은 충고이기도 하다.

프랑스 심리학 잡지 ‘르 세르클 프시’의 편집장을 역임한 장 프랑수아 마르미옹이 펴낸 ‘인간은 왜 동물보다 잘났다고 착각할까’는 흥미로운 책이다. 저자는 지금까지 이색적이면서도 주위를 환기시키는 제목의 책들을 발간했다. ‘내 주위에는 왜 멍청이가 많을까’, ‘바보의 세계’ 등은 적잖은 화제를 낳았다.

이번 책은 인간의 관점보다 동물의 관점에 방점을 두고 쓰여졌다. 과연 인간은 동물보다 우월할까, 라는 질문에 “그렇다”라고 자신있게 대답하기는 어렵다.

간단한 사례를 들어보자. 인간은 개와 비교해 청각이나 후각이 발달하지 않았다. 미세한 소리도 개는 들을 수 있고 먼 거리에서도 냄새를 맡을 수 있다. 개의 청각과 후각은 인간의 그것과는 비교 자체가 되지 않는다.

질주하는 말의 빠르기는 어떤가. 말할 필요도 없이 인간과 비교불가다. 독수리의 시력은 인간보다 훨씬 탁월한데, 높은 상공에서도 작은 먹잇감을 분별할 수 있을 정도다.

신체적인 비교와 달리 감정적인 부분은 어떨까. 일반적으로 감정은 주관적인데 인간은 자신의 감정만 진정으로 알 수 있을 뿐이다. 그럼에도 어떤 동물들은 인간의 뇌 구조와 유사하고 감정을 담당하는 부분이 있다. “인간 이외의 동물이 느끼는 감정도 인간의 감정과 비슷”하다는 사실을 부정할 수 없다.

영장류가 웃는다는 사실은 익히 알려져 있고 그것은 인간의 웃음을 닮았다. 저자는 “앵무새도 웃는다는 보고가 있고 개도 웃는다고 짐작된다”고 언급한다. 최근에 새롭게 드러난 것 가운데 하나는 쥐가 행복감을 느끼거나 간지럼을 타는 순간 초음파로 웃는다는 사실이다.

저자는 부정적 감정에 대해서도 이야기한다. 특히 야생에서 포식자의 먹이가 되는 설치류는 불안감을 강하게 느낀다. 항불안제 효능 등을 실험할 때 설치류 대상이 많은 것은 그런 연유다.

부정적 감정에 과다하게 휩싸이면 심리 장애로 전이되는 사례는 다양한 동물에서 찾을 수 있다. 동물원에 갇히거나 주인을 잃은 반려동물에게서 병리적 불안이나 ‘우울’ 증후군이 나타난다는 것이다.

동물사회에서도 가정 폭력이 존재한다. 암탉은 서열을 정리하기 위해 부리로 쪼는 행위를 한다. 일명 ‘페킹 오더’라고 일컫는데 우리말로 하면 ‘모이를 쪼는 순서’ 또는 ‘우열순위’라는 뜻이다.

수컷이 무리 안에서 다른 구성원들에게 공포를 주기 위해 폭력을 행사하기도 한다. 늑대의 대장부부는 유모 역할(먼저 태어난 암컷이 새끼를 돌보는 행위)을 하는 늑대에게 폭력을 가한다. 저자는 이 같은 행위는 “다른 암컷을 물어뜯거나 서열을 환기시켜 스트레스를 줌으로써 불임을” 하게 하려는 의도라고 설명한다. 그래야 우두머리 암컷만 생식이 가능하기 때문이다.

꿀벌은 조직화된 공동체로 집단지성을 발휘한다. 벌집의 육각형 모양은 동물행동학자들에 따르면 ‘자기 조직화’로 설명이 가능하다. 구성원들 상호작용에 의해 자체적으로 질서를 만들고 조직화하는 것을 일컫는다. 또한 꿀벌은 동료에게 꽃의 위치를 알리기 위해 그들만의 상징적 소통을 한다. 연구자들은 꿀벌의 정교한 인지능력에는 “경로 최적화, 개념 학습, 관찰을 통한 물체 조작, 혁신” 등이 해당된다고 본다.

책을 관통하는 주제는 동물을 안다는 것은 곧 인간을 이해한다는 것이다. 이해의 다른 이름은 공존이며 그것의 출발은 오해와 편견을 털어버리는 데서 출발한다.

<북다·2만1000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

한편으론 인간은 동물보다 못한 면도 많으니 동물을 우습게보지 말라는 뜻인 것도 같다. 관점을 바꿔 동물은 인간을 어떻게 생각할지 사유해보라는 점잖은 충고이기도 하다.

이번 책은 인간의 관점보다 동물의 관점에 방점을 두고 쓰여졌다. 과연 인간은 동물보다 우월할까, 라는 질문에 “그렇다”라고 자신있게 대답하기는 어렵다.

신체적인 비교와 달리 감정적인 부분은 어떨까. 일반적으로 감정은 주관적인데 인간은 자신의 감정만 진정으로 알 수 있을 뿐이다. 그럼에도 어떤 동물들은 인간의 뇌 구조와 유사하고 감정을 담당하는 부분이 있다. “인간 이외의 동물이 느끼는 감정도 인간의 감정과 비슷”하다는 사실을 부정할 수 없다.

영장류가 웃는다는 사실은 익히 알려져 있고 그것은 인간의 웃음을 닮았다. 저자는 “앵무새도 웃는다는 보고가 있고 개도 웃는다고 짐작된다”고 언급한다. 최근에 새롭게 드러난 것 가운데 하나는 쥐가 행복감을 느끼거나 간지럼을 타는 순간 초음파로 웃는다는 사실이다.

저자는 부정적 감정에 대해서도 이야기한다. 특히 야생에서 포식자의 먹이가 되는 설치류는 불안감을 강하게 느낀다. 항불안제 효능 등을 실험할 때 설치류 대상이 많은 것은 그런 연유다.

부정적 감정에 과다하게 휩싸이면 심리 장애로 전이되는 사례는 다양한 동물에서 찾을 수 있다. 동물원에 갇히거나 주인을 잃은 반려동물에게서 병리적 불안이나 ‘우울’ 증후군이 나타난다는 것이다.

동물사회에서도 가정 폭력이 존재한다. 암탉은 서열을 정리하기 위해 부리로 쪼는 행위를 한다. 일명 ‘페킹 오더’라고 일컫는데 우리말로 하면 ‘모이를 쪼는 순서’ 또는 ‘우열순위’라는 뜻이다.

수컷이 무리 안에서 다른 구성원들에게 공포를 주기 위해 폭력을 행사하기도 한다. 늑대의 대장부부는 유모 역할(먼저 태어난 암컷이 새끼를 돌보는 행위)을 하는 늑대에게 폭력을 가한다. 저자는 이 같은 행위는 “다른 암컷을 물어뜯거나 서열을 환기시켜 스트레스를 줌으로써 불임을” 하게 하려는 의도라고 설명한다. 그래야 우두머리 암컷만 생식이 가능하기 때문이다.

꿀벌은 조직화된 공동체로 집단지성을 발휘한다. 벌집의 육각형 모양은 동물행동학자들에 따르면 ‘자기 조직화’로 설명이 가능하다. 구성원들 상호작용에 의해 자체적으로 질서를 만들고 조직화하는 것을 일컫는다. 또한 꿀벌은 동료에게 꽃의 위치를 알리기 위해 그들만의 상징적 소통을 한다. 연구자들은 꿀벌의 정교한 인지능력에는 “경로 최적화, 개념 학습, 관찰을 통한 물체 조작, 혁신” 등이 해당된다고 본다.

책을 관통하는 주제는 동물을 안다는 것은 곧 인간을 이해한다는 것이다. 이해의 다른 이름은 공존이며 그것의 출발은 오해와 편견을 털어버리는 데서 출발한다.

<북다·2만1000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr