씻다, 언제부터 어떻게…시대 따라 변하는 흥미진진 목욕이야기

2025년 03월 07일(금) 00:00 가가

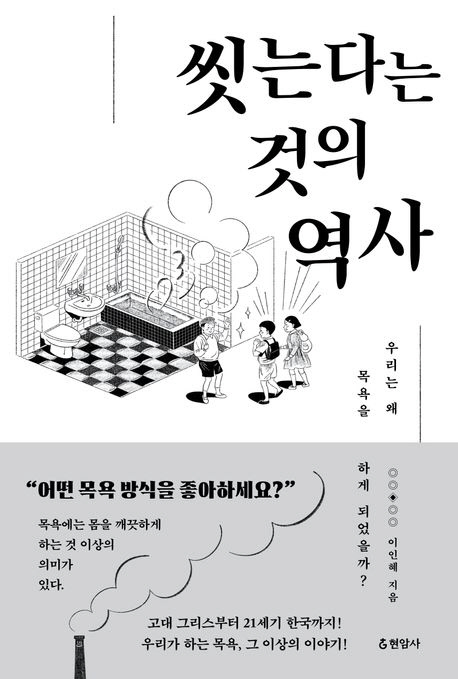

[박성천 기자가 추천하는 책] 씻는다는 것의 역사, 이인혜 지음

예전에는 명절이 다가오면 목욕탕에 가는 것이 ‘연중행사’였다. 묵은 때를 벗겨내는 것은 명절을 앞두고 행하는 중요한 일이었다. 수증기로 가득한 목욕탕 안은 동네 사람들로 차고 넘쳤다. 어린이들부터 중년의 아버지 세대 그리고 할아버지에 이르기까지 예외 없이 목욕탕을 찾았다.

명절 전에 하는 목욕은 일종의 세시풍습이었다. 설날에 떡국을 먹고 대보름에는 부럼을 깨먹고 추석에는 송편을 빚었다. 이러한 것은 모두 세시풍습이었는데, 목욕도 그것의 일부였다.

목욕과 관련한 세시풍습으로 음력 5월 5일인 단오를 들 수 있다. 예로부터 조상들은 이날 창포로 머리를 감았다. 창포를 베어 밤새 묵혀두었다 단옷날 아침에 삶아 그것으로 감으면 특유의 향기가 났다.

7월 8월 삼복더위가 맹위를 떨치면 양반 남자들은 ‘탁족(濯足) 놀이’를 했다. 탁족은 말 그대로 ‘발을 씻는다’이다. 산수가 좋은 곳을 찾아 발을 담그며 노는 것을 일컫는 ‘탁족회’라는 모임도 있었다. 양반 체면 때문에 차마 옷은 벗지 못하고 맨발만 드러낸 채 더위를 식혔던 것이다.

그러나 일반 백성들은 물속에 들어가 온몸을 씻었다. 전남 해안가 사람들은 모래찜질을 하기도 했다. 몸이 아프거나 신경통에 좋았다는 이야기가 전해진다.

목욕을 모티브로 시대에 따라 변하는 목욕 문화를 조명한 ‘씻는다는 것의 역사’는 흥미로운 책이다. 아니 이색적인 책이다. 국립민속박물관 학예사로 근무하며 목욕문화를 조사했던 이인혜 박사가 저자다.

책을 접하고 나면 인간에게 씻는다는 것은 어떤 의미일까를 생각하게 된다. 사실 목욕은 다양한 문화권에서 다양한 형태로 행해졌으며 방식도 상이했다. 인간은 언제부터 목욕을 했으며 그것의 의미는 무엇일까, 저자가 책을 쓰게 된 근원적인 질문일 것이다.

저자는 국립민속박물관 연구보고서 ‘목욕탕: 목욕으로 보는 한국의 생활문화’를 쓰는 동안 자료를 모으기 위해 전국의 목욕탕을 찾아다녔다. 어느 때는 하루에도 2회씩 세신 서비스를 받았다.

목욕 문화의 가장 오랜 흔적은 인더스 문명의 도시 유적 모헨조다로에서 찾을 수 있다. 기원전 3000년 초에 지어진 도시는 700개 이상의 우물이 있었고 “각 집에는 실내 배수관과 목욕을 위한 방”이 있었다고 보고됐다. 물론 상하수도 시설 또한 겸비돼 있었다.

그리스 목욕 전통은 기원전 2000년경 크레타섬 또는 산토리니섬 유적지에서 발견됐다. 호메로스의 ‘오디세이아’에는 오디세우스와 가족들이 특정한 행사에 앞서 목욕하는 모습이 기술돼 있다.

고대 그리스 목욕문화는 로마로까지 이어졌다. 수원과 도시를 연결하는 수도교 덕분이었는데, 2만5000km 떨어진 곳에서도 물 공급이 가능했다고 전해진다. 1세기 당시 로마에는 약 170개 목욕탕이 있었으며 4세기에는 일일 2000명 이상 수용이 가능한 11개 테르마이(대규모 공중목욕탕)가 있었다고 전해온다.

저자는 한국의 목욕 문화도 세세하게 다룬다. ‘삼국유사’의 ‘가락국기’에 의하면 3월 상사일(3월 첫 뱀날)은 계욕의 날이었다. 계욕은 “삼월 삼짇날 산속의 맑은 물에 몸을 깨끗이 씻어 신들을 맞이하는 준비의식”이었다.

고구려인들은 온천을 즐겼는데 ‘삼국사기’의 ‘고구려 본기’에는 그런 내용이 나온다. 서천왕의(?~292)의 동생 일우와 소발이 병을 이유로 들어 온천에 가서 놀고 모반을 꾀했다고 기술돼 있다.

조선시대 온천은 대민 의료 기관의 하나였다. ‘경국대전’에는 온천이 있는 고을은 수령이 믿을만한 사람을 택해 건물을 수리하고 병자를 돌보라는 구절이 있다. 왕들도 온천을 찾곤 했는데 세종은 눈병 탓에 세조와 현종은 피부병으로 온천을 찾았다.

책을 읽다 보면 목욕은 인간의 습관이며 넓게는 문화적 행동이었음을 알게 된다. 단지 몸을 씻는다는 외형적 의미에만 한정되지 않고 다양한 맥락이 결부된다는 것도 인식하게 된다.

<현암사·2만7000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

목욕과 관련한 세시풍습으로 음력 5월 5일인 단오를 들 수 있다. 예로부터 조상들은 이날 창포로 머리를 감았다. 창포를 베어 밤새 묵혀두었다 단옷날 아침에 삶아 그것으로 감으면 특유의 향기가 났다.

7월 8월 삼복더위가 맹위를 떨치면 양반 남자들은 ‘탁족(濯足) 놀이’를 했다. 탁족은 말 그대로 ‘발을 씻는다’이다. 산수가 좋은 곳을 찾아 발을 담그며 노는 것을 일컫는 ‘탁족회’라는 모임도 있었다. 양반 체면 때문에 차마 옷은 벗지 못하고 맨발만 드러낸 채 더위를 식혔던 것이다.

|

| 신윤복 작 ‘단오풍경’ |

저자는 국립민속박물관 연구보고서 ‘목욕탕: 목욕으로 보는 한국의 생활문화’를 쓰는 동안 자료를 모으기 위해 전국의 목욕탕을 찾아다녔다. 어느 때는 하루에도 2회씩 세신 서비스를 받았다.

목욕 문화의 가장 오랜 흔적은 인더스 문명의 도시 유적 모헨조다로에서 찾을 수 있다. 기원전 3000년 초에 지어진 도시는 700개 이상의 우물이 있었고 “각 집에는 실내 배수관과 목욕을 위한 방”이 있었다고 보고됐다. 물론 상하수도 시설 또한 겸비돼 있었다.

그리스 목욕 전통은 기원전 2000년경 크레타섬 또는 산토리니섬 유적지에서 발견됐다. 호메로스의 ‘오디세이아’에는 오디세우스와 가족들이 특정한 행사에 앞서 목욕하는 모습이 기술돼 있다.

|

| 로마시대 카라칼라 황제가 216년에 만든 카라칼라 테르마이(대규모 공중목욕탕) |

저자는 한국의 목욕 문화도 세세하게 다룬다. ‘삼국유사’의 ‘가락국기’에 의하면 3월 상사일(3월 첫 뱀날)은 계욕의 날이었다. 계욕은 “삼월 삼짇날 산속의 맑은 물에 몸을 깨끗이 씻어 신들을 맞이하는 준비의식”이었다.

고구려인들은 온천을 즐겼는데 ‘삼국사기’의 ‘고구려 본기’에는 그런 내용이 나온다. 서천왕의(?~292)의 동생 일우와 소발이 병을 이유로 들어 온천에 가서 놀고 모반을 꾀했다고 기술돼 있다.

조선시대 온천은 대민 의료 기관의 하나였다. ‘경국대전’에는 온천이 있는 고을은 수령이 믿을만한 사람을 택해 건물을 수리하고 병자를 돌보라는 구절이 있다. 왕들도 온천을 찾곤 했는데 세종은 눈병 탓에 세조와 현종은 피부병으로 온천을 찾았다.

책을 읽다 보면 목욕은 인간의 습관이며 넓게는 문화적 행동이었음을 알게 된다. 단지 몸을 씻는다는 외형적 의미에만 한정되지 않고 다양한 맥락이 결부된다는 것도 인식하게 된다.

<현암사·2만7000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr