물리학으로 풀어낸 신비로운 바다생물의 생존기

2025년 02월 22일(토) 09:00 가가

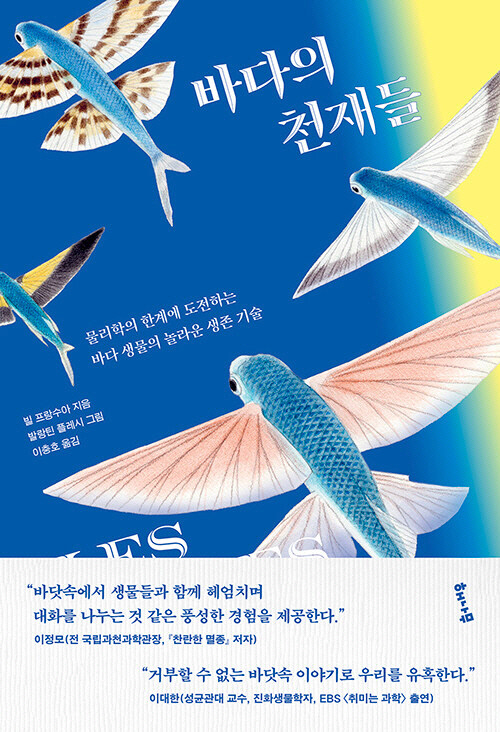

[박성천 기자가 추천하는 책] 바다의 천재들, 빌 프랑수아 지음, 이충호 옮김

우리가 사는 지구상의 동물을 범박하게 분류한다면 세 가지로 나눌 수 있다. 하나는 공중에서 생활하는 생물, 다른 하나는 물속에서 사는 생물, 다른 하나는 공중과 물속도 아닌 그 경계에서 사는 생물이 그것이다.

첫 번째는 새와 같은 조류가 해당하며, 두 번째는 물고기 등의 어류가 포함된다. 마지막 세 번째는 바다 표면에 들러붙어 사는 히드라충류와 같은 생명체가 이 부류에 속한다.

오래 전 인류는 지구가 네모나다고 생각했다. 그런데 멀리 바다 저편에서 작은 범선이 나타나는데, 돛의 윗부분이 나타나고 점차 돛 전체가 그리고 배의 선체가 나타나면서 지구가 둥글다는 사실을 알게 됐다.

범선이 바다를 항해할 수 있는 것은 바람과 돛을 이용하기 때문이었다. 순전히 자연의 힘을 이용한 이동이었다. 범선은 바다 표면을 미끄러지듯 내달려 목적지까지 갈 수 있는 운송수단이었다.

바다 생물 중에서도 수면을 떠다니며 살아가는 종이 있다. 언급한 대로 히드라충류가 그것이다. 해양생물학자들은 “하늘과 바다 사이에서 작은 뗏목처럼 떠다니는” 히드라충류와 같은 종을 ‘파란 함대’라고 부른다.

여기에는 작은 보트와 닮은 벨렐라 벨렐라를 비롯해 작은 범선과 유사한 부레관해파리, 꽃 형상의 뗏목의 구조와 비슷한 푸른우산관해파리 등이 있다. 해파리와 달리 이들 종은 무리를 지어 이동한다.

지난 2019년 ‘정어리의 웅변’을 출간해 20여 개 언어로 번역된 바 있는 작가 빌 프랑수아의 저서 ‘바다의 천재들’은 흥미로운 책이다. 변화무쌍한 바다를 터전으로 사는 바다 생물의 다채로우면서도 신비로운 특성을 담고 있다.

저자는 프랑스의 서바이벌 프로그램인 ‘위대한 웅변가’에서 우승해 대중들에게 이름을 각인시켰으며 특유의 재치와 수사로 지식을 전달하고 있다.

책에는 ‘헤엄’을 비롯해 ‘수중환경’, ‘경계면’, ‘에너지’, ‘빛의 존재’, ‘지각’, ‘건축가’ 등 모티브를 토대로 바다 생물의 생태와 특징이 기술돼 있다. 저자는 수중 환경에 적응해가는 생물의 생존기술을 물리학이라는 관점에서 풀어낸다.

일반적인 예상과 달리 작은 수생 생물은 바다에서 헤엄치기가 쉽지 않다. 파도와 같은 저항에 맞서 추진력을 얻기가 간단치 않다. 부피가 작은 탓에 그 크기에 맞춤한 헤엄 기술을 적용시켜야 하는 어려움이 있다.

조류나 동물 플랑크톤, 수생 유충, 치어 등이 마주하는 바다는 ‘젤리’와 유사하다. 이들은 “기어가거나 무엇에 매달리거나 빙빙 돌면서” 앞으로 전진하는 법을 터득해야 한다. 점성이 강하고 반발력이 있는 환경에서 헤엄을 치기 위해 치어의 구조는 “몸이 둥글고 이빨 모양의 돌기와 가시로 뒤덮여” 있다.

바닷속에서 태어난 새끼 물고기가 자신이 살아갈 최적의 장소를 찾아가는 것은 신비롭다. 치어는 어떻게 고향에까지 도달할 수 있을까. 변화무쌍한 환경을 이겨내고 최적의 경로를 따라 수천 km의 거리를 항해해 가는 것이다. 저자에 따르면 태양의 위치로 방향을 가늠하고 해안의 소음, 같은 어종의 소리를 분별해 나아간다. “성능이 좋은 컴퓨터에 내장된 알고리듬보다 더 효율적인 알고리듬을” 활용하는 것이다.

바다 생물 중에는 이색적인 수집가도 있다. 세계의 해저에 서식하는 비단무늬고둥은 조개껍데기를 모은다. 껍데기가 나선형으로 틀리면서 성장하는 이 어패류는 성장하는 동안 껍데기 위로 수집을 쌓는다. 수집의 영역은 비단 인간에게만 해당하지 않는다는 것을 보여주는 사례다.

이밖에 환경에 적응하기 위해 형태와 색을 맞추는 게를 비롯해 아주 미소한 전기장도 감지가 가능한 상어, ‘수중 세계의 음악 스타’로 불리는 민어과 물고기 등 경이로운 능력을 가진 바다 생물의 이야기도 만날 수 있다.

<해나무·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

첫 번째는 새와 같은 조류가 해당하며, 두 번째는 물고기 등의 어류가 포함된다. 마지막 세 번째는 바다 표면에 들러붙어 사는 히드라충류와 같은 생명체가 이 부류에 속한다.

범선이 바다를 항해할 수 있는 것은 바람과 돛을 이용하기 때문이었다. 순전히 자연의 힘을 이용한 이동이었다. 범선은 바다 표면을 미끄러지듯 내달려 목적지까지 갈 수 있는 운송수단이었다.

|

저자는 프랑스의 서바이벌 프로그램인 ‘위대한 웅변가’에서 우승해 대중들에게 이름을 각인시켰으며 특유의 재치와 수사로 지식을 전달하고 있다.

책에는 ‘헤엄’을 비롯해 ‘수중환경’, ‘경계면’, ‘에너지’, ‘빛의 존재’, ‘지각’, ‘건축가’ 등 모티브를 토대로 바다 생물의 생태와 특징이 기술돼 있다. 저자는 수중 환경에 적응해가는 생물의 생존기술을 물리학이라는 관점에서 풀어낸다.

일반적인 예상과 달리 작은 수생 생물은 바다에서 헤엄치기가 쉽지 않다. 파도와 같은 저항에 맞서 추진력을 얻기가 간단치 않다. 부피가 작은 탓에 그 크기에 맞춤한 헤엄 기술을 적용시켜야 하는 어려움이 있다.

|

| ‘대서양타폰’ |

바닷속에서 태어난 새끼 물고기가 자신이 살아갈 최적의 장소를 찾아가는 것은 신비롭다. 치어는 어떻게 고향에까지 도달할 수 있을까. 변화무쌍한 환경을 이겨내고 최적의 경로를 따라 수천 km의 거리를 항해해 가는 것이다. 저자에 따르면 태양의 위치로 방향을 가늠하고 해안의 소음, 같은 어종의 소리를 분별해 나아간다. “성능이 좋은 컴퓨터에 내장된 알고리듬보다 더 효율적인 알고리듬을” 활용하는 것이다.

바다 생물 중에는 이색적인 수집가도 있다. 세계의 해저에 서식하는 비단무늬고둥은 조개껍데기를 모은다. 껍데기가 나선형으로 틀리면서 성장하는 이 어패류는 성장하는 동안 껍데기 위로 수집을 쌓는다. 수집의 영역은 비단 인간에게만 해당하지 않는다는 것을 보여주는 사례다.

이밖에 환경에 적응하기 위해 형태와 색을 맞추는 게를 비롯해 아주 미소한 전기장도 감지가 가능한 상어, ‘수중 세계의 음악 스타’로 불리는 민어과 물고기 등 경이로운 능력을 가진 바다 생물의 이야기도 만날 수 있다.

<해나무·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr