|

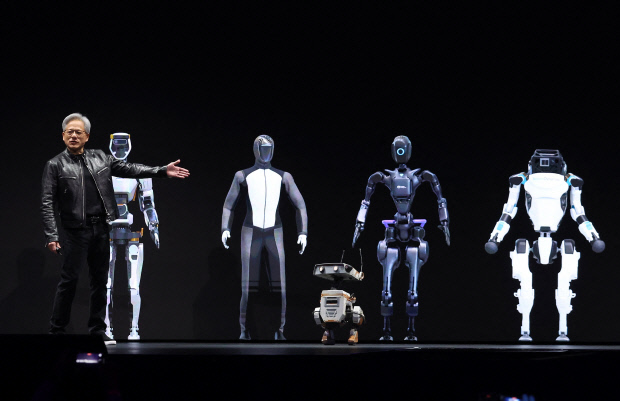

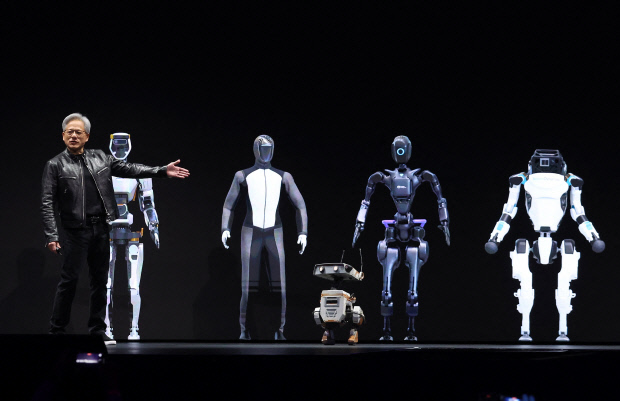

| 가까운 미래에 도래할 인간 뇌의 6번째 혁신은 ‘인공초(超)지능’일 것으로 예견된다. 2024년 3월 ‘엔비디아 GTC 인공지능 컨퍼런스’에서 기조연설을 하고 있는 젠슨 황 엔비디아 CEO. /연합뉴스 |

‘인간의 지능은 어떻게 생겨났으며 왜 그렇게 작동하게 됐을까?’ 인공지능 기업 ‘알비’(Alby)의 공동 창업자이자 최고 경영자인 맥스 베넷은 이러한 학문적 궁금증을 신간 ‘지능의 기원’에 풀어냈다. 저자는 진화적 관점과 신경과학적 메커니즘을 통합하는 새로운 시각에서 인간 지능의 과거, 나아가 미래를 통찰한다.

저자가 들려주는 유장한 인간 뇌의 진화과정은 새롭고 경이롭다. 최초의 뇌를 갖춘 쌀알 하나 크기의 벌레가 등장해서 860억 개의 신경세포와 100조 개 이상의 신경연결(화학적 또는 전기적 시냅스)로 구성된 현생 인류의 뇌로 진화하기 까지 소요된 시간은 6억 년. 저자는 ”사실 최초의 뇌에서 시작해 인간의 뇌가 진화한 과정 전체를 요약하자면 딱 다섯 번의 혁신이 누적된 결과라 말할 수 있다”면서 “각각의 혁신은 뇌가 새롭게 바뀔 때마다 등장해 동물들을 새로운 지적 능력의 포트폴리오로 무장시켰다”고 강조한다.

저자는 인간 뇌의 5단계 혁신을 ‘조종(Steering)’→‘강화(Reinforcing)’→‘시뮬레이션’(Simulating)→‘정신화’(Mentalizing)→‘언어’(Language)로 나눠 설명한다. 최초의 뇌를 갖춘 좌우대칭 동물은 2002년 상업적으로 성공을 거둔 최초의 가정용 진공청소기 로봇 ‘룸바’와 닮았다. 최초의 좌우대칭동물과 비슷한 방식으로 주변을 탐색하는 ‘룸바’ 개발사는 1960년대 간단한 뇌에서 시작해서 점점 복잡성을 키워가는 방식을 추구한 ‘행동주의 AI진영’ 로봇공학자로 연결된다.

인간 뇌의 혁신 2단계는 ‘강화’이다. 앞선 좌우대칭 동물의 조종 시스템 위에 초기 척추동물의 ‘강화학습 능력’이 구축됐다. 저자는 20세기 초 미국 심리학자 에드워드 손다이크의 ‘수수께끼 상자’ 탈출 실험 등을 통한 강화학습(시행착오를 통해 임의의 행동순서를 학습하는 능력)과 1951년 마빈 민스키의 최초의 강화학습 컴퓨터 알고리즘 개발 사례를 들며 이야기를 풀어나간다. 인간 뇌의 혁신 3단계는 ‘시뮬레이션 능력’이다. ‘새겉질’의 등장은 인간지능의 진화 역사에서 하나의 분수령이 됐다. 초기 척추동물이 행동을 통해 강화학습을 부여받았다면, 초기 포유류는 실제로 행동하기 전에 상상을 통해 미리 시뮬레이션해보는 능력을 얻게 된 것이다. 여기에는 ‘멀리 내다볼 수 있는 시력’과 ‘온혈성’이 필요했다. 인간 뇌의 4번째 혁신은‘정신화 능력’, 5번째 혁신은 ‘언어능력’이다. 600만 년 전부터 아프리카 동부 사바나에 거주하던 유인원은 두 발로 직립보행을 하고, 육식으로 식생활을 바꾸면서 진화를 하게 된다. 이후 250만 년 전 인간 뇌가 급속하게 커지는 ‘뇌의 폭풍성장’을 하게 되는 과정이 흥미롭게 펼쳐진다.

인간 뇌의 진화는 필연적으로 인공지능(AI) 개발로 이어진다. 가까운 미래 인간 뇌는 어떠한 6번째 혁신을 맞게 될까? 저자는 “뇌는 AI(인공지능)를 구축하는 방법을 찾아내기 위한 영감의 원천이며, AI는 우리가 뇌를 얼마나 잘 이해하고 있는지 알려주는 리트머스 시험지”라며 “6번째 혁신은 인공 초지능(artificial superintelligence) 창조가 될 가능성이 매우 높다”고 말한다. 무엇보다 인간이 ’생물학적 매체’에서 ‘디지털 매체’로 전환될 미래를 앞두고 인간 뇌의 진화역사를 살펴봐야 한다고 강조한다.

“새로운 시대를 바라보는 이 시점에서 우리는 우리의 뇌를 탄생시킨 수십 억 년의 이야기를 되돌아볼 필요가 있다. 신(神)과 같은 창조의 능력을 갖춰감에 따라 우리보다 앞서 세상을 창조한 신, 다시 말해 의도없이 진행되었던 진화의 과정으로부터 배워야 한다.”

<더퀘스트·3만3000원>

/송기동 기자

song@kwangju.co.kr