한강의 언어들

2024년 10월 13일(일) 21:30 가가

한 편의 노래이자 삶의 고백…운문·산문 경계 오가는 강렬한 ‘시적 산문’

치밀한 역사의식과 리듬감이 맞물린 한강 작가의 문장들은 운문과 산문의 경계를 오간다.

스웨덴 한림원은 노벨상 선정 이유에서 “역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문”이라며 “시적이고 실험적인 문체로 한강은 현대 산문의 혁신가가 됐다”는 평을 남기기도 했다.

이 같은 양상은 한강 작가의 이력과도 관련이 있다. 그는 1993년 계간 ‘문학과 사회’에 시 ‘서울의 겨울’ 등 4편을 발표하면서 시인으로 먼저 문단에 나왔으며 이듬해 서울신문에 단편소설 ‘붉은 닻’으로 소설가로도 데뷔, 주로 소설에 천착해 왔다.

한강 소설과 시집에 담긴 문장들을 소개한다.

▲ 검은 사슴(1998년·문학동네)

“네 번쩍이는 뿔을 자르게 해다오, 그러면 하늘을 볼 수 있게 해주마.

짐승은 잠시 망설이다가 이마를 앞으로 내밉니다. 땀을 뻘뻘 흘리며 짐승의 아름다운 뿔을 잘라낸 광부들은 몇 발짝쯤 짐승을 데리고 가다가 다시 조건을 내겁니다.(…)

한 사람은 뿔이 뭉툭하게 잘라진 짐승의 이마를 누르고, 다른 한 사람은 흑탄처럼 시커먼 짐승위 뒷자리를 붙잡고…”(244쪽)

▲ 채식주의자(2007년·창비)

“한번만, 단 한번만 크게 소리치고 싶어. 캄캄한 창밖으로 달려 나가고 싶어. 그러면 이 덩어리가 몸 밖으로 뛰쳐나갈까. 그럴 수 있을까.

아무도 날 도울 수 없어./ 아무도 날 살릴 수 없어./ 아무도 날 숨쉬게 할 수 없어.”(61쪽)

“이 모든 것을 고요히 받아들이고 있는 그녀가 어떤 성스러운 것, 사람이라고도, 그렇다고 짐승이라고도 할 수 없는, 식물이며 동물이며 인간, 혹은 그 중간쯤의 낯선 존재처럼 느껴졌다.”(128쪽)

▲ 서랍에 저녁을 넣어 두었다(2013년·문학과지성사)

“어느/ 늦은 저녁 나는/ 흰 공기에 담긴 밥에서/ 김이 피어 올라오는 것을 보고 있었다

그때 알았다/ 무엇인가 영원히 지나가버렸다고/ 지금도 영원히/ 지나가버리고 있다고

밥을 먹어야지//나는 밥을 먹었다”(‘어느 늦은 저녁 나는’ 중에서)

▲ 소년이 온다(2014년·창비)

“그러니까 형, 영혼이란 건 아무것도 아닌 건가.

아니, 그건 무슨 유리 같은 건가.

유리는 투명하고 깨지기 쉽지. 그게 유리의 본성이지. 그러니까 유리로 만든 물건은 조심해서 다뤄야 하는 거지. 금이 가거나 부서지면 못쓰게 되니까, 버려야 하니까.

예전에 우린 깨지지 않은 유리를 갖고 있었지. 그게 유린지 뭔지 확인도 안해본, 단단하고 투명한 진짜였지. 그러니까 우린 부서지면서 우리가 영혼을 갖고 있었단 걸 보여준 거지. 진짜 유리로 만들어진 인간이었단 걸 증명한 거야.”(33쪽)

“그저 겨울이 지나간게 봄이 오드마는. 봄이 오먼 늘 그랬드키 나는 다시 미치고, 여름이먼 지쳐서 시름시름 앓다가 가을에 겨우 숨을 쉬었다이. 그러다 겨울에는 삭신이 얼었다이. 아무리 무더운 여름이 다시 와도 땀이 안 나도록, 뼛속까지 심장까지 차가워졌다이.”(190쪽)

▲ 흰(2016년·난다)

“하얗게 웃는다, 라는 표현은 (아마) 그녀의 모국어에만 있다. 아득하게, 쓸쓸하게, 부서지기 쉬운 깨끗함으로 웃는 얼굴. 또는 그런 웃음.

너는 하얗게 웃었지

가령 이렇게 쓰면 너는 조용히 견디며 웃으려 애썼던 어떤 사람이다.”(80쪽)

“어쩌면 아직도 나는 이 책과 연결되어 있다. 흔들리거나, 금이 가거나, 부서지려는 순간에 당신을, 내가 당신에게 주고 싶었던 흰 것들을 생각한다. 나는 신을 믿어본 적 없으므로, 다만 이런 순간들이 간절한 기도가 된다.”(작가의 말)

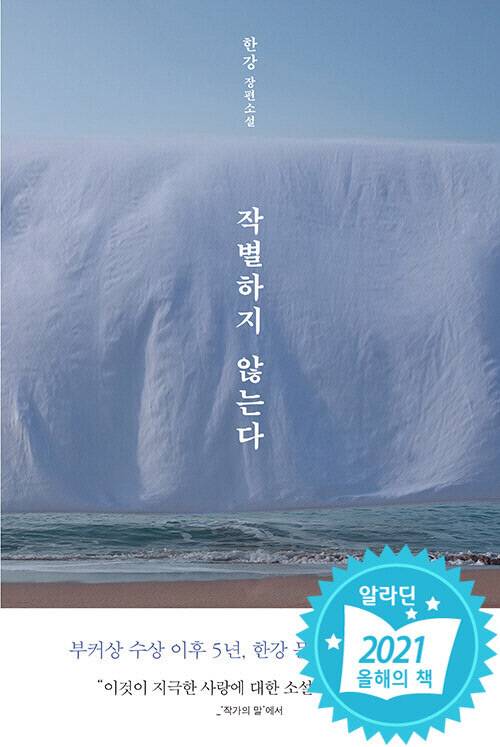

▲ 작별하지 않는다(2021년·문학동네)

“눈은 거의 언제나 비현실적으로 느껴진다. 그 속력 때문일까, 아름다움 때문일까? 영원처럼 느린 속력으로 눈송이들이 허공에서 떨어질 때, 중요한 일과 중요하지 않은 일이 갑자기 뚜렷하게 구별된다. 어떤 사실들은 무섭도록 분명해진다.”(44~45쪽)

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

스웨덴 한림원은 노벨상 선정 이유에서 “역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문”이라며 “시적이고 실험적인 문체로 한강은 현대 산문의 혁신가가 됐다”는 평을 남기기도 했다.

한강 소설과 시집에 담긴 문장들을 소개한다.

▲ 검은 사슴(1998년·문학동네)

“네 번쩍이는 뿔을 자르게 해다오, 그러면 하늘을 볼 수 있게 해주마.

한 사람은 뿔이 뭉툭하게 잘라진 짐승의 이마를 누르고, 다른 한 사람은 흑탄처럼 시커먼 짐승위 뒷자리를 붙잡고…”(244쪽)

|

“한번만, 단 한번만 크게 소리치고 싶어. 캄캄한 창밖으로 달려 나가고 싶어. 그러면 이 덩어리가 몸 밖으로 뛰쳐나갈까. 그럴 수 있을까.

아무도 날 도울 수 없어./ 아무도 날 살릴 수 없어./ 아무도 날 숨쉬게 할 수 없어.”(61쪽)

“이 모든 것을 고요히 받아들이고 있는 그녀가 어떤 성스러운 것, 사람이라고도, 그렇다고 짐승이라고도 할 수 없는, 식물이며 동물이며 인간, 혹은 그 중간쯤의 낯선 존재처럼 느껴졌다.”(128쪽)

|

“어느/ 늦은 저녁 나는/ 흰 공기에 담긴 밥에서/ 김이 피어 올라오는 것을 보고 있었다

그때 알았다/ 무엇인가 영원히 지나가버렸다고/ 지금도 영원히/ 지나가버리고 있다고

밥을 먹어야지//나는 밥을 먹었다”(‘어느 늦은 저녁 나는’ 중에서)

|

“그러니까 형, 영혼이란 건 아무것도 아닌 건가.

아니, 그건 무슨 유리 같은 건가.

유리는 투명하고 깨지기 쉽지. 그게 유리의 본성이지. 그러니까 유리로 만든 물건은 조심해서 다뤄야 하는 거지. 금이 가거나 부서지면 못쓰게 되니까, 버려야 하니까.

예전에 우린 깨지지 않은 유리를 갖고 있었지. 그게 유린지 뭔지 확인도 안해본, 단단하고 투명한 진짜였지. 그러니까 우린 부서지면서 우리가 영혼을 갖고 있었단 걸 보여준 거지. 진짜 유리로 만들어진 인간이었단 걸 증명한 거야.”(33쪽)

“그저 겨울이 지나간게 봄이 오드마는. 봄이 오먼 늘 그랬드키 나는 다시 미치고, 여름이먼 지쳐서 시름시름 앓다가 가을에 겨우 숨을 쉬었다이. 그러다 겨울에는 삭신이 얼었다이. 아무리 무더운 여름이 다시 와도 땀이 안 나도록, 뼛속까지 심장까지 차가워졌다이.”(190쪽)

|

“하얗게 웃는다, 라는 표현은 (아마) 그녀의 모국어에만 있다. 아득하게, 쓸쓸하게, 부서지기 쉬운 깨끗함으로 웃는 얼굴. 또는 그런 웃음.

너는 하얗게 웃었지

가령 이렇게 쓰면 너는 조용히 견디며 웃으려 애썼던 어떤 사람이다.”(80쪽)

“어쩌면 아직도 나는 이 책과 연결되어 있다. 흔들리거나, 금이 가거나, 부서지려는 순간에 당신을, 내가 당신에게 주고 싶었던 흰 것들을 생각한다. 나는 신을 믿어본 적 없으므로, 다만 이런 순간들이 간절한 기도가 된다.”(작가의 말)

|

“눈은 거의 언제나 비현실적으로 느껴진다. 그 속력 때문일까, 아름다움 때문일까? 영원처럼 느린 속력으로 눈송이들이 허공에서 떨어질 때, 중요한 일과 중요하지 않은 일이 갑자기 뚜렷하게 구별된다. 어떤 사실들은 무섭도록 분명해진다.”(44~45쪽)

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr