“광주극장 손간판, 시민들의 것입니다”

2024년 04월 30일(화) 20:00 가가

89년 역사 광주극장이 펴낸 ‘간판실’ 주인공 박태규 화백

92년부터 광주극장 간판 제작, 시민간판학교' 운영

간판실 역사, 제작과정 등 담겨, ‘소년의 서’ 임인자 대표 등 집필

92년부터 광주극장 간판 제작, 시민간판학교' 운영

간판실 역사, 제작과정 등 담겨, ‘소년의 서’ 임인자 대표 등 집필

전국 유일의 단관극장인 광주극장은 여전히 손간판을 제작한다. 지금은 개봉 영화 대신 매년 시민들이 함께 그린 간판이 걸려 있다. 수시로 새로운 손간판을 제작하는 건 어렵지만, 1950년대 간판실이 생긴 후 전통은 꾸준히 이어져 오고 있는 셈이다. ‘마지막 간판쟁이’라 불리는 박태규 화백의 존재와 손간판의 명맥을 유지하려는 광주극장이 마음이 있어 가능한 일이다.

개관 89년을 맞은 광주극장이 최근 광주극장 간판의 역사를 담은 책 ‘간판실’을 펴냈다. 3년간의 준비 끝에 내놓은 책에는 간판실의 산증인 박태규 화백의 작업을 비롯해 그동안 외부에 드러나지 않았던 간판실의 역사, 시민간판학교 이야기 등이 담겼다. 책은 많은 이들의 수고로 만들어졌다. 기획, 자료조사, 인터뷰, 원고 작성을 통해 극장 간판의 역사를 복원한 ‘소년의 서’ 임인자 대표를 비롯해 이선미, 윤연우, 박정수, 김대선 작가 등이 드로잉, 글쓰기, 북디자인 등으로 참여했다.

“이 책은 저의 이야기라기 보다는 간판실, 나아가 광주극장의 이야기라고 할 수 있습니다. 광주극장 간판 역사를 생각하면 제가 몸담은 30여년은 아주 짧은 기간이죠. 많은 선배님들이 활동하던 그 전성기의 자료들이 없는 게 조금 아쉽습니다. 광주극장을 지키는 사람들과 극장에 무한한 애정을 보여주는 관객들의 이야기가 담긴 책이라는 점에서 감동스럽습니다.”

1992년 대학을 졸업한 박화백은 광주극장에서 ‘마술사’같았던 간판쟁이 홍용만 부장을 만나며 간판쟁이의 길로 들어섰다. 대학미술패에서 활동했던 그는 인물에 관심이 많았고, 간판 속 자연스러운 인물묘사를 배워보고 싶었다. 5명으로 구성된 광주극장 간판팀은 아카데미극장 등 시내 7개 극장의 간판을 도맡아 그리는 등 한달이면 30개의 간판을 완성했다. 하지만 멀티플렉스와 컴퓨터 실사 등이 등장하며 손간판은 소멸했고, 간판화가들 역시 모두 사라졌다.

광주극장의 손간판이 생명을 얻은 건 2015년부터 시작된 ‘시민간판학교’ 덕이다. 1980년대 광주시민미술학교의 강사로 활동하며 시민들과 ‘함께’ 작품을 만들어가는 것에 관심을 가져왔던 박 작가는 광주극장의 역사이기도 한 손간판을 시민들과 제작하면 좋겠다고 생각했다. 참가자들이 직접 좋아하는 영화를 그림으로 그리는 간판학교는 입소문이 나 조기 마감된다. 올해도 8월말 20명을 모집할 예정이며 10월 극장 개관기념일에 진행하는 상판식을 통해 공개한다.

그가 끝까지 간판쟁이로 남을 수 있는 건 ‘무언가를 하고 싶은데 할 수 없는 상황’, ‘사라져가는 것들’에 대한 아쉬움 때문이었다. 영화 간판의 형식과 내용은 창작의 또 다른 원천이 됐다. 개인전 ‘극장전-여기 사람이 있소’ 등을 통해 영화 홍보라는 상업적 용도의 간판을 전시장의 예술작품으로 끌어올렸다.

“간판실이라는 공간을 없애지 않고 남겨둔 것은 광주극장이 달랑 영화만 상영하는 공간이 아니라, 언제나 관객과 함께 만들어가려는 마음을 갖고 있기 때문입니다. 이제 손간판은 시민 모두의 것이 됐습니다.”

책에는 ‘은행나무 침대’, ‘퇴마록’, ‘해피투게더’ 등 박 작가가 그린 간판 사진과 간판제작과정 등 다양한 자료도 함께 실려 광주극장 간판실의 역사를 살펴볼 수 있다.

책을 펴낸 김형수 광주극장 전무이사의 말처럼 “2035년 광주극장 개관 100년이 되는 해, 시민간판학교를 통해 완성된 그동안의 손간판이 한자리에 전시되는 모습”을 상상해 본다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

|

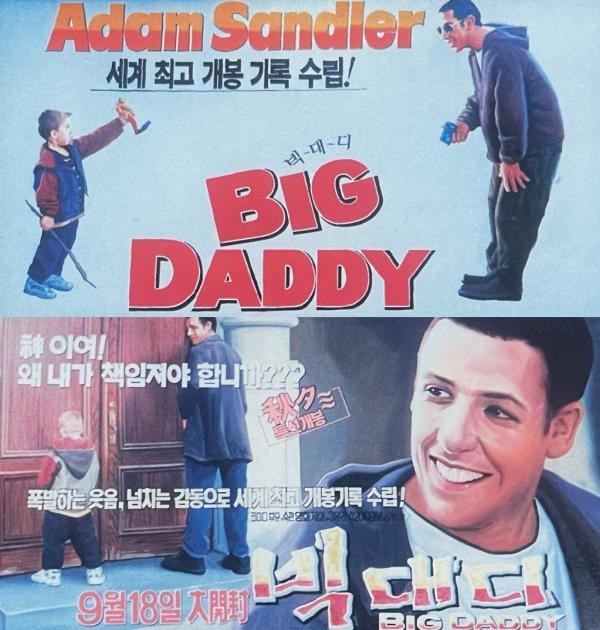

| 광주극장의 빅대디 손간판. |

그가 끝까지 간판쟁이로 남을 수 있는 건 ‘무언가를 하고 싶은데 할 수 없는 상황’, ‘사라져가는 것들’에 대한 아쉬움 때문이었다. 영화 간판의 형식과 내용은 창작의 또 다른 원천이 됐다. 개인전 ‘극장전-여기 사람이 있소’ 등을 통해 영화 홍보라는 상업적 용도의 간판을 전시장의 예술작품으로 끌어올렸다.

“간판실이라는 공간을 없애지 않고 남겨둔 것은 광주극장이 달랑 영화만 상영하는 공간이 아니라, 언제나 관객과 함께 만들어가려는 마음을 갖고 있기 때문입니다. 이제 손간판은 시민 모두의 것이 됐습니다.”

책에는 ‘은행나무 침대’, ‘퇴마록’, ‘해피투게더’ 등 박 작가가 그린 간판 사진과 간판제작과정 등 다양한 자료도 함께 실려 광주극장 간판실의 역사를 살펴볼 수 있다.

책을 펴낸 김형수 광주극장 전무이사의 말처럼 “2035년 광주극장 개관 100년이 되는 해, 시민간판학교를 통해 완성된 그동안의 손간판이 한자리에 전시되는 모습”을 상상해 본다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr