[예향 초대석] 미술품 컬렉터 문 웅 예술학 박사

2021년 05월 25일(화) 05:00 가가

“미술품 수집은 인생의 아름다움에 투자하는 일”

서예가 학정 이돈흥 선생 사사

지난해 국전 특선…작가로 문단 등단

만학으로 예술학 박사 돼 강단에 서

미술품 수집 취미가 내 인생 바꿔

작품 감상·문화자산 보유 기쁨 두배

‘인영 미술상’ 제정 젊은 작가들 후원

서예가 학정 이돈흥 선생 사사

지난해 국전 특선…작가로 문단 등단

만학으로 예술학 박사 돼 강단에 서

미술품 수집 취미가 내 인생 바꿔

작품 감상·문화자산 보유 기쁨 두배

‘인영 미술상’ 제정 젊은 작가들 후원

“미술품 수집은 나에게 예술을 사랑하고 내 인생자체를 예술처럼 살아가게 만드는 원동력이다.”

미술품 수집가인 인영(忍迎) 문웅(69) 전(前) 호서대 교수(예술학 박사)는 20대부터 50여 년간 고서화에서 현대미술에 이르기까지 방대한 미술작품을 수집해오고 있다. 한번 손에 들어온 작품은 절대 팔지 않는다는 원칙을 세우고 ‘작품 감상의 즐거움’을 추구한다. 지난해 11월 연 컬렉션전(展) ‘저 붉은 색깔이 변하기 전에’에 이어 최근 ‘어느 미술품 컬렉터의 기록’이라는 부제를 단 ‘수집의 세계’(교보문고 刊)를 펴낸 그를 만나 미술수집 인생과 컬렉션 철학에 대해 들었다.

◇“미술품 수집하는 ‘취미’가 인생을 바꿔”=“학교 다니면서 서예를 접한 것이 표구점에 드나들고, 화랑을 가까이하게 되고, 미술품을 보면서 수집하게 되고…. 요즘 들어 ‘좋은 취미를 갖는다는 것이 삶의 방향도 바꾸는구나’ 하는 생각을 많이 합니다.”

문웅 박사는 20대 시절 우연한 계기로 미술품 수집에 뛰어든 후 50여 년간 한결같은 마음으로 미술작품을 모아오고 있다. (주)인영기업과 인영물류, 인영바이오 등을 운영하면서도 술·담배를 전혀 하지 않음은 물론 골프를 치지 않고 주식에도 손대지 않는 그의 유일한 ‘취미’가 미술품 수집이다. 고서화에서 현대미술에 이르기까지 폭 넓은 스펙트럼을 갖고 있는 ‘인영 컬렉션’은 3000여점.

서울시 강남구 역삼동에 위치한 자택 ‘인영헌’(忍迎軒) 거실에 들어서자 벽면에 걸린 여러 그림들이 눈에 들어왔다. 아들인 문호 작가(중앙대 미대 교수)의 대작 ‘금강산’을 비롯해 수화(樹話) 김환기, 이중섭, 배동신, 오지호, 민 웨 아웅(미얀마) 작가 작품이라고 부연 설명을 했다. 3면이 책으로 빽빽하게 둘러싸인 서재는 묵향(墨香)이 풍겼는데 매일같이 새벽에 일어나 먹을 갈고 붓을 잡는다고 했다. 대학에 들어가 서예에 입문해 1977년 서예가 학정(鶴亭) 이돈흥(1947~2020) 선생을 사사(師事)한 그는 미술품 수집과 함께 종이와 붓, 먹, 벼루 등 문방사우(文房四友)를 ‘일생을 동반할 친구’로 삼아오고 있다.

“내 컬렉션의 뿌리는 서예입니다. 컬렉션의 많은 부분이 간찰(簡札·편지)과 서책(書冊)이에요. (벽면에 걸린 작은 액자를 가리키며) 여기를 보세요. 추사 김정희 선생이 다산 정약용의 큰아들인 유산 정학연에게 내일 늦은 저녁에 찾아뵙겠다고 쓴 안부편지입니다.”

◇좋아하는 그림 보며 ‘완상’(玩賞) 기쁨 누려=문 박사는 ‘수집의 세계’에서 “나는 내 인생을 풍요롭게 해줄 아름다움을 수집하는 수집가가 됐다”면서 미술품 수집에 대한 철학을 이렇게 밝힌다.

“미술품 수집은 나에게 예술을 사랑하고 내 인생 자체를 예술처럼 살아가게 만드는 원동력이다. 예술품을 사랑하고, 예술품에 관해 공부하며, 그림(작품)을 소장하는 일은 미래가치에 투자하는 일인 동시에 플라톤의 말처럼 인생의 아름다움에 투자하는 일이기도 하다.”

그가 마음을 울리는 미술품을 수집해 감상하며 ‘완상’(玩賞·즐겨 구경함)의 기쁨을 누리게 된 계기는 20대 시절에 우연하게 찾아왔다.

“학정서숙(鶴亭書塾)에서 서예공부를 하면서 서화에 눈을 떴어요. 1972년 어느 날, 친형처럼 따르던 표구점 형이 의재 허백련 선생의 10폭 병풍을 권해 사게 됐는데, 대학을 졸업하고 군대를 다녀온 뒤 1977년 2월에 의재 선생이 타계하셨습니다. 그 해 가을에 형이 그 병풍을 다시 가져오라고 하더니 내가 산 가격보다 4배 이상을 받고 팔아주었어요. 그런데 1년도 안 돼 다른 가게에 (병풍이) 있는 것을 봤는데 내가 팔 때의 2배가 돼 있는 거예요. 속으로 ‘내가 왜 팔았지’ 했죠.”

그는 그때의 경험 이후로 ‘내 손에 들어온 작품은 단 한 점도 밖으로 내보내지 않는다’는 원칙을 정했다. 처음 서예에 대한 관심으로 시작한 미술품 수집은 동양화로 이어졌고 구상회화, 추상회화, 조각, 사진 등으로 확장됐다.

간혹 사람들이 미술작품을 수집만 하는 그에게 ‘그림을 사고팔고 하지 그랬냐?’고 묻곤 한다. 그렇지만 그는 요즘 얘기하는 ‘아트 테크’(미술품 재테크)에 관심을 기울이지 않고, 맘에 드는 그림을 가까이에 두고 ‘완상’(玩賞·즐겨 구경함)하는 쪽을 택했다. 지난해 11월 세종문화회관에서 개최한 ‘인영 컬렉션전(展)’ 타이틀은 ‘저 붉은 색깔이 변하기 전에’. 민중화가인 홍성담 화백이 옥중(獄中)에서 키운 나팔꽃을 압화로 만들어 보낸 봉함엽서 글귀에서 따왔다.

◇미술관 세우려 예술경영 공부하다 강단에 서=그의 삶의 궤적을 한 단어로 규정하기란 쉽지 않다. 기업을 운영하는 기업인이면서 미술품을 수집하는 컬렉터, 2020년 대한민국 미술전람회(국전)에서 특선을 한 서예가, 1995년 월간 ‘문예사조’를 통해 등단한 작가이다. 그리고 만학(晩學)으로 예술학 박사학위를 받아 강단에 섰던 교수이기도 했다.

미술품 수집이라는 ‘취미’는 그의 인생을 바꿨다. 기업인에서 시작해 미술품 수집가, 교수, 서예가, 작가라는 다채로운 스펙트럼을 갖춘 그는 걸어온 삶의 궤적에 대해 ‘became’(되어졌다)이라는 영어단어로 압축해 표현한다. 그래서 ‘1t의 생각만 하지 말고, 1g의 실천에 옮겨야 성공한다’고 강조한다.

“‘내가 뭐가 되련다’는 전혀 없었고, 하나하나 쌓이다 보니까 ‘became’, 되어진 거죠.”

한국전쟁이 한창이던 1952년 장흥에서 6남매(3남3녀)의 막내로 태어난 그는 대학에서 경영학을 전공하고 27살 때인 1979년 중동 건설 붐에 힘입어 광주에서 건설 회사를 창업했다. 그러나 사업이 순탄하지 만은 않았다. 아파트 미분양으로 어려움을 겪으면서 결국 부도를 맞았으나 ‘땅에서 넘어진 자 땅에서 딛고 일어선다’는 신념으로 와신상담(臥薪嘗膽)한 끝에 재기에 성공했다. 1997년 무렵에는 ‘칠전팔기’(七顚八起)에서 이름을 딴 ‘팔기회’ 사무총장(간사장)을 맡아 자신처럼 부도나 도산위기를 맞은 기업인들을 돕는데 앞장섰다.

◇“나를 행복하게 하는 것은 나의 꿈 실현”=컬렉터는 미술품을 수집하며 ‘작품 감상의 즐거움’과 ‘재화적 가치를 지난 문화자산 소유’라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있다. 특히 가난한 예술가 였던 박수근(1914~1965) 화백과 미국 무기판매상인 존 릭의 사례처럼 예술후원자로서의 역할이 중요하다. 미술품 한 점을 구매하는 것은 작가에게 윤활유가 되고, 더 좋은 작품을 창작할 수 있는 원동력이 된다고 말한다.

그래서 문 박사는 미술품 수집이 ‘생활 속의 미술문화’로 자리 잡고, 메세나(Mecenat·기업의 문화예술 지원활동) 운동이 활발해지기를 희망한다. 그 역시 자신의 아호를 딴 ‘인영 미술상’을 제정해 18년째 신진 청년작가를 발굴, 후원하고 있다.

그는 신간 ‘수집의 세계’를 통해 예술의 경제적 가치를 인정하는 정책을 마련하고, ‘추급권’(追及權)을 도입하는 등 제도적 보완이 필요하다고 제언한다. 작가 사후 상속자가 70년까지 판매액의 일정한 몫을 받을 수 있는 권리이다. 고(故) 이건희 삼성회장의 타계이후 ‘이건희 컬렉션’ 처리를 두고 문화계 일각에서 일었던 ‘미술품 물납(物納) 제도’(상속세·재산세를 문화재나 미술품으로 납부하는 제도)에 대해서도 긍정적으로 생각한다고 말했다. 미술품은 공공재이고 미래 문화자산이기 때문이다.

문 박사는 동국진체의 맥을 잇는 학정(鶴亭) 이돈흥 선생과 20대 시절부터 사제(師弟)의 인연을 맺어왔다. 스승은 그의 아호(雅號)를 ‘인영’(忍迎)이라고 지어주었다. ‘인장고 영춘풍’(忍長苦 迎春風)이라는 짧은 한시의 머리글자를 한자씩 딴 것으로 “그 어떤 어려움과 고통스러움도 오래 참고 이겨내면 나중에는 따스한 봄바람처럼 좋은 일을 맞이할 것이다”라는 의미가 담겨있었다. 또한 기업을 운영하고, 학생을 가르치는 등 따로 하는 일이 있어 서예에 전념하지 못하고 필력(筆力)이 늘지 않아 고심하는 제자에게 스승은 말했다. “인영, 눈으로도 는단다. 항상 서예하는 사람이라는 것을 잊지 마라. 한눈만 팔지 마라.”

그는 지금도 스승의 가르침을 잊지 않고 새벽 5시께 일어나 2시간 정도 먹을 갈고 붓을 잡으며 하루를 연다. 지난 1월에는 스승의 타계 1주기를 맞아 서울시 종로구 인사동에 자리한 인영 아트센터에서 추모전을 열었다. 지난해 11월, 제 39회 대한민국 미술대전(국전) 서예 부문에서 특선을 수상하고 나니 스승이 더욱 ‘큰 바위처럼 느껴졌다’고 말한다.

마지막으로 올해 고희(古稀)를 맞은 문 박사에게 앞으로 계획에 대해 물었다.

“저 계획 없어요.(웃음) 지금 살아가는 방식대로 계속 살아갈 거예요. 다만 그것도 어떤 흐름에 따라서 순리대로…. 앞으로도 컬렉션을 계속 할 겁니다. 한 점 한 점 내가 좋아하는 작품들을 ‘인영 컬렉션’안에 모아 두는 것, 그 다음에는 나중에 생각하렵니다.”

/서울=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

미술품 수집가인 인영(忍迎) 문웅(69) 전(前) 호서대 교수(예술학 박사)는 20대부터 50여 년간 고서화에서 현대미술에 이르기까지 방대한 미술작품을 수집해오고 있다. 한번 손에 들어온 작품은 절대 팔지 않는다는 원칙을 세우고 ‘작품 감상의 즐거움’을 추구한다. 지난해 11월 연 컬렉션전(展) ‘저 붉은 색깔이 변하기 전에’에 이어 최근 ‘어느 미술품 컬렉터의 기록’이라는 부제를 단 ‘수집의 세계’(교보문고 刊)를 펴낸 그를 만나 미술수집 인생과 컬렉션 철학에 대해 들었다.

|

| 고암 이응로 ‘소’ |

“내 컬렉션의 뿌리는 서예입니다. 컬렉션의 많은 부분이 간찰(簡札·편지)과 서책(書冊)이에요. (벽면에 걸린 작은 액자를 가리키며) 여기를 보세요. 추사 김정희 선생이 다산 정약용의 큰아들인 유산 정학연에게 내일 늦은 저녁에 찾아뵙겠다고 쓴 안부편지입니다.”

|

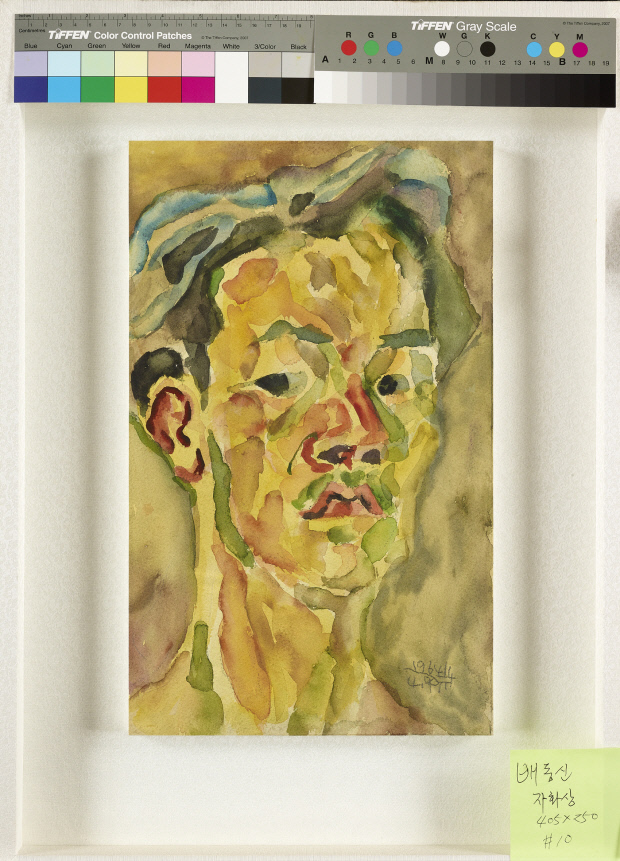

| 배동신 ‘자화상’ |

“미술품 수집은 나에게 예술을 사랑하고 내 인생 자체를 예술처럼 살아가게 만드는 원동력이다. 예술품을 사랑하고, 예술품에 관해 공부하며, 그림(작품)을 소장하는 일은 미래가치에 투자하는 일인 동시에 플라톤의 말처럼 인생의 아름다움에 투자하는 일이기도 하다.”

그가 마음을 울리는 미술품을 수집해 감상하며 ‘완상’(玩賞·즐겨 구경함)의 기쁨을 누리게 된 계기는 20대 시절에 우연하게 찾아왔다.

“학정서숙(鶴亭書塾)에서 서예공부를 하면서 서화에 눈을 떴어요. 1972년 어느 날, 친형처럼 따르던 표구점 형이 의재 허백련 선생의 10폭 병풍을 권해 사게 됐는데, 대학을 졸업하고 군대를 다녀온 뒤 1977년 2월에 의재 선생이 타계하셨습니다. 그 해 가을에 형이 그 병풍을 다시 가져오라고 하더니 내가 산 가격보다 4배 이상을 받고 팔아주었어요. 그런데 1년도 안 돼 다른 가게에 (병풍이) 있는 것을 봤는데 내가 팔 때의 2배가 돼 있는 거예요. 속으로 ‘내가 왜 팔았지’ 했죠.”

그는 그때의 경험 이후로 ‘내 손에 들어온 작품은 단 한 점도 밖으로 내보내지 않는다’는 원칙을 정했다. 처음 서예에 대한 관심으로 시작한 미술품 수집은 동양화로 이어졌고 구상회화, 추상회화, 조각, 사진 등으로 확장됐다.

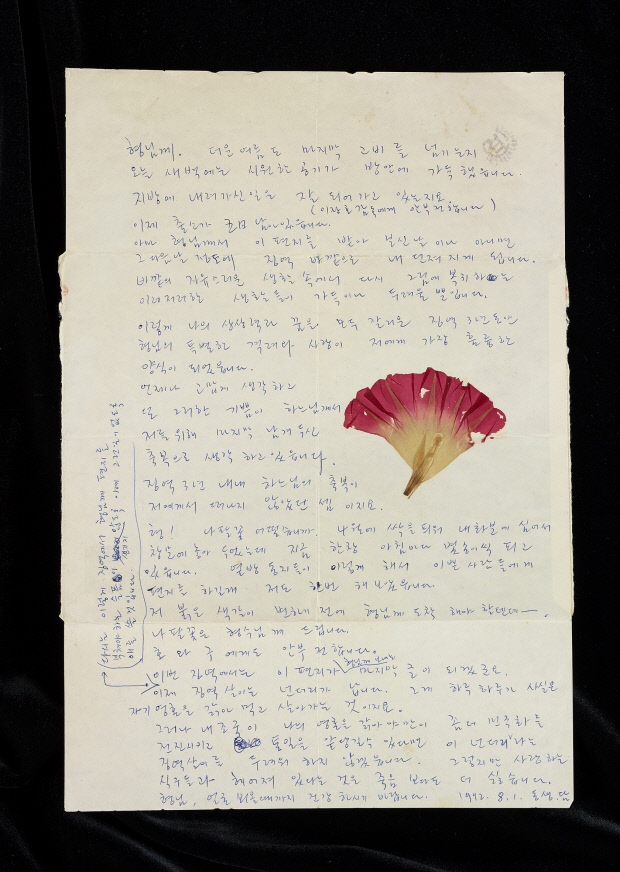

간혹 사람들이 미술작품을 수집만 하는 그에게 ‘그림을 사고팔고 하지 그랬냐?’고 묻곤 한다. 그렇지만 그는 요즘 얘기하는 ‘아트 테크’(미술품 재테크)에 관심을 기울이지 않고, 맘에 드는 그림을 가까이에 두고 ‘완상’(玩賞·즐겨 구경함)하는 쪽을 택했다. 지난해 11월 세종문화회관에서 개최한 ‘인영 컬렉션전(展)’ 타이틀은 ‘저 붉은 색깔이 변하기 전에’. 민중화가인 홍성담 화백이 옥중(獄中)에서 키운 나팔꽃을 압화로 만들어 보낸 봉함엽서 글귀에서 따왔다.

|

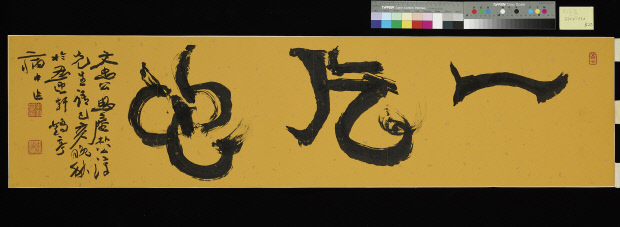

| 학정 이돈흥 ‘일편심’ |

미술품 수집이라는 ‘취미’는 그의 인생을 바꿨다. 기업인에서 시작해 미술품 수집가, 교수, 서예가, 작가라는 다채로운 스펙트럼을 갖춘 그는 걸어온 삶의 궤적에 대해 ‘became’(되어졌다)이라는 영어단어로 압축해 표현한다. 그래서 ‘1t의 생각만 하지 말고, 1g의 실천에 옮겨야 성공한다’고 강조한다.

“‘내가 뭐가 되련다’는 전혀 없었고, 하나하나 쌓이다 보니까 ‘became’, 되어진 거죠.”

한국전쟁이 한창이던 1952년 장흥에서 6남매(3남3녀)의 막내로 태어난 그는 대학에서 경영학을 전공하고 27살 때인 1979년 중동 건설 붐에 힘입어 광주에서 건설 회사를 창업했다. 그러나 사업이 순탄하지 만은 않았다. 아파트 미분양으로 어려움을 겪으면서 결국 부도를 맞았으나 ‘땅에서 넘어진 자 땅에서 딛고 일어선다’는 신념으로 와신상담(臥薪嘗膽)한 끝에 재기에 성공했다. 1997년 무렵에는 ‘칠전팔기’(七顚八起)에서 이름을 딴 ‘팔기회’ 사무총장(간사장)을 맡아 자신처럼 부도나 도산위기를 맞은 기업인들을 돕는데 앞장섰다.

|

| 홍성담 ‘옥중편지’ |

그래서 문 박사는 미술품 수집이 ‘생활 속의 미술문화’로 자리 잡고, 메세나(Mecenat·기업의 문화예술 지원활동) 운동이 활발해지기를 희망한다. 그 역시 자신의 아호를 딴 ‘인영 미술상’을 제정해 18년째 신진 청년작가를 발굴, 후원하고 있다.

그는 신간 ‘수집의 세계’를 통해 예술의 경제적 가치를 인정하는 정책을 마련하고, ‘추급권’(追及權)을 도입하는 등 제도적 보완이 필요하다고 제언한다. 작가 사후 상속자가 70년까지 판매액의 일정한 몫을 받을 수 있는 권리이다. 고(故) 이건희 삼성회장의 타계이후 ‘이건희 컬렉션’ 처리를 두고 문화계 일각에서 일었던 ‘미술품 물납(物納) 제도’(상속세·재산세를 문화재나 미술품으로 납부하는 제도)에 대해서도 긍정적으로 생각한다고 말했다. 미술품은 공공재이고 미래 문화자산이기 때문이다.

문 박사는 동국진체의 맥을 잇는 학정(鶴亭) 이돈흥 선생과 20대 시절부터 사제(師弟)의 인연을 맺어왔다. 스승은 그의 아호(雅號)를 ‘인영’(忍迎)이라고 지어주었다. ‘인장고 영춘풍’(忍長苦 迎春風)이라는 짧은 한시의 머리글자를 한자씩 딴 것으로 “그 어떤 어려움과 고통스러움도 오래 참고 이겨내면 나중에는 따스한 봄바람처럼 좋은 일을 맞이할 것이다”라는 의미가 담겨있었다. 또한 기업을 운영하고, 학생을 가르치는 등 따로 하는 일이 있어 서예에 전념하지 못하고 필력(筆力)이 늘지 않아 고심하는 제자에게 스승은 말했다. “인영, 눈으로도 는단다. 항상 서예하는 사람이라는 것을 잊지 마라. 한눈만 팔지 마라.”

그는 지금도 스승의 가르침을 잊지 않고 새벽 5시께 일어나 2시간 정도 먹을 갈고 붓을 잡으며 하루를 연다. 지난 1월에는 스승의 타계 1주기를 맞아 서울시 종로구 인사동에 자리한 인영 아트센터에서 추모전을 열었다. 지난해 11월, 제 39회 대한민국 미술대전(국전) 서예 부문에서 특선을 수상하고 나니 스승이 더욱 ‘큰 바위처럼 느껴졌다’고 말한다.

마지막으로 올해 고희(古稀)를 맞은 문 박사에게 앞으로 계획에 대해 물었다.

“저 계획 없어요.(웃음) 지금 살아가는 방식대로 계속 살아갈 거예요. 다만 그것도 어떤 흐름에 따라서 순리대로…. 앞으로도 컬렉션을 계속 할 겁니다. 한 점 한 점 내가 좋아하는 작품들을 ‘인영 컬렉션’안에 모아 두는 것, 그 다음에는 나중에 생각하렵니다.”

/서울=송기동 기자 song@kwangju.co.kr