[광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아·태전쟁 유적] ‘격리’ 탈 씌운 ‘강제노동’ … 환자들, 학대와도 처절한 사투

2025년 07월 20일(일) 19:35 가가

<13> 소록도에 새겨진 일제 상흔

日, 1916년 조선총독부에 자혜의원 설치

전국 각지 한센병 환자들 이주시켜 강제 격리

부식물 재배·벽돌 운반·송진유 채취 등 중노동

노동 할당량 못채우면 가족 단위 연대책임·처벌

불임수술 강요하고 사망한 환자 동의 없이 해부

추위·굶주림·구타 시달리며 매일 지옥같은 삶

日, 1916년 조선총독부에 자혜의원 설치

전국 각지 한센병 환자들 이주시켜 강제 격리

부식물 재배·벽돌 운반·송진유 채취 등 중노동

노동 할당량 못채우면 가족 단위 연대책임·처벌

불임수술 강요하고 사망한 환자 동의 없이 해부

추위·굶주림·구타 시달리며 매일 지옥같은 삶

섬 모양이 어린 사슴과 닮았다고 이름붙은 고흥군 도양읍의 작은 섬 ‘소록도’는 일제강점기 조선 한센병 환자 수천 명이 강제 이주당해 집단 격리와 강제 노동의 현장이 됐다.

‘정상인 보호와 사회 안정’이라는 명목 아래 한센병 환자들에 대한 강력한 격리 정책에 조선 환자들은 병과 가난, 식민권력의 감시 아래서 벽돌을 나르고 돌을 옮기며 목숨의 끝자락까지 노동에 내몰렸다.

일본은 1916년 조선총독부를 통해 소록도에 자혜의원을 설치한 이후부터 전국 각지의 한센병 환자들을 소록도로 이주시켰다.

일본은 본국과 식민지에서 똑같이 한센병 환자 격리하고 있다는 식이었지만, 실상은 조선 등 식민지에서 훨씬 더 폭력적으로 환자를 다뤘다.

특히 격리정책은 단순 질병관리나 위생 차원을 넘어서 한센환자들의 노동력을 공공시설 확장과 전쟁동원에 활용하려는 식민지적 경제 정책과 맞물려 있었다.

1930년대 들어 일제는 소록도를 조선 최대의 한센병 요양소로 확장했다. 1933년부터 1939년까지 세 차례에 걸친 대규모 확장공사를 통해, 소록도는 전국 한센병 환자들을 강제로 모아놓고 수용·노동시키는 거대한 수용소로 변모했다. 이 과정에서 고흥의 자연환경과 섬의 지리적 고립성은 환자 격리와 통제, 노동력 착취에 적극 활용됐다.

이 시기 공사에 동원된 노동력은 모두 전국 각지에서 ‘강제 이송’된 한센인 환자들이었고, 공사와 동시에 요양소 수용인원도 1200여명에서 6000여명(1939년)까지 폭증했다.

소록도는 바다로 둘러싸인 외딴 섬이라는 특성 때문에 환자들은 한 번 이송되면 사실상 탈출이 불가능했다. 일제는 이곳에 병동, 작업장, 형무소, 해부실 등 각종 시설을 집중적으로 건설하고, 환자들에게 벽돌공장, 가마니 작업장, 송진 채취, 도로·공원 조성 등 다양한 강제노역을 시켰다.

소록도 환자들은 중일전쟁, 아시아·태평양전쟁 이후 전시동원정책에 필수 자원으로 인식됐다. 섬 밖으로의 인력 동원은 어렵다고 본 일제는 ‘황은(皇恩)에 보답하라’는 명분 하에 환자들에게 각종 전시물자(벽돌, 토끼가죽, 송진유, 숯 등) 생산노동을 강제했다.

강제이송은 1933년 확장공사에 맞춰 본격화됐는데, 거리 생활 중 경찰에 포착돼 납치되듯 끌려오거나 집단 부랑 혹은 사립요양소에 있다가 단체 이송되기도 했고 부모를 따라온 아동도 많았다.

행정·경찰력이 동원된 대대적인 색출과 폭력적 이송은 환자들과 가족들에게 깊은 트라우마를 남겼고 이들의 구술 증언에 그대로 남아 있다.

소록도갱생원 운영의 최대 목적은 겉으론 ‘환자 근절’이었지만 실제로는 전쟁 물자 생산을 위해 최대 노동력을 뽑아내는 데 있었다.

일제의 한센병 정책은 환자들에게 ‘한센병 환자 전멸책’으로 인식될 만큼 병에 걸리지 않은 사람도 하기 힘든 중노동이 이어졌고, 과도한 노동으로 많은 환자들이 죽음에 내몰렸다.

소록도에서의 강제노동은 어린이와 수족이 절단돼 거동이 불가능한 자를 제외한 거의 모든 입소자가 시달렸던 현실이었다.

환자들은 부식물 재배, 가마니·벽돌 제조에 필요한 운반, 제탄 작업, 송진유 채취 등 공동노동을 해야 했고, 건강이 비교적 양호한 사람들에게는 중증환자를 보조하는 부첨인, 치료실 보조, 벽돌 제조 등의 개별노동까지 부과됐다. 노동 할당량을 채우지 못하면 ‘호’(가족 단위) 연대책임과 집단처벌이 가해졌다.

가장 두려운 처벌은 감금실이었다. 소록도 형무소 감금실에 들어간 환자는 “10명 중 2명도 살아나오지 못한다”는 말이 회자될 만큼 극심한 추위, 굶주림, 구타에 시달리며 생명을 잃기도 했다. 이뿐만이 아니었다. 일제는 한센병 환자들에게 단종수술(불임수술)을 강제했고 사망한 환자 시신을 가족 동의 없이 해부실로 실어가 해부·연구용으로 사용했다.

일제가 내세운 ‘임금 지급’은 대부분 형식적이었다. 공사 기간 중 극소수에게만 소록도 내에서만 통용되는 화폐나 약간의 현물이 지급됐을 뿐, 대부분의 공동노동에는 임금이 전혀 지급되지 않았다.

특정 기술직에만 상일군(상급임금)이 지급됐으나 하루 한전, 많아야 한 달 오원 남짓이었고 도망 방지를 위해 입소 후 가진 돈도 소록도 지폐로 바꿔 강제 사용시켰다.

환자들은 일상적으로도 일본인 간호장, 조선인 감독 및 총대의 매질, 감금, 강제노동·모욕에 시달렸으며, 이같은 고통의 흔적들은 생존자들이 남긴 수많은 증언으로 남아 있다.

중앙공원 조성 당시 대형 암석을 운반했던 차상철(1938년 입소)씨는 “죽어도 놓고”라는 말로 당시의 참혹한 현실을 생생하게 전했다. 이는 무거운 돌을 메고 가다 죽으나, 힘에 겨워 돌을 놓고 죽으나 마찬가지라는 절박함에서 비롯된 말이었다.

한센병에 걸린 부모를 따라 6살에 소록도에 입소한 장경연(1935년 입소) 씨는 “앞을 못 보는 어머니 대신 가마니 치기, 숯가마니 치기, 벽돌 나르기 같은 일을 해야 했다. 학교 갔다 오면 밤새워서라도 할당된 일을 다 해야 밥을 받을 수 있어 어린 시절 울면서도 일을 했다”고 증언했다.

실제로 감금실에 수감된 환자들은 극심한 추위와 굶주림, 구타에 시달리다 목숨을 잃는 경우가 많았고 벽돌공장, 가마니 작업장, 송진 채취 현장 등에서 환자들은 손가락이 끊겨도 붕대를 감고 다시 노동에 투입되기도 했다. 또 13살에 입소해 신작로 정비, 공원 조성, 벽돌 굽기 등 각종 노동에 동원된 박형우(1935년 입소) 씨는 소록도 갱생원 생활을 “별보고 나가서 별보고 들어오는 삶, 일하다가 지쳐 쓰러져도 쉴 수 없는 곳, 사람을 사람으로 대하지 않는 곳이었다”고 표현했다.

/서민경 기자 minky@kwangju.co.kr

‘정상인 보호와 사회 안정’이라는 명목 아래 한센병 환자들에 대한 강력한 격리 정책에 조선 환자들은 병과 가난, 식민권력의 감시 아래서 벽돌을 나르고 돌을 옮기며 목숨의 끝자락까지 노동에 내몰렸다.

일본은 본국과 식민지에서 똑같이 한센병 환자 격리하고 있다는 식이었지만, 실상은 조선 등 식민지에서 훨씬 더 폭력적으로 환자를 다뤘다.

특히 격리정책은 단순 질병관리나 위생 차원을 넘어서 한센환자들의 노동력을 공공시설 확장과 전쟁동원에 활용하려는 식민지적 경제 정책과 맞물려 있었다.

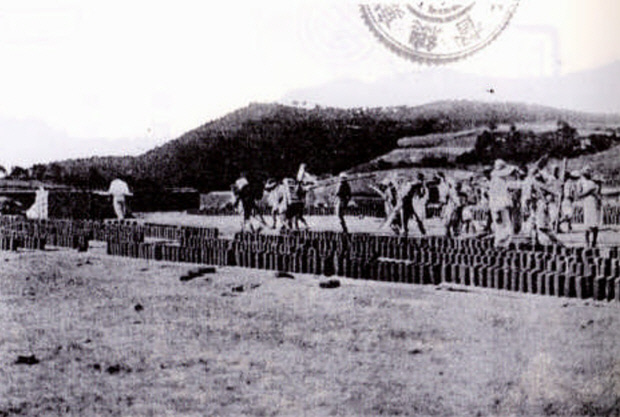

|

| 환자들의 벽돌 제조작업(1934) |

소록도는 바다로 둘러싸인 외딴 섬이라는 특성 때문에 환자들은 한 번 이송되면 사실상 탈출이 불가능했다. 일제는 이곳에 병동, 작업장, 형무소, 해부실 등 각종 시설을 집중적으로 건설하고, 환자들에게 벽돌공장, 가마니 작업장, 송진 채취, 도로·공원 조성 등 다양한 강제노역을 시켰다.

소록도 환자들은 중일전쟁, 아시아·태평양전쟁 이후 전시동원정책에 필수 자원으로 인식됐다. 섬 밖으로의 인력 동원은 어렵다고 본 일제는 ‘황은(皇恩)에 보답하라’는 명분 하에 환자들에게 각종 전시물자(벽돌, 토끼가죽, 송진유, 숯 등) 생산노동을 강제했다.

강제이송은 1933년 확장공사에 맞춰 본격화됐는데, 거리 생활 중 경찰에 포착돼 납치되듯 끌려오거나 집단 부랑 혹은 사립요양소에 있다가 단체 이송되기도 했고 부모를 따라온 아동도 많았다.

행정·경찰력이 동원된 대대적인 색출과 폭력적 이송은 환자들과 가족들에게 깊은 트라우마를 남겼고 이들의 구술 증언에 그대로 남아 있다.

|

| 환자들의 돌운반 작업 (1940) |

일제의 한센병 정책은 환자들에게 ‘한센병 환자 전멸책’으로 인식될 만큼 병에 걸리지 않은 사람도 하기 힘든 중노동이 이어졌고, 과도한 노동으로 많은 환자들이 죽음에 내몰렸다.

소록도에서의 강제노동은 어린이와 수족이 절단돼 거동이 불가능한 자를 제외한 거의 모든 입소자가 시달렸던 현실이었다.

환자들은 부식물 재배, 가마니·벽돌 제조에 필요한 운반, 제탄 작업, 송진유 채취 등 공동노동을 해야 했고, 건강이 비교적 양호한 사람들에게는 중증환자를 보조하는 부첨인, 치료실 보조, 벽돌 제조 등의 개별노동까지 부과됐다. 노동 할당량을 채우지 못하면 ‘호’(가족 단위) 연대책임과 집단처벌이 가해졌다.

가장 두려운 처벌은 감금실이었다. 소록도 형무소 감금실에 들어간 환자는 “10명 중 2명도 살아나오지 못한다”는 말이 회자될 만큼 극심한 추위, 굶주림, 구타에 시달리며 생명을 잃기도 했다. 이뿐만이 아니었다. 일제는 한센병 환자들에게 단종수술(불임수술)을 강제했고 사망한 환자 시신을 가족 동의 없이 해부실로 실어가 해부·연구용으로 사용했다.

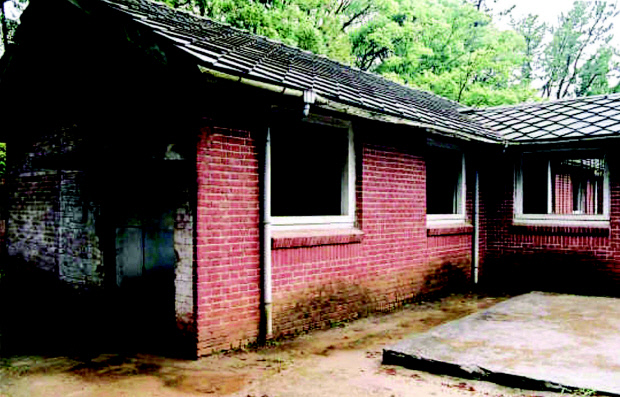

|

| 소록도 갱생원 해부실 |

특정 기술직에만 상일군(상급임금)이 지급됐으나 하루 한전, 많아야 한 달 오원 남짓이었고 도망 방지를 위해 입소 후 가진 돈도 소록도 지폐로 바꿔 강제 사용시켰다.

환자들은 일상적으로도 일본인 간호장, 조선인 감독 및 총대의 매질, 감금, 강제노동·모욕에 시달렸으며, 이같은 고통의 흔적들은 생존자들이 남긴 수많은 증언으로 남아 있다.

중앙공원 조성 당시 대형 암석을 운반했던 차상철(1938년 입소)씨는 “죽어도 놓고”라는 말로 당시의 참혹한 현실을 생생하게 전했다. 이는 무거운 돌을 메고 가다 죽으나, 힘에 겨워 돌을 놓고 죽으나 마찬가지라는 절박함에서 비롯된 말이었다.

한센병에 걸린 부모를 따라 6살에 소록도에 입소한 장경연(1935년 입소) 씨는 “앞을 못 보는 어머니 대신 가마니 치기, 숯가마니 치기, 벽돌 나르기 같은 일을 해야 했다. 학교 갔다 오면 밤새워서라도 할당된 일을 다 해야 밥을 받을 수 있어 어린 시절 울면서도 일을 했다”고 증언했다.

실제로 감금실에 수감된 환자들은 극심한 추위와 굶주림, 구타에 시달리다 목숨을 잃는 경우가 많았고 벽돌공장, 가마니 작업장, 송진 채취 현장 등에서 환자들은 손가락이 끊겨도 붕대를 감고 다시 노동에 투입되기도 했다. 또 13살에 입소해 신작로 정비, 공원 조성, 벽돌 굽기 등 각종 노동에 동원된 박형우(1935년 입소) 씨는 소록도 갱생원 생활을 “별보고 나가서 별보고 들어오는 삶, 일하다가 지쳐 쓰러져도 쉴 수 없는 곳, 사람을 사람으로 대하지 않는 곳이었다”고 표현했다.

/서민경 기자 minky@kwangju.co.kr