광주 출신 소리꾼 김소라, 프랑스詩 번역해 판소리 장단 입히다

2024년 08월 25일(일) 19:50 가가

‘김소라 영원을 노래하다’ 주제 9월 5일부터 7차례 공연

비엔날레 참여작가 사단 아피프 ‘영원’ 번역해 판소리로

“언어 장벽에 갇혀 널리 퍼지지 못한 ‘우리 소리’ 아쉬워”

비엔날레 참여작가 사단 아피프 ‘영원’ 번역해 판소리로

“언어 장벽에 갇혀 널리 퍼지지 못한 ‘우리 소리’ 아쉬워”

“올해 광주비엔날레 참여 작가인 사단 아피프의 작품 ‘Eternity’를 영어로 번역하고, 이를 판소리 장단으로 구성해 가락을 만들었습니다. 고유한 아름다움을 지닌 우리 소리가 언어 장벽 때문에 널리 퍼지지 못하는 게 항상 아쉬웠죠.”

창과 아니리, 발림 등이 결합한 ‘판소리’는 우리 민족의 유구한 역사를 지닌 종합예술이다. 2003년 그 가치를 인정받아 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐으며 지금까지도 많은 소리꾼들이 공연을 통해 구현하고 있다.

그러나 판소리 사료들이 한글로 전해지고 공연은 한국어로 실연되는 탓에, 세계인에게 그 감동을 고스란히 전하지 못하고 있는 실정이다.

올해 광주비엔날레 출품 작가의 프랑스 시 작품을 영어로 번역해 판소리로 선보이는 공연이 펼쳐질 예정이어서 화제다. 소리꾼 김소라(여·52) 씨가 주인공.

김 씨는 ‘김소라 영원을 노래하다’를 주제로 양림동 통기타 뭉게구름(광주 남구 사직길 6)에서 총 7회 소리를 선사할 예정이다. 장단에 권은경 고수.(오는 9월 5, 7, 20일, 10월 4, 18일, 11월 8, 29일)

광주 출신인 김 씨는 서울대 국악과를 졸업했으며 전남대 국악과(석사), 미국 버겐커뮤니티컬리지를 이수했다. 이외 목포전국국악경연대회에서 명창부 대통령상을 수상했으며 광주시립국극단 단원, 조선대 음악학과 강사 및 아시아문예진흥원 부이사장 등을 역임했다.

그는 “2009년 우연히 미국 ‘프랜드십 페스티벌’에 참여해 판소리 공연을 했지만, 언어적 한계로 인해 세계인들과 공감하는 데 한계를 느꼈다”며 “이후 한국판소리보존회 미국 동부 지부장으로 활동하면서 해외에 우리 전통예술의 가치를 알리는 방법을 고민해 왔다”고 했다.

이런 생각에 2018년에는 뉴욕 카네기 홀에서 ‘마더 오브 러브’라는 영어 판소리곡을 만들어 불렀다. “판소리가 언어적 한계를 뛰어넘을 수 있다면 세계인에게 더 통할 것이다”라는 기대를 했었다.

최근 김 씨는 비엔날레와 협업해 영시 ‘영원’을 일곱 판소리 곡으로 재구성하고 녹음작업까지 마쳤다. 오는 5일 공연부터 전 대목 암송할 예정이며 행사 포스터는 아피프 작가가 직접 제작해 선물했다는 후문이다.

“재의 장막은 내가 태양을 보게 해, 그래서 나는 올려다봐 오래 지루해질 때까지”(4장 ‘노랗게 살찐 달’ 중에서)

작품은 시의 원전을 훼손하지 않는 선에서 영어로 윤문·번역됐다. 글자수나 음위를 맞추는 음수율, 음위율 등이 잘 지켜져 있는 듯한 인상을 받았다.

특히 1장 ‘선원과 수영하는 사람’을 비롯해 ‘시간에서 시간으로’, ‘노랗게 살찐 달’ 등 시의 각 구절은 판소리 눈대목과 비견될 정도로 섬세하게 짜여졌다.

판소리화 과정에서 어려움은 없는지 묻자 김 씨는 “어떤 부분은 남도 4분의 4 장단인 동살풀이로, 애상적인 파트는 진양조로 불러야 하는데 이를 곡에 녹여내는 것이 쉽지 않았다”며 “원작 중 6, 7번 시는 내레이션이나 판소리의 아니리조로 발음하는 등 원작의 특성을 살렸다”고 답했다.

작업 과정에서는 판소리의 이면 소리와 시의 메타포가 일정 부분 맞닿아 있음을 깨달았다. 판소리가 사설이나 리얼리티등 이면을 기반으로 하듯, 시 또한 은유적인 의미들을 토대로 창작하는 장르이기 때문이다.

김 씨는 “판소리화 작업에 가장 어려운 부분은 ‘From time to time’ 파트였다”고 했다. ‘영원한 것은 태양과 바다 뿐’이라는 작가의 철학적인 메시지가 투시돼 있는데 그 의도를 훼손하지 않으며 작업하는 것이 쉽지 않았다.

중중모리에서 출발해 자진모리로 휘몰아쳤다가 다시 중중모리로 돌아오는 변증법적 구성도 눈에 띄었다. 원작이 전하는 “내가 죽으면 너는 나를 기억할까”라는 의미가 소리를 통해 잘 전달되는 느낌이었다.

“앞으로 다양한 분야에서 전통의 가치를 재발견하는 작업들이 이어졌으면 해요. 이번 공연이 광주비엔날레는 물론 판소리에 대한 관심을 증폭시키는 촉매제가 됐으면 합니다.”

/글·사진=최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

그러나 판소리 사료들이 한글로 전해지고 공연은 한국어로 실연되는 탓에, 세계인에게 그 감동을 고스란히 전하지 못하고 있는 실정이다.

올해 광주비엔날레 출품 작가의 프랑스 시 작품을 영어로 번역해 판소리로 선보이는 공연이 펼쳐질 예정이어서 화제다. 소리꾼 김소라(여·52) 씨가 주인공.

광주 출신인 김 씨는 서울대 국악과를 졸업했으며 전남대 국악과(석사), 미국 버겐커뮤니티컬리지를 이수했다. 이외 목포전국국악경연대회에서 명창부 대통령상을 수상했으며 광주시립국극단 단원, 조선대 음악학과 강사 및 아시아문예진흥원 부이사장 등을 역임했다.

이런 생각에 2018년에는 뉴욕 카네기 홀에서 ‘마더 오브 러브’라는 영어 판소리곡을 만들어 불렀다. “판소리가 언어적 한계를 뛰어넘을 수 있다면 세계인에게 더 통할 것이다”라는 기대를 했었다.

최근 김 씨는 비엔날레와 협업해 영시 ‘영원’을 일곱 판소리 곡으로 재구성하고 녹음작업까지 마쳤다. 오는 5일 공연부터 전 대목 암송할 예정이며 행사 포스터는 아피프 작가가 직접 제작해 선물했다는 후문이다.

|

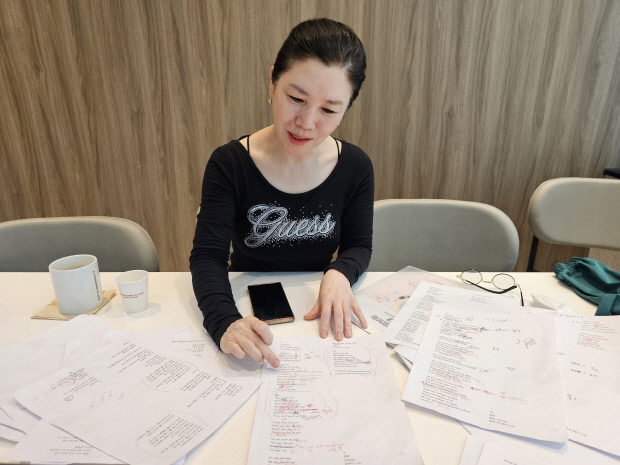

| 소리꾼 김소라가 오는 9월 5일부터 양림동 일원에서 ‘영원을 노래하다’라는 주제로 공연을 펼친다. 올해 광주비엔날레 참여작가의 시를 판소리로 작업한 원고를 보여주는 모습. |

작품은 시의 원전을 훼손하지 않는 선에서 영어로 윤문·번역됐다. 글자수나 음위를 맞추는 음수율, 음위율 등이 잘 지켜져 있는 듯한 인상을 받았다.

특히 1장 ‘선원과 수영하는 사람’을 비롯해 ‘시간에서 시간으로’, ‘노랗게 살찐 달’ 등 시의 각 구절은 판소리 눈대목과 비견될 정도로 섬세하게 짜여졌다.

판소리화 과정에서 어려움은 없는지 묻자 김 씨는 “어떤 부분은 남도 4분의 4 장단인 동살풀이로, 애상적인 파트는 진양조로 불러야 하는데 이를 곡에 녹여내는 것이 쉽지 않았다”며 “원작 중 6, 7번 시는 내레이션이나 판소리의 아니리조로 발음하는 등 원작의 특성을 살렸다”고 답했다.

작업 과정에서는 판소리의 이면 소리와 시의 메타포가 일정 부분 맞닿아 있음을 깨달았다. 판소리가 사설이나 리얼리티등 이면을 기반으로 하듯, 시 또한 은유적인 의미들을 토대로 창작하는 장르이기 때문이다.

김 씨는 “판소리화 작업에 가장 어려운 부분은 ‘From time to time’ 파트였다”고 했다. ‘영원한 것은 태양과 바다 뿐’이라는 작가의 철학적인 메시지가 투시돼 있는데 그 의도를 훼손하지 않으며 작업하는 것이 쉽지 않았다.

중중모리에서 출발해 자진모리로 휘몰아쳤다가 다시 중중모리로 돌아오는 변증법적 구성도 눈에 띄었다. 원작이 전하는 “내가 죽으면 너는 나를 기억할까”라는 의미가 소리를 통해 잘 전달되는 느낌이었다.

“앞으로 다양한 분야에서 전통의 가치를 재발견하는 작업들이 이어졌으면 해요. 이번 공연이 광주비엔날레는 물론 판소리에 대한 관심을 증폭시키는 촉매제가 됐으면 합니다.”

/글·사진=최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr