관객 선택에 따라 영상 상호작용하는 ‘인터랙티브 무비’들

2024년 02월 29일(목) 20:25 가가

지난해 개봉작 ‘이 사랑 최선일까‘... ‘블랙미러: 밴더스 내치’

기술발전 맞물려 기대되는 다양한 결말 정해...OTT 트랜드로

기술발전 맞물려 기대되는 다양한 결말 정해...OTT 트랜드로

삶은 ‘선택의 연속’이라지만 영화 관객에게 주어지는 선택권은 드물다. 스크린 앞에서 눈을 깜빡일지, 팝콘을 먹을지 결정하는 정도가 취할 수 있는 선택의 전부다.

만약 관객의 선택이 영화 전개에 영향을 준다면 어떨까. 그렇게 된다면 영화는 영상예술의 지평을 넓혀 ‘몰입형 콘텐츠’로써 새로운 즐거움을 선사할 것이다.

이런 생각에서 출발한 장르가 ‘인터랙티브 영화’다. 186개에 달하는 엔딩을 볼 수 있던 작품 ‘쿼리’나 ‘애즈 더스크 폴즈’, ‘백 년의 봄날은 가고’ 등이 잘 알려졌지만 대부분이 영화보다 게임에 가까웠다. 호러 인터랙티브 무비를 표방하던 ‘언틸 던(Until Dawn)’ 등도 마찬가지.

최근 기술 발전에 힘입어 인터랙티브 영화가 한 차원 진화했다. OTT 플랫폼, 유튜브 등 플랫폼을 활용해 집에서도 상호작용이 가능한 인터랙티브 무비들을 소개한다.

◇내가 선택한 열두 개 다른 결말을 보다. 넷플릭스 ‘이 사랑 최선일까’

지난해 개봉한 ‘이 사랑 최선일까’는 넷플릭스 오리지널로 독점 제공하는 로맨틱 코미디 영화다. 완벽한 직업과 애인이 있음에도 어딘가 결여를 느끼던 ‘캐미(로라 마라노 분)’가 유명 뮤지션 렉스(애번 조지아), 첫사랑 잭(조르디 웨버), 부유하고 안정적인 폴(스콧 마이클 포스터)과 러브라인을 써내려 가는 내용이다.

넷플릭스에서 글로벌 랭킹 1위를 차지했던 로맨틱코미디 ‘로열 트리트먼트’의 주연 로라 마라노가 주인공을 연기한다.

특징적인 대목은 작품이 인터렉티브 무비 형식을 취해, 셋 중 한 명을 ‘집중 공략’해야 하는 일종의 연애 시뮬레이션에 가까운 전개를 보여준다는 점이다. 영화 상영 중 몇 개의 분기점마다 관객은 선다형의 ‘선택’을 강요받는다. 제한 시간 안에 결정을 해야만 하기에 긴장감도 만만치 않다. 연회장에서 만난 ‘폴’과 ‘잭’ 중에서 주인공 ‘캐미’가 누구에게 연락처를 줄지 결정하는 것도 오롯이 관람객의 몫. 상대방과 키스할지 말지 등 중요한 극적 요소마저 관람자가 결정해야 한다.

영화의 러닝타임은 77분으로 정해져 있지만, 끝까지 감상하는 데에는 훨씬 긴 시간이 필요하다. 여러 분기점마다 관객의 선택은 다른 알고리즘의 이야기로 연계돼 이색적인 재미를 남긴다. 영화는 자꾸만 내가 결정하지 않았던 ‘다른 선택’을 궁금하게 만들고, 자연스럽게 이전 분기점으로 돌아가 재관람하게 만든다. 완결을 보는 데 오랜 시간이 소요될 수밖에 없다.

관객이 안정적인 사랑, 이타적인 사랑, 꿈을 좇아가는 사랑 중에서 어떤 것을 선택하든 자유, 정해진 정답도 없다. 관객은 총 열두 개 다른 결말을 주인공과 함께 헤쳐 나가야 한다.

◇기술발전의 맹점을 기술로 역설하다. ‘블랙미러: 밴더스 내치’

‘블랙미러’ 시리즈는 과학과 기술 발전의 맹점을 지적하는 명작 반열에 올라 특유의 팬층을 확보했다. 블랙미러 시리즈에 대한 스핀오프(파생작) 격인 ‘블랙미러: 밴더스 내치’는 1984년 천재적인 프로그래머가 판타지 비디오 게임 ‘밴더스 내치’를 만드는 과정을 담았다. 그 과정에서 주인공과 관객들은 함께 가상과 현실의 경계가 무너지는 경험을 한다.

궁극적으로 관객들은 거대한 선택지 앞에 놓이지만, 초반에는 워밍업을 하듯 사소한 결정부터 직면한다. 성인용 씨리얼 ‘프로스티’를 먹을지, 아동용 ‘슈가 퍼프’를 먹을지 등이 바로 그것. 그러나 시간이 흘러가면서 관객들은 작품을 뒤흔드는 ‘큰 선택’과 마주한다. 그에 따라 주인공 동료들은 마약을 하거나 죽고, 아버지를 살해하는 등 극단적인 상황까지 치닫기도 한다.

나아가 주인공은 자신의 의지에 따라 행동할 수 없는 것에 의문을 품고 ‘화면 밖 관객’의 존재를 의식한다.

다만 초반에 제시되는 선택지들이 생각보다 미미한 역할을 발휘한다는 점은 아쉬움으로 남는다. 선택에 뒤따르는 ‘나비효과’가 기대보다 부족해 막상 관객들이 스토리라인 속에서 큰 파급효과를 유기적으로 만들어내지는 못하는 것은 약간의 아쉬움이다.

그럼에도 작품은 OTT 플랫폼을 활용한 실험적인 인터렉티브 영화 선두주자로서 ‘입문’하기에 손색없다. 주인공이 결국 ‘나’ 라는 인식 속에서 인간의 ‘자유의지’와 ‘결정론’을 반문하는 작품은 이색적이다. 대부분의 결말에서 ‘엔딩 크레딧’ 버튼을 눌러야만 결말이 나오는데, 그 가운데 단 하나의 엔딩이 자연스럽게 흘러 나온다. 이를 ‘진 엔딩(True Ending)’으로 보는 시선도 있다.

이외에도 얼마 전 호평을 받았던 영화 ‘스위트 홈’의 공식 예고 영상 등에도 인터렉티브 기법이 활용된 바 있다. 가볍게는 유튜브에 ‘인터렉티브 소설’, ‘인터렉티브 영화’ 등을 키워드로 검색하면 시청자가 직접 ‘다음 영상’을 선택하는 방식의 콘텐츠들이 업로드 돼 있다. /최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

만약 관객의 선택이 영화 전개에 영향을 준다면 어떨까. 그렇게 된다면 영화는 영상예술의 지평을 넓혀 ‘몰입형 콘텐츠’로써 새로운 즐거움을 선사할 것이다.

최근 기술 발전에 힘입어 인터랙티브 영화가 한 차원 진화했다. OTT 플랫폼, 유튜브 등 플랫폼을 활용해 집에서도 상호작용이 가능한 인터랙티브 무비들을 소개한다.

|

| 넷플릭스 ‘이 사랑 최선일까’ |

지난해 개봉한 ‘이 사랑 최선일까’는 넷플릭스 오리지널로 독점 제공하는 로맨틱 코미디 영화다. 완벽한 직업과 애인이 있음에도 어딘가 결여를 느끼던 ‘캐미(로라 마라노 분)’가 유명 뮤지션 렉스(애번 조지아), 첫사랑 잭(조르디 웨버), 부유하고 안정적인 폴(스콧 마이클 포스터)과 러브라인을 써내려 가는 내용이다.

특징적인 대목은 작품이 인터렉티브 무비 형식을 취해, 셋 중 한 명을 ‘집중 공략’해야 하는 일종의 연애 시뮬레이션에 가까운 전개를 보여준다는 점이다. 영화 상영 중 몇 개의 분기점마다 관객은 선다형의 ‘선택’을 강요받는다. 제한 시간 안에 결정을 해야만 하기에 긴장감도 만만치 않다. 연회장에서 만난 ‘폴’과 ‘잭’ 중에서 주인공 ‘캐미’가 누구에게 연락처를 줄지 결정하는 것도 오롯이 관람객의 몫. 상대방과 키스할지 말지 등 중요한 극적 요소마저 관람자가 결정해야 한다.

영화의 러닝타임은 77분으로 정해져 있지만, 끝까지 감상하는 데에는 훨씬 긴 시간이 필요하다. 여러 분기점마다 관객의 선택은 다른 알고리즘의 이야기로 연계돼 이색적인 재미를 남긴다. 영화는 자꾸만 내가 결정하지 않았던 ‘다른 선택’을 궁금하게 만들고, 자연스럽게 이전 분기점으로 돌아가 재관람하게 만든다. 완결을 보는 데 오랜 시간이 소요될 수밖에 없다.

관객이 안정적인 사랑, 이타적인 사랑, 꿈을 좇아가는 사랑 중에서 어떤 것을 선택하든 자유, 정해진 정답도 없다. 관객은 총 열두 개 다른 결말을 주인공과 함께 헤쳐 나가야 한다.

|

| ‘이 사랑 최선일까’에서는 하단의 시간 제한이 다 흘러가기 전에 관객들은 주인공이 누구에게 연락처를 줄 지 결정해야 한다. 폴? 잭? |

‘블랙미러’ 시리즈는 과학과 기술 발전의 맹점을 지적하는 명작 반열에 올라 특유의 팬층을 확보했다. 블랙미러 시리즈에 대한 스핀오프(파생작) 격인 ‘블랙미러: 밴더스 내치’는 1984년 천재적인 프로그래머가 판타지 비디오 게임 ‘밴더스 내치’를 만드는 과정을 담았다. 그 과정에서 주인공과 관객들은 함께 가상과 현실의 경계가 무너지는 경험을 한다.

궁극적으로 관객들은 거대한 선택지 앞에 놓이지만, 초반에는 워밍업을 하듯 사소한 결정부터 직면한다. 성인용 씨리얼 ‘프로스티’를 먹을지, 아동용 ‘슈가 퍼프’를 먹을지 등이 바로 그것. 그러나 시간이 흘러가면서 관객들은 작품을 뒤흔드는 ‘큰 선택’과 마주한다. 그에 따라 주인공 동료들은 마약을 하거나 죽고, 아버지를 살해하는 등 극단적인 상황까지 치닫기도 한다.

|

다만 초반에 제시되는 선택지들이 생각보다 미미한 역할을 발휘한다는 점은 아쉬움으로 남는다. 선택에 뒤따르는 ‘나비효과’가 기대보다 부족해 막상 관객들이 스토리라인 속에서 큰 파급효과를 유기적으로 만들어내지는 못하는 것은 약간의 아쉬움이다.

그럼에도 작품은 OTT 플랫폼을 활용한 실험적인 인터렉티브 영화 선두주자로서 ‘입문’하기에 손색없다. 주인공이 결국 ‘나’ 라는 인식 속에서 인간의 ‘자유의지’와 ‘결정론’을 반문하는 작품은 이색적이다. 대부분의 결말에서 ‘엔딩 크레딧’ 버튼을 눌러야만 결말이 나오는데, 그 가운데 단 하나의 엔딩이 자연스럽게 흘러 나온다. 이를 ‘진 엔딩(True Ending)’으로 보는 시선도 있다.

|

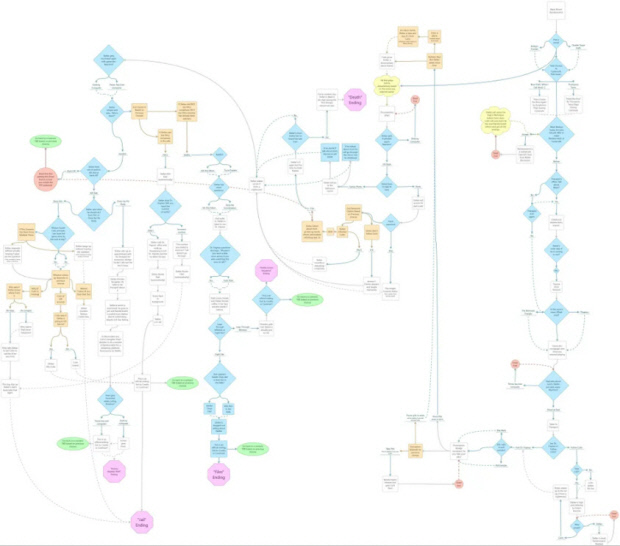

| ‘블랙미러: 밴더스 내치’는 각각의 분기점과 선택에 따라 다른 알고리즘으로 영화가 전개된다. <Bandersnatch Map 스크랩> |