일제의 굴종서 벗어나 해방을 꿈꾼 여성들

2023년 10월 19일(목) 19:35 가가

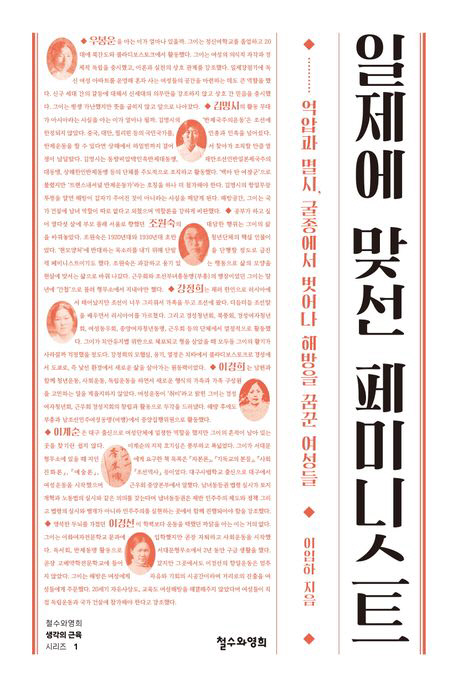

일제에 맞선 페미니스트 - 이임하 지음

우봉운, 김명시, 조원숙, 강정희, 이경희, 이계순, 이경선.

이임하 성공회대 동아시아연구소 연구교수는 신문·잡지 등에 실린 한 줄 기록을 바탕으로 ‘지금까지 역사에서 거의 알려져 있지 않은 이들’의 생애를 되살려냈다. ‘억압과 멸시, 굴종에서 벗어나 해방을 꿈꾼 여성들’이라는 부제를 붙인 신간은 일제강점기 식민지 일상에 맞선 여성들의 이야기를 담은 ‘조선의 페미니스트’(2019년)에 뒤이은 두 번째 작업이다.

저자는 신간 머리글에서 “생소한 이들을 쓰게 된 까닭은 해방공간에 한 편의 글이라도 남아있는 이들을 중심으로 시작했기 때문이다”면서 “글을 읽고 이들의 활동을, 사회적 관계를, 생활을 추적해갔다. 그렇게 해방공간에서 시작해 일제강점기까지 거슬러 올라갔다”고 적었다. 저자는 19세기말~20세기 초에 태어나 일제강점기와 해방공간에서 큰 족적을 남긴 7명의 여성들에게 숨결을 불어넣었다.

7명의 여성들은 봉건주의와 일제 식민기를 관통하며 선도적으로 억압과 멸시, 굴종에서 벗어나 독립과 해방을 꿈꿨다. 이들 가운데 그나마 대중들에게 알려진 인물은 ‘조선 잔 다르크’ 김명시(1907~1949)이다. 경남 마산에서 태어난 김명시는 신의주형무소에서 6년간 복역한 후 중국으로 탈출해 화북지역 조선의용군을 찾아갔다. 이후 조선의용군 총사령관 직속부대 장군으로서 일제에 맞서 항일 무장투쟁을 전개하며 ‘백마를 탄 여장군’으로 불렸다. 그러나 1949년 육군 방첩대(CIC)에 불법으로 체포돼 부평경찰서에 수감돼 있던 중 석연치 않은 죽음을 맞았다.

경남 김해 출신인 우봉운은 1913년 북간도로 이주해 명동학교에서 교사로 아이들을 가르쳤다. 1920년 1월, 군자금을 모으기 위해 현금수송차량을 탈취하는 과정에서 총상을 입은 북간도 비밀결사단체 ‘철혈 광복단’ 최봉설을 치료하고 보호했다. 30대에 조선으로 돌아와 불교여자청년회를 조직하는 등 활발한 사회운동을 펼쳤다. 1948년 남한 단독선거 반대운동을 전개한 자주여성동맹 부위원장을 맡아 남북회담에 참가하기도 했으나 이후 활동은 알려져 있지 않다.

이계순(본명 이말순)은 1933년 서대문형무소를 나온 후 경성 지방법원에 형사보상법에 의한 보상을 청구했다. 복역일을 하루 3원씩 계산해 1360원을 청구한 것이다. 결과는 청구 기각이었다. 이에 대해 저자는 “이계순은 예심 판사의 위협적 경고도 들었고, 이미 청구 기각으로 판결될 것으로 짐작했으리라. 그런데도 1일 3원씩 계산해서 보상 청구를 한 행위는 억울함의 호소라기보다는 부당한 식민지 권력에 대한 항의였다”고 분석한다. 조선부녀총동맹 총무부장으로 활동하던 1947년에는 ‘남녀 평등권에 관한 법령 초안’을 미 군정에 건의하기도 했다.

이경선은 ‘미래의 로자 룩셈부르크’로 불린 인물이다. 제주도 대정 공립보통학교에 다닐 때 일본인 교장의 민족 차별적 폭언과 구타 등에 항의해 동맹 휴학을 벌였다. 동맹휴학을 준비하다 적발된 숙명여고보 조사과정에서 독서회를 지도한 사실이 밝혀졌다. 서대문 형무소에서 출감한 후 일본 고베에서 약학을 공부하던 중에 치안유지법 위반으로 징역 1년6개월을 언도 받았다.

저자는 신간 ‘머리글’에서 여성 7명의 생애를 이렇게 마무리한다.

“비록 지금은 아무도 기억하지 않고 알려지지도 않았지만 그이들이 만든 역사는 봄날처럼 따스하고 찬란하고 아름답다.”

<철수와영희·2만원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

이임하 성공회대 동아시아연구소 연구교수는 신문·잡지 등에 실린 한 줄 기록을 바탕으로 ‘지금까지 역사에서 거의 알려져 있지 않은 이들’의 생애를 되살려냈다. ‘억압과 멸시, 굴종에서 벗어나 해방을 꿈꾼 여성들’이라는 부제를 붙인 신간은 일제강점기 식민지 일상에 맞선 여성들의 이야기를 담은 ‘조선의 페미니스트’(2019년)에 뒤이은 두 번째 작업이다.

|

이계순(본명 이말순)은 1933년 서대문형무소를 나온 후 경성 지방법원에 형사보상법에 의한 보상을 청구했다. 복역일을 하루 3원씩 계산해 1360원을 청구한 것이다. 결과는 청구 기각이었다. 이에 대해 저자는 “이계순은 예심 판사의 위협적 경고도 들었고, 이미 청구 기각으로 판결될 것으로 짐작했으리라. 그런데도 1일 3원씩 계산해서 보상 청구를 한 행위는 억울함의 호소라기보다는 부당한 식민지 권력에 대한 항의였다”고 분석한다. 조선부녀총동맹 총무부장으로 활동하던 1947년에는 ‘남녀 평등권에 관한 법령 초안’을 미 군정에 건의하기도 했다.

이경선은 ‘미래의 로자 룩셈부르크’로 불린 인물이다. 제주도 대정 공립보통학교에 다닐 때 일본인 교장의 민족 차별적 폭언과 구타 등에 항의해 동맹 휴학을 벌였다. 동맹휴학을 준비하다 적발된 숙명여고보 조사과정에서 독서회를 지도한 사실이 밝혀졌다. 서대문 형무소에서 출감한 후 일본 고베에서 약학을 공부하던 중에 치안유지법 위반으로 징역 1년6개월을 언도 받았다.

저자는 신간 ‘머리글’에서 여성 7명의 생애를 이렇게 마무리한다.

“비록 지금은 아무도 기억하지 않고 알려지지도 않았지만 그이들이 만든 역사는 봄날처럼 따스하고 찬란하고 아름답다.”

<철수와영희·2만원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr