[프랑스 아를과 반 고흐] 천재화가 고흐, 아를에서 맞은 생의 전환점

2021년 11월 24일(수) 01:00 가가

햇빛 찾아 파리서 이주

화가공동체 위해 고갱 초대

갈등으로 왼쪽 귀 잘라

노란집 아틀리에 ‘밤의 카페’

입원했던 병원은 ‘문화센터’로

골목골목 고흐 흔적들 가득

화가공동체 위해 고갱 초대

갈등으로 왼쪽 귀 잘라

노란집 아틀리에 ‘밤의 카페’

입원했던 병원은 ‘문화센터’로

골목골목 고흐 흔적들 가득

프랑스 아를 포럼 광장의 밤의 카페. 반 고흐가 그림을 그렸던 당시에도 벽이 노란색이었는지, 불빛 때문에 노란빛을 띠었는지는 알 길이 없지만 현재의 카페가 노란색으로 강조된 점이 반 고흐의 그림과 더 비슷하다.

“여전히 꽃이 만발한 과일나무를 그리느라 바쁘다. 이곳의 공기는 나에게 큰 도움이 된다. 너도 이 공기를 마실 수 있다면 좋을 텐데. (중략) 너도 분홍색 복숭아나무들이 아주 열정적으로 그려졌다는 것을 볼 수 있을 것이다. 사이프러스 나무 옆으로, 혹은 잘 익은 밀밭 위로 별이 빛나는 밤을 그리고 싶다.”

지중해의 뜨거운 태양이 있는 남불의 조그만 도시 아를에 새롭게 짐을 푼 반 고흐는 파리에서 자신을 후원하는 동생 테오에게 이런 편지를 썼다. 장난감 가게에 들어선 어린 아이처럼 무엇부터 그려야 할지 선택하지 못할 정도로 희망과 기대에 부풀어 있는 화가의 모습이 그려진다. 아를은 반 고흐에게 약속의 땅이었다.

반 고흐가 수많은 인상주의파 화가들의 활동무대인 파리를 등지고 700㎞ 떨어진 남불까지 간 이유는 무엇일까. 2년 정도 살았던 파리에 처음 도착했을 때 역시 그는 부푼 기대를 안고 있었다. 파리에 오기 전에 살았던 벨기에의 앤트워프나 고향과 가까운 네덜란드의 뉘넌은 미술계로 치면 변방 중에서도 변방이라는 사실을 떠올리면 놀랄 일이 아니다. 더군다나 동생 테오가 파리에서도 ‘핫플레이스’인 몽마르트르 인근의 갤러리에서 화상으로 일하고 있었다.

반 고흐는 파리에서 코르몽 화실을 다니며, 탕기 영감의 물감 가게를 들락거리며 또는 테오의 소개로 툴루즈-로트렉, 앙크탱, 베르나르, 쇠라, 피사로, 고갱 등 화가 친구들을 사귀게 된다. 반 고흐는 이들과 물랑 루즈가 있는 피갈의 밤거리를 배회하며 압생트로 방탕한 나날을 보낸다. 그가 원했던 건 그런 삶이 아니었다.

목적을 달성했으니 더 이전부터 가꿔왔던 꿈을 실현해볼 차례다. 바로 남불에서 그림을 그리는 것이었다. 지중해와 맞닿은 프로방스 지역은 사계절 햇빛이 충만하기로 유명하다. 프랑스 내에서 일조량이 가장 많은 곳이다. 반 고흐는 그곳의 햇빛이 필요했다. 반 고흐의 작품에서는 아를 정착 전과 후가 극명하게 드러난다. 그가 영향을 받은 일본 판화의 화려한 색감도 그 햇빛에서 나오는 것이라고 생각했다. 당시 유럽인들에게 일본은 ‘해가 뜨는 나라’였다.

아를에서 그가 기대했던 것은 햇빛만이 아니었다. 보다 현실적인 이유가 있었는데 그건 오래 전부터 꿈꾸던 화가 공동체였다. 반 고흐가 동생에게 보낸 편지에도 매우 여러 번 등장한다. 일종의 화가 조합을 만들고자 했다.

가난한 무명 화가 반 고흐에게 먹고 사는 문제는 죽을 때까지 고민하던 숙제였다. 결국 화가 공동체라는 것도 함께 벌어 함께 쓰는 것이라는 점에서 먹고 사는 문제를 해결하는 방법 중 하나로 고안해낸 아이디어였다. 그 계획을 실현하기 위해 반 고흐는 아를에서 노란 집을 아틀리에로 얻었고, 거기에서 함께 작업할 생각으로 고갱을 초대했다.

아를의 매력은 그림의 소재가 주변에 널려 있다는 것이었다. 도회적 분위기와 목가적 풍광이 공존하는 흔치 않은 곳이었다. 풍경화를 그리는 화가에게 이보다 좋은 환경은 없었다. 사이프러스나 밀밭 그림에서 느껴지는 시골 이미지와 밤의 카페 등에서 보이는 도시의 이미지를 떠올려보면 이해가 된다.

이렇게 소재가 널린 아를에서는 화가가 되면서 꼭 해보고 싶었던 연작을 시도해볼 수도 있었다. 꽃이 만개한 과일나무 연작, 룰랭 가족 초상화 연작, 해바라기 연작 등이 시도된 게 바로 아를이었다.

물론 위에서 언급한 몇 가지 장점들을 처음부터 의도하고 아를이라는 도시를 목적지로 정하지는 않았을 것이다. 사계절 햇빛이 충만한 프로방스 지방에서 마르세유나 아비뇽처럼 큰 도시를 리스트에서 지우다 보니 아를에 이르게 됐을 가능성이 크다. 다만 훌륭한 작품들을 다수 쏟아낸 걸 보면, 결과론적으로 반 고흐에게 최적의 장소가 된 점은 부정하기 어렵다.

반 고흐는 아는 사람이라곤 하나도 없는 아를에 도착한 지 이틀 후부터 화구를 챙겨 밖으로 나가 그림을 그릴 정도로 열정에 차 있었다. 연작을 기획하고, 화가 공동체를 구상했다는 것은 미래에 대해 희망을 품고 있었음을 보여준다. 우울한 날씨의 파리를 벗어났다는 사실만으로도 창작 본능이 꿈틀거렸을 것이다. 그랬던 아를의 생활에 흠집이 난 것은 그 화가 공동체를 실현하기 위해 부른 고갱과의 만남에서 시작됐다.

구체적으로 어떤 문제였는지는 알려져 있지 않지만, 반 고흐는 고갱과 말다툼을 한 뒤 자기 방으로 돌아가 왼쪽 귀를 잘라버렸다. 이 사건 이후에는 아를 생활이 순탄치 않았다. 고갱이 떠난 것은 물론이고, 30여명의 시민들이 연판장을 돌려 반 고흐를 위험인물로 지목하고 아를에서 추방하려 하기도 했다. 결국 귀를 자르고 5개월이 지난 뒤 반 고흐는 아를에서 북동쪽으로 30㎞ 떨어진 생레미의 정신병원에 입원한다.

아를은 인구 5만명 남짓에 불과하지만 역사가 2500년 된 매우 오래된 도시이다. 도심 한 가운데 위치한 원형경기장은 이 조그만 아를이 로마시대에는 꽤 잘 나갔던 도시였음을 그 존재 자체로 증명하고 있다. 반 고흐도 원형경기장에서 투우 경기를 보며 열광하는 관객들의 모습을 그림으로 남겼다. 원형경기장과 반 고흐는 아를을 찾는 관광객들이 가장 선호하는 두 키워드이다.

아를에서 반 고흐의 흔적을 찾는 건 그리 어렵지 않다. ‘밤의 카페’라는 제목으로 남겨진 포럼 광장의 ‘밤의 카페’는 상호 아래 ‘빈센트 반 고흐’라는 부제를 달아 지금도 영업 중이다. ‘랑글루아 다리’라는 제목의 그림에 등장하는 도개교는 시내에서 도보로 30분 거리에 위치해 있다. 19세기 초반 운하에 설치된 11개의 도개교 중 하나였는데, 두 번의 세계대전을 거치면서 모두 소실됐다. 지금 방문이 가능한 도개교는 1962년 아를시가 이전 다리 모델을 그대로 본떠 다시 건축한 것이다. 반 고흐의 발자취를 찾는 순례객을 위한 서비스랄까. 반 고흐가 귀를 자른 뒤 입원했던 병원은 ‘반 고흐 문화센터’로 변신했다. 아를의 골목을 걷다 우연히 반 고흐의 그림이 실린 표지판을 만나도 전혀 이상할 게 없다.

어떤 이들은 화가로서 반 고흐의 일생을 사는 곳을 기준으로 셋으로 나누곤 한다. 어두운 분위기가 신비로움을 자극하는 플랑드르 시절, 보헤미안과 같았던 파리 시절을 거쳐, 봇물이 터지듯 작품을 생산해내기에 이르는 아를 이후까지. 남불을 떠나 정착해 죽기 전까지 살았던 파리 인근의 오베르 쉬르 우아즈에서는 70여일 머무는 동안 70여점의 회화를 남겼다. 그런 점에서 아를은 화가 반 고흐의 인생에서 확실한 전환점이자 약속의 땅이었다. <끝>

/정상필 전 광주일보 기자

반 고흐가 수많은 인상주의파 화가들의 활동무대인 파리를 등지고 700㎞ 떨어진 남불까지 간 이유는 무엇일까. 2년 정도 살았던 파리에 처음 도착했을 때 역시 그는 부푼 기대를 안고 있었다. 파리에 오기 전에 살았던 벨기에의 앤트워프나 고향과 가까운 네덜란드의 뉘넌은 미술계로 치면 변방 중에서도 변방이라는 사실을 떠올리면 놀랄 일이 아니다. 더군다나 동생 테오가 파리에서도 ‘핫플레이스’인 몽마르트르 인근의 갤러리에서 화상으로 일하고 있었다.

|

| 프랑스 아를 시내에서 도보로 30분 거리에 있는 도개교. 반 고흐가 모델로 했던 다리는 전쟁 때 사라졌고 현재의 다리는 1960년대 다시 지었다. |

아를에서 그가 기대했던 것은 햇빛만이 아니었다. 보다 현실적인 이유가 있었는데 그건 오래 전부터 꿈꾸던 화가 공동체였다. 반 고흐가 동생에게 보낸 편지에도 매우 여러 번 등장한다. 일종의 화가 조합을 만들고자 했다.

가난한 무명 화가 반 고흐에게 먹고 사는 문제는 죽을 때까지 고민하던 숙제였다. 결국 화가 공동체라는 것도 함께 벌어 함께 쓰는 것이라는 점에서 먹고 사는 문제를 해결하는 방법 중 하나로 고안해낸 아이디어였다. 그 계획을 실현하기 위해 반 고흐는 아를에서 노란 집을 아틀리에로 얻었고, 거기에서 함께 작업할 생각으로 고갱을 초대했다.

아를의 매력은 그림의 소재가 주변에 널려 있다는 것이었다. 도회적 분위기와 목가적 풍광이 공존하는 흔치 않은 곳이었다. 풍경화를 그리는 화가에게 이보다 좋은 환경은 없었다. 사이프러스나 밀밭 그림에서 느껴지는 시골 이미지와 밤의 카페 등에서 보이는 도시의 이미지를 떠올려보면 이해가 된다.

이렇게 소재가 널린 아를에서는 화가가 되면서 꼭 해보고 싶었던 연작을 시도해볼 수도 있었다. 꽃이 만개한 과일나무 연작, 룰랭 가족 초상화 연작, 해바라기 연작 등이 시도된 게 바로 아를이었다.

물론 위에서 언급한 몇 가지 장점들을 처음부터 의도하고 아를이라는 도시를 목적지로 정하지는 않았을 것이다. 사계절 햇빛이 충만한 프로방스 지방에서 마르세유나 아비뇽처럼 큰 도시를 리스트에서 지우다 보니 아를에 이르게 됐을 가능성이 크다. 다만 훌륭한 작품들을 다수 쏟아낸 걸 보면, 결과론적으로 반 고흐에게 최적의 장소가 된 점은 부정하기 어렵다.

반 고흐는 아는 사람이라곤 하나도 없는 아를에 도착한 지 이틀 후부터 화구를 챙겨 밖으로 나가 그림을 그릴 정도로 열정에 차 있었다. 연작을 기획하고, 화가 공동체를 구상했다는 것은 미래에 대해 희망을 품고 있었음을 보여준다. 우울한 날씨의 파리를 벗어났다는 사실만으로도 창작 본능이 꿈틀거렸을 것이다. 그랬던 아를의 생활에 흠집이 난 것은 그 화가 공동체를 실현하기 위해 부른 고갱과의 만남에서 시작됐다.

|

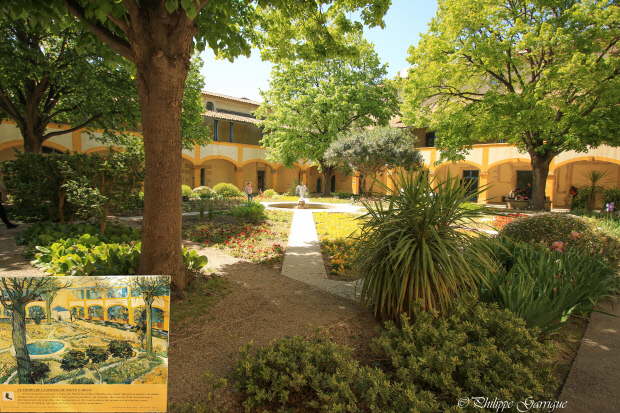

| 반 고흐가 귀를 자른 뒤 입원했던 병원의 중정. 지금은 문화센터로 바뀌었다. |

아를은 인구 5만명 남짓에 불과하지만 역사가 2500년 된 매우 오래된 도시이다. 도심 한 가운데 위치한 원형경기장은 이 조그만 아를이 로마시대에는 꽤 잘 나갔던 도시였음을 그 존재 자체로 증명하고 있다. 반 고흐도 원형경기장에서 투우 경기를 보며 열광하는 관객들의 모습을 그림으로 남겼다. 원형경기장과 반 고흐는 아를을 찾는 관광객들이 가장 선호하는 두 키워드이다.

아를에서 반 고흐의 흔적을 찾는 건 그리 어렵지 않다. ‘밤의 카페’라는 제목으로 남겨진 포럼 광장의 ‘밤의 카페’는 상호 아래 ‘빈센트 반 고흐’라는 부제를 달아 지금도 영업 중이다. ‘랑글루아 다리’라는 제목의 그림에 등장하는 도개교는 시내에서 도보로 30분 거리에 위치해 있다. 19세기 초반 운하에 설치된 11개의 도개교 중 하나였는데, 두 번의 세계대전을 거치면서 모두 소실됐다. 지금 방문이 가능한 도개교는 1962년 아를시가 이전 다리 모델을 그대로 본떠 다시 건축한 것이다. 반 고흐의 발자취를 찾는 순례객을 위한 서비스랄까. 반 고흐가 귀를 자른 뒤 입원했던 병원은 ‘반 고흐 문화센터’로 변신했다. 아를의 골목을 걷다 우연히 반 고흐의 그림이 실린 표지판을 만나도 전혀 이상할 게 없다.

어떤 이들은 화가로서 반 고흐의 일생을 사는 곳을 기준으로 셋으로 나누곤 한다. 어두운 분위기가 신비로움을 자극하는 플랑드르 시절, 보헤미안과 같았던 파리 시절을 거쳐, 봇물이 터지듯 작품을 생산해내기에 이르는 아를 이후까지. 남불을 떠나 정착해 죽기 전까지 살았던 파리 인근의 오베르 쉬르 우아즈에서는 70여일 머무는 동안 70여점의 회화를 남겼다. 그런 점에서 아를은 화가 반 고흐의 인생에서 확실한 전환점이자 약속의 땅이었다. <끝>

/정상필 전 광주일보 기자