<6> 부도전과 승탑 : 천년을 품은 탑·부도 앞에서 사사로운 번뇌 내려놓다

2019년 04월 03일(수) 00:00 가가

서산대사 승탑·정조 때 세운 청허당비

사리·유골 안치 부도전 56기·부도비 17기

대종사·대강사 배출 대흥사 ‘위상 가늠’

사리·유골 안치 부도전 56기·부도비 17기

대종사·대강사 배출 대흥사 ‘위상 가늠’

산사에서는 언제나 물을 만난다. 초입에는 수문장처럼 해탈교(解脫橋)가 있다. 해탈교 밑으로 맑은 물이 흐른다. 사시사철 시시때때로 흐른다. 계곡을 따라 흐르는 물은 속세에까지 이어진다.

‘해탈’(解脫)이라는 말은 반가우면서도 무겁다. 얽매임에서 벗어난다면 그지없이 홀가분할 텐데 말이다. “속세의 속박이나 번뇌 등에서 벗어나 근심이 없는 편안한 경지”가 바로 해탈이 아니던가.

해남 대흥사(주지 월우)에 오면 조금이나마 일상에서 벗어난다. 해탈까지는 아니어도 해우(解憂)의 범속한 지경에 다다른다. 근심이 풀린다. 막혔던 생각이 뚫린다. 답답한 심사가 누그러진다. 응어리로 엉겨 있던 사유의 가닥이 추려진다.

골은 깊고 숲은 우거져, 걷는 내내 머리가 맑아진다. 천년 숲길 대흥사 아름다리터널 또한 해탈의 처소인 게다. 푸른 잎을 틔우는 이 시기는 언제나 그렇듯 초심을 일깨운다. 멀리 가려거든 첫 마음을 잊어서는 안 된다. 첫 마음, 첫 사람, 첫 차, 첫 만남 모든 것이 예사롭지 않다. 맑은 기운이 온몸으로 흘러들며 삿된 생각을 밀어낸다.

해탈교 밑으로 맑은 물이 흐른다. 대흥사는 큰 사찰답게 울울창창한 숲과 심산계곡이 자리한다. 대흥사 숲 사이로 흐르는 물소리는 맑고 시리다. 여름 한철 폭우가 세차게 쏟아질 때 계곡은 살아 꿈틀거린다. 그때의 물은 마치 우리네 삶의 단면을 보여주는 것 같다. 사바세계의 풍진을 보는 것처럼 요동한다. 구름이 걷히고 맑은 하늘이 드러날 때 계곡은 언제인가 싶게 다사로운 품을 내준다.

봄철의 계곡은 잠잠하고 유순하다. 귀를 씻어주는 바람은 더없이 좋다. 눈에 닿는 풍경은 밝고 한적하다. 해남의 땅이라서 그렇다. 해남의 산이라서 그렇다. 아니 해남의 하늘과 바다라서 그렇다. 사계의 모든 진경을 담고 있는 대흥사라서 그렇다.

해탈교를 지나 일주문에 당도하면 부도밭이 코앞이다. 옷매무세를 좀 더 가다듬자. 이곳부터서는 세상속의 사사로운 번뇌는 내려놓는 거다. 속계(俗界)를 넘어 진계(眞界)로 진입한 것이다. 정토의 세계로 들어선다는 마음으로 발걸음을 내딛는다. 일주문(一柱門)이라고 부르지만 따로 문이 있거나 옆이 막혀 있는 것은 아니다. 앞으로 들어가도 되고 옆으로 에둘러 가도 된다. 이름에서 보듯 지극한 마음을 다해 부처의 세계로 나아가는 것이다.

마침내, 일주문 오른편 언덕 너머로 부도밭이 보인다. 부도가 얼마나 많았으면 밭이라 명했는지 짐작된다. 볕이 드는 양지에 자리한 부토밭을 보며 대흥사의 규모와 내력을 다복이 되새긴다.

이곳에는 대흥사가 배출한 역대 종사와 강사스님들의 부도 56기와 부도비 17기가 있다. 대흥사는 조선 후기 당대 불교를 이끌었던 고승을 배출했다. 서산대사의 부도와 13대 종사 초의선사 등의 부도가 보인다.

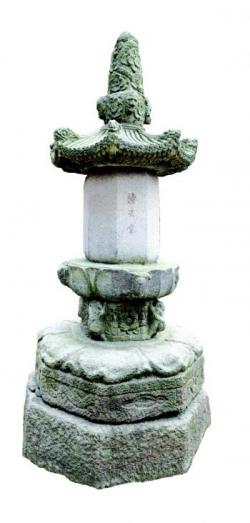

청허당(淸虛堂)서산대사의 승탑의 명칭은 해남대흥사서산대사탑(海南大興寺西山大師塔·보물 제 1347호)이다. 서산대사 휴정(休靜·1520∼1604)의 유골이 봉안돼 있으며 부도전 30여기 승탑 가운데 맨 뒤쪽 줄 중간쯤에 자리한다.

부도밭 사이에서 청허당(淸虛堂)이 발하는 의미는 각별하다. 맑음과 비어 있음. 맑으나 텅 비어 있고, 아무 것도 없으나 맑음의 경지를 이름할 터다. 어쩌면 그의 법명 ‘휴정’(休靜)이라는 뜻과도 상통된다. 고요함속에 머무르고자 했던, 정적속에 은일하고자 했던 서산대사의 선견의 면모를 엿보는 듯하다.

“이 승탑은 팔각당(八角堂)의 모습으로, 부도전의 승탑 중에 조각 수법이 가장 뛰어나다. 약간 다듬은 바닥돌 위에는 아래받침돌, 가운데받침돌, 윗받침돌이 차례로 올려져 있고, 그 위로 몸돌과 지붕돌, 상륜부 등이 놓여 있다. 아래받침돌의 단면은 팔각이다. 옆면에는 안상 대신 당초무늬가 새겨져 있고, 윗면은 하나의 꽃잎이 아래로 향한 복련(覆蓮)의 연꽃무늬 8개를 둘러 장식했다.”(이종호, 『아름답고 신비한 산사 답사기』, 북 카라반, 2018, 239쪽)

눈에 띄는 것은 팔각 지붕이 주는 아름다움이다. 고매한 서산대사의 학덕과 품덕을 엿볼 수 있는 부분이다. 목조 건물의 지붕과 같은 모습은 사실적이면서도 단아한 기품을 발한다.

월우 주지스님은 “서산대사를 기리는 비는 묘향산 보현사와 금강산 등에 있지만 대흥사에는 서산대사 승탑과 정조 때 세운 청허당비 등이 있다”며 “이는 대흥사가 서산대사와의 관계를 말해주는 명료한 증거”라고 설명했다.

이곳 부도밭에는 13대 대종사이며 다성인 초의선사의 부도도 있다. 담장에 둘러 싸인 고승대덕들의 부도와 승탑은 대흥사의 불심과 위상을 보여준다. 필자는 스물 여섯 분의 사상과 사유를 더듬기조차도 부족한 터라 예를 갖출 뿐이다. 대종사와 대강사의 가르침과 철학을 온전히 받들기에는 이편의 품이 너무 협애하다.

부도밭을 둘러 보다 어느새 해가 기울고 말았다. 계곡을 타고 올라왔던 사찰을 나간다. 번뇌의 모든 것을 털고 들어왔던 산사에서 다시 번뇌의 세상으로 향한다. 그 사이에도 맑은 물은 흘러 숲을 적시고 산하를 적신다. 산 아래에는 사람들의 집과 거처가 있다. 중생의 업이 펼쳐지는 사람들 세상 말이다. 매일매일 번뇌와 고통에 휘말리는 사바 세상을 마주한다.

다시 그곳에서 삶의 도를 닦을 시간이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

‘해탈’(解脫)이라는 말은 반가우면서도 무겁다. 얽매임에서 벗어난다면 그지없이 홀가분할 텐데 말이다. “속세의 속박이나 번뇌 등에서 벗어나 근심이 없는 편안한 경지”가 바로 해탈이 아니던가.

골은 깊고 숲은 우거져, 걷는 내내 머리가 맑아진다. 천년 숲길 대흥사 아름다리터널 또한 해탈의 처소인 게다. 푸른 잎을 틔우는 이 시기는 언제나 그렇듯 초심을 일깨운다. 멀리 가려거든 첫 마음을 잊어서는 안 된다. 첫 마음, 첫 사람, 첫 차, 첫 만남 모든 것이 예사롭지 않다. 맑은 기운이 온몸으로 흘러들며 삿된 생각을 밀어낸다.

|

| 청허당 해남대흥사서산대사탑. |

해탈교를 지나 일주문에 당도하면 부도밭이 코앞이다. 옷매무세를 좀 더 가다듬자. 이곳부터서는 세상속의 사사로운 번뇌는 내려놓는 거다. 속계(俗界)를 넘어 진계(眞界)로 진입한 것이다. 정토의 세계로 들어선다는 마음으로 발걸음을 내딛는다. 일주문(一柱門)이라고 부르지만 따로 문이 있거나 옆이 막혀 있는 것은 아니다. 앞으로 들어가도 되고 옆으로 에둘러 가도 된다. 이름에서 보듯 지극한 마음을 다해 부처의 세계로 나아가는 것이다.

마침내, 일주문 오른편 언덕 너머로 부도밭이 보인다. 부도가 얼마나 많았으면 밭이라 명했는지 짐작된다. 볕이 드는 양지에 자리한 부토밭을 보며 대흥사의 규모와 내력을 다복이 되새긴다.

이곳에는 대흥사가 배출한 역대 종사와 강사스님들의 부도 56기와 부도비 17기가 있다. 대흥사는 조선 후기 당대 불교를 이끌었던 고승을 배출했다. 서산대사의 부도와 13대 종사 초의선사 등의 부도가 보인다.

청허당(淸虛堂)서산대사의 승탑의 명칭은 해남대흥사서산대사탑(海南大興寺西山大師塔·보물 제 1347호)이다. 서산대사 휴정(休靜·1520∼1604)의 유골이 봉안돼 있으며 부도전 30여기 승탑 가운데 맨 뒤쪽 줄 중간쯤에 자리한다.

부도밭 사이에서 청허당(淸虛堂)이 발하는 의미는 각별하다. 맑음과 비어 있음. 맑으나 텅 비어 있고, 아무 것도 없으나 맑음의 경지를 이름할 터다. 어쩌면 그의 법명 ‘휴정’(休靜)이라는 뜻과도 상통된다. 고요함속에 머무르고자 했던, 정적속에 은일하고자 했던 서산대사의 선견의 면모를 엿보는 듯하다.

“이 승탑은 팔각당(八角堂)의 모습으로, 부도전의 승탑 중에 조각 수법이 가장 뛰어나다. 약간 다듬은 바닥돌 위에는 아래받침돌, 가운데받침돌, 윗받침돌이 차례로 올려져 있고, 그 위로 몸돌과 지붕돌, 상륜부 등이 놓여 있다. 아래받침돌의 단면은 팔각이다. 옆면에는 안상 대신 당초무늬가 새겨져 있고, 윗면은 하나의 꽃잎이 아래로 향한 복련(覆蓮)의 연꽃무늬 8개를 둘러 장식했다.”(이종호, 『아름답고 신비한 산사 답사기』, 북 카라반, 2018, 239쪽)

눈에 띄는 것은 팔각 지붕이 주는 아름다움이다. 고매한 서산대사의 학덕과 품덕을 엿볼 수 있는 부분이다. 목조 건물의 지붕과 같은 모습은 사실적이면서도 단아한 기품을 발한다.

월우 주지스님은 “서산대사를 기리는 비는 묘향산 보현사와 금강산 등에 있지만 대흥사에는 서산대사 승탑과 정조 때 세운 청허당비 등이 있다”며 “이는 대흥사가 서산대사와의 관계를 말해주는 명료한 증거”라고 설명했다.

|

| 일주문 전경. |

부도밭을 둘러 보다 어느새 해가 기울고 말았다. 계곡을 타고 올라왔던 사찰을 나간다. 번뇌의 모든 것을 털고 들어왔던 산사에서 다시 번뇌의 세상으로 향한다. 그 사이에도 맑은 물은 흘러 숲을 적시고 산하를 적신다. 산 아래에는 사람들의 집과 거처가 있다. 중생의 업이 펼쳐지는 사람들 세상 말이다. 매일매일 번뇌와 고통에 휘말리는 사바 세상을 마주한다.

다시 그곳에서 삶의 도를 닦을 시간이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr