[굿모닝 예향] 1인 창무극 예인의 집, 공옥진 기념관

2025년 08월 10일(일) 17:13 가가

Yeonggwang Culture

절절한 몸짓으로 한 녹인 창무극 예인의 집, 공옥진 기념관

절절한 몸짓으로 한 녹인 창무극 예인의 집, 공옥진 기념관

고요하기 그지없는 마을에 자리한 소박하지만 깔끔하게 정돈된 기와집 한 채. 붉은 벽돌 사이 철제 대문 옆으로 ‘영광 예술연수소’라는 팻말이 걸려 있다. 담벼락 너머 기와집 흰 벽에는 ‘공옥진 기념관’ 손글씨가 쓰여져 공간의 정체를 짐작하게 한다.

대한민국 판소리 명창, 민속 무용가, 1인 창무극의 창시자로 알려진 공옥진. 어떤 이는 그를 두고 ‘사람 냄새 나는 예인’이라고도 부른다. 장르도 형식도 넘나든 선생의 무대는 늘 울고 웃는 사람들로 가득했다.

특별한 기교 없이 감추지 않고 모든 것을 드러낸, 삶을 무대에 고스란히 올린 공옥진의 예술이 다시 조명받고 있다. 그리고 그 예술의 숨결은 그가 마지막까지 머물렀던 영광 한 켠에 머물러 있다.

영광군 영광읍 교촌리에 자리한 ‘영광예술연수소’는 공옥진 선생이 1970년대부터 세상을 떠날 때까지 살았던 집이다. 당시 영광은 남도 예인들의 발길이 끊이지 않던 곳으로, 법성포 단오제와 숲쟁이 국악경연대회처럼 예술을 존중하는 지역적 기운이 짙은 땅이었다.

예인에 대한 예우가 유독 컸던 이 마을에서 공옥진은 춤을 추고, 소리를 가르치고 사람들과 어울렸다. 단순히 거주만 했던 곳이 아닌, 예술 인생의 후반부를 온전히 쏟아낸 무대이자 지역민들과 예술을 나눈 삶의 터전이 이곳 영광이었다.

영광군은 1981년 이 공간을 매입해 선생이 예술활동을 하며 편히 지낼 수 있도록 편의를 제공했고, 돌아가신 이후 지금은 기념관이자 열린 수장고 형태로 운영하고 있다.

기념관이라 해도 화려하거나 복잡하지 않다. 간결한 전시 구성은 오히려 선생의 예술처럼 투박하면서도 진심이 느껴지는 분위기를 연출한다. 전시실 한쪽에는 선생이 생전 사용하던 공연복과 도구, 반닫이 등 손때 묻은 유품이 조용히 놓여 있다.

공옥진은 무형문화재 보유자이자, 창무극의 창시자로 알려져 있다. 판소리, 창극, 재담, 민속무용을 하나의 무대로 융합한 1인 창무극은 그가 직접 삶을 걸고 빚어낸 창작극이었다. 일명 ‘병신춤’, ‘곱사춤’, ‘동물춤’ 등으로 불리던 선생의 춤은 단순한 흉내가 아닌, 세상을 향한 울림이었다. 고통받는 사람들의 몸짓, 신명 나는 걸인들의 움직임은 그를 통해 예술이 되었고, 웃음과 눈물은 무대와 관객을 이어주는 언어가 되었다.

1933년 전남 승주에서 태어난 그녀는 인간문화재 공대일 명창의 딸로, 어린 시절부터 소리에 몸을 담갔다. 사실 승주 출생도 정확하게 확인된 사실은 아니다. 부모님의 고향이 승주였으며, 공 선생은 광주 남구 서동에서 태어났다는 이야기도 나온다.

어린 시절 아버지가 그녀를 일본 최승희 무용단에 ‘돈을 받고 보냈다’는 말처럼, 공옥진은 어릴 때부터 춤과 생존 사이의 경계에서 예술을 체득했다. 구박받고 심부름하며 어깨너머로 훔쳐보듯 춤을 배웠다. 18세에 결혼을 했지만 결혼생활을 유지하지 못한 채 남편에게 버림을 받았고 이후 구례 천은사에서 2년여 동안 수도생활을 하기도 했다.

세상으로부터도 가족으로부터도 외면받았던 시련은 그녀만의 해학과 몸짓으로 발전했고 그 시간은 훗날 1인극 무대 위에서 생생히 살아났다.

광복 이후 판소리와 창극 활동에 매진하던 그녀는 결국 1970년대 영광에서 정착하며 요리집 ‘옥진관’을 열었다.

마음이 넉넉해져서 였을까. 선생은 해방 후 어려운 생활을 했던 시절을 생각하며 길을 지나는 걸인, 장애인, 떠돌이 예인들을 위한 잔치를 자주 베풀었다. 그들과 신명나는 놀이를 하고 어울리며 함께 춤을 췄다.

그 잔칫집 같은 공간에서 공옥진은 다시 무대를 발견했고, 그들과 어울린 경험이 ‘곱사춤’과 ‘동물춤’으로 이어졌다. 무엇보다 친동생이 장애를 갖고 있었고, 어린 나이에 세상을 떠난 일을 누구보다 가슴 깊게 품고 있던 그였기에 선생의 춤은 단지 흉내가 아닌, 가족을 위한 추모이자 세상을 향한 연민이기도 했다.

그녀의 창무극이 본격적으로 조명받은 것은 1978년 서울 공간사랑 공연 이후다. 무대 위 심청가의 맹인잔치 장면은 단 하나의 장면만으로도 관객의 가슴을 파고들었고 공연은 연이어 매진되었다. 이후 뉴욕 카네기홀, 런던 국제예술제, 세종문화회관 등에서 수많은 공연을 이어가며 공옥진은 세계 무대에 선 최초의 민중 예술가로 떠올랐다.

1998년 뇌졸중으로 쓰러진 후 긴 공백이 있었지만 2010년 국립극장 해오름 무대에 다시 올라 마지막 공연을 펼쳤다. 1500여 명의 관객이 지켜보는 가운데 병마를 이겨내며 끝까지 무대를 지킨 선생의 모습은 전설처럼 회자되고 있다. 이 공연이 마지막 무대가 되었고 2012년 영광에서 생을 마쳤다.

안타깝게도 공옥진의 예술은 끝내 제도권 안으로 들어오지 못했다. 2010년 마지막 무대를 올린 뒤 전라남도 무형문화재로 지정되었지만 전수자는 없었다. 결국 문화재 지정은 해제되었고, 1인 창무극은 오직 기록과 영상 속에만 남게 되었다.

전수자를 찾지 못한 채 끝내 하늘의 별이 되었지만 선생의 예술은 혈맥 속에서 여전히 살아 있다. 공옥진의 조카손녀는 대한민국 대표 걸그룹 ‘투애니원’의 멤버인 공민지다. 또 다른 조카 공명규는 아르헨티나 탱고를 국내에 알린 공연예술인으로 활동 중이다. 노래와 춤, 몸으로 감정을 표현하는 DNA가 한 집안에서 대물림되고 있는 셈이다. 공민지는 언젠가 “할머니(공옥진)의 춤을 보며 나도 무대에서 자유로워지고 싶다고 생각했다”고 말하기도 했다.

영광예술연수소는 오늘날 이들을 잇는 뿌리처럼 조용히 존재하고 있다. 연수소에는 공 선생의 유품 300여 점과 공연자료가 남아 있다. VHS 테이프, 공연 대본, 생전 사용했던 영광반닫이와 공연 도구, 감사패와 언론 기사들. 아직 디지털화는 진행되지 않았지만 군립 역사박물관 건립과 함께 자료 정리가 진행 중이다.

이곳을 찾는 방문객 중엔 “우리 누나가 공 선생께 춤을 배웠다”고 말하는 이도 있고, “어릴 적 여기서 공연을 본 기억이 난다”는 에어컨 수리 기사님도 있었다. 그녀의 예술은 그렇게 사람들의 기억 속에서 여전히 살아 숨쉬고 있다.

공옥진 선생에게 무대는 삶을 올리는 자리였고, 춤은 세상과 소통하는 언어였다. ‘병신춤’에도, ‘원숭이춤’에도 해학과 연민이 뒤섞인 진심이 있었다. 영광 공옥진 기념관이 선생을 기억하는 일은 단순한 기념이 아닌, 한 시대를 품었던 예술을 다시 꺼내 들여다보는 일이자 고단했던 예인이 남긴 온기를 느끼는 일이다.

/이보람·김창원 기자 boram@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

특별한 기교 없이 감추지 않고 모든 것을 드러낸, 삶을 무대에 고스란히 올린 공옥진의 예술이 다시 조명받고 있다. 그리고 그 예술의 숨결은 그가 마지막까지 머물렀던 영광 한 켠에 머물러 있다.

영광군 영광읍 교촌리에 자리한 ‘영광예술연수소’는 공옥진 선생이 1970년대부터 세상을 떠날 때까지 살았던 집이다. 당시 영광은 남도 예인들의 발길이 끊이지 않던 곳으로, 법성포 단오제와 숲쟁이 국악경연대회처럼 예술을 존중하는 지역적 기운이 짙은 땅이었다.

|

| 공옥진 기념관 전경. 선생이 생전 살았던 집을 리모델링 했다. /최현배 기자 |

공옥진은 무형문화재 보유자이자, 창무극의 창시자로 알려져 있다. 판소리, 창극, 재담, 민속무용을 하나의 무대로 융합한 1인 창무극은 그가 직접 삶을 걸고 빚어낸 창작극이었다. 일명 ‘병신춤’, ‘곱사춤’, ‘동물춤’ 등으로 불리던 선생의 춤은 단순한 흉내가 아닌, 세상을 향한 울림이었다. 고통받는 사람들의 몸짓, 신명 나는 걸인들의 움직임은 그를 통해 예술이 되었고, 웃음과 눈물은 무대와 관객을 이어주는 언어가 되었다.

|

| 생전의 공옥진 선생 모습. <광주일보DB> |

어린 시절 아버지가 그녀를 일본 최승희 무용단에 ‘돈을 받고 보냈다’는 말처럼, 공옥진은 어릴 때부터 춤과 생존 사이의 경계에서 예술을 체득했다. 구박받고 심부름하며 어깨너머로 훔쳐보듯 춤을 배웠다. 18세에 결혼을 했지만 결혼생활을 유지하지 못한 채 남편에게 버림을 받았고 이후 구례 천은사에서 2년여 동안 수도생활을 하기도 했다.

세상으로부터도 가족으로부터도 외면받았던 시련은 그녀만의 해학과 몸짓으로 발전했고 그 시간은 훗날 1인극 무대 위에서 생생히 살아났다.

광복 이후 판소리와 창극 활동에 매진하던 그녀는 결국 1970년대 영광에서 정착하며 요리집 ‘옥진관’을 열었다.

마음이 넉넉해져서 였을까. 선생은 해방 후 어려운 생활을 했던 시절을 생각하며 길을 지나는 걸인, 장애인, 떠돌이 예인들을 위한 잔치를 자주 베풀었다. 그들과 신명나는 놀이를 하고 어울리며 함께 춤을 췄다.

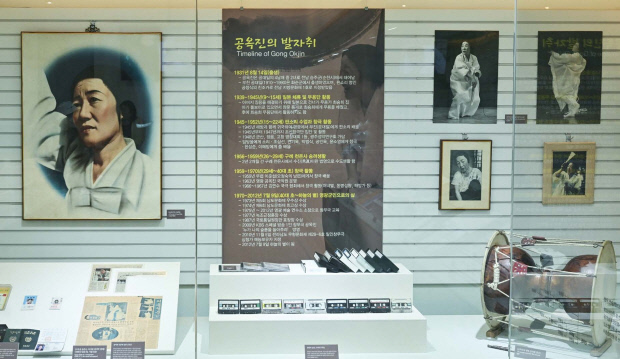

|

| 공옥진 기념관 전시실. 선생의 생애와 예술 활동을 소개하는 유품과 자료들이 전시돼 있다. /최현배 기자 |

그녀의 창무극이 본격적으로 조명받은 것은 1978년 서울 공간사랑 공연 이후다. 무대 위 심청가의 맹인잔치 장면은 단 하나의 장면만으로도 관객의 가슴을 파고들었고 공연은 연이어 매진되었다. 이후 뉴욕 카네기홀, 런던 국제예술제, 세종문화회관 등에서 수많은 공연을 이어가며 공옥진은 세계 무대에 선 최초의 민중 예술가로 떠올랐다.

1998년 뇌졸중으로 쓰러진 후 긴 공백이 있었지만 2010년 국립극장 해오름 무대에 다시 올라 마지막 공연을 펼쳤다. 1500여 명의 관객이 지켜보는 가운데 병마를 이겨내며 끝까지 무대를 지킨 선생의 모습은 전설처럼 회자되고 있다. 이 공연이 마지막 무대가 되었고 2012년 영광에서 생을 마쳤다.

안타깝게도 공옥진의 예술은 끝내 제도권 안으로 들어오지 못했다. 2010년 마지막 무대를 올린 뒤 전라남도 무형문화재로 지정되었지만 전수자는 없었다. 결국 문화재 지정은 해제되었고, 1인 창무극은 오직 기록과 영상 속에만 남게 되었다.

전수자를 찾지 못한 채 끝내 하늘의 별이 되었지만 선생의 예술은 혈맥 속에서 여전히 살아 있다. 공옥진의 조카손녀는 대한민국 대표 걸그룹 ‘투애니원’의 멤버인 공민지다. 또 다른 조카 공명규는 아르헨티나 탱고를 국내에 알린 공연예술인으로 활동 중이다. 노래와 춤, 몸으로 감정을 표현하는 DNA가 한 집안에서 대물림되고 있는 셈이다. 공민지는 언젠가 “할머니(공옥진)의 춤을 보며 나도 무대에서 자유로워지고 싶다고 생각했다”고 말하기도 했다.

|

| 공옥진 선생이 품에 지니고 다녔던 호랑이발. 호랑이 발바닥 뼈에 가죽과 발톱이 붙어 있는 호랑이발이 선생에게는 자신을 지켜주는 부적과도 같은 존재였다. /최현배 기자 |

이곳을 찾는 방문객 중엔 “우리 누나가 공 선생께 춤을 배웠다”고 말하는 이도 있고, “어릴 적 여기서 공연을 본 기억이 난다”는 에어컨 수리 기사님도 있었다. 그녀의 예술은 그렇게 사람들의 기억 속에서 여전히 살아 숨쉬고 있다.

공옥진 선생에게 무대는 삶을 올리는 자리였고, 춤은 세상과 소통하는 언어였다. ‘병신춤’에도, ‘원숭이춤’에도 해학과 연민이 뒤섞인 진심이 있었다. 영광 공옥진 기념관이 선생을 기억하는 일은 단순한 기념이 아닌, 한 시대를 품었던 예술을 다시 꺼내 들여다보는 일이자 고단했던 예인이 남긴 온기를 느끼는 일이다.

/이보람·김창원 기자 boram@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr