“계엄 절대 정당화 될수 없어…폭력성 고발하고 싶었다”

2025년 04월 02일(수) 20:07 가가

이대흠 시인 시선집 ‘동그라미’

“5·18의 신화적 해석 등 담겨”

장흥 출신…고향 문학정신 계승

“5·18의 신화적 해석 등 담겨”

장흥 출신…고향 문학정신 계승

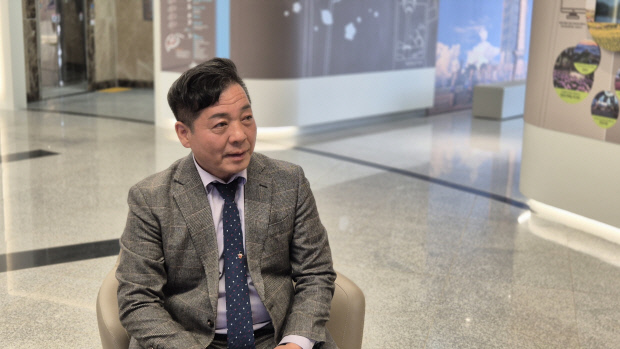

“계엄령이 선포되던 날 병원에 입원해 있었어요. 마취에서 완전히 깨어나지 못한 상태에서 잠깐 눈을 떴는데 계엄령 선포 장면이 방영되고 있었죠. 윤 대통령이 계엄을 선포하고, 이후 국회로 군인들이 침투하는 장면은 매우 비현실적으로 보였습니다. 하늘에서는 헬기가 날고, 총을 든 군인들이 유리창을 부수는 모습을 보면서, 저는 어렵지 않게 1980년 5월의 광주를 떠올렸습니다.”

이대흠 시인은 지난해 12월 3일 밤, TV에서 방영되던 장면을 잊을 수 없다. 80년 5월 광주의 상흔을 기억하고 있는 이들에게 윤 대통령의 계엄령 발표는 트라우마 그 자체였다.

이 시인은 “자국의 군대가 자국민을 죽이는 비극이 다시 재현될 수 있다는 공포가 엄습해왔다”고 했다,

최근 시선집 ‘동그라미’(문학들)를 펴낸 장흥 출신 이대흠 시인. ‘문학들 시선집 1번’으로 출간된 작품은 절판된 시집 중 주목할 만한 시집을 다시 펴내는 복간본 성격을 띈다. 시선집 ‘동그라미’는 시인의 두 번째 시집 ‘상처가 나를 살린다’와 세 번째 시집 ‘물속의 불’에서 시를 추렸다.

시선집 출간 소식을 전해온 그는 “자기만 옳다는 자가 군인들을 동원하면 어떤 일이 벌어지는지 우리는 똑똑히 알고 있다”며 “더더욱 놀라운 것은 진영논리로 무장한 채 그런 계엄 세력을 옹호하는 사람들이 상당수 있다는 것”이라고 작금의 상황에 대한 견해를 드러냈다.

그동안 시인은 남도 정서에 기반한 작품 활동을 펼쳐왔다. 유장한 가락과 맞물리는 정치한 시어는 독자들에게 읽는 맛을 선사했다.

문향(文鄕)의 고장 장흥에서 나고 자란 그에게 고(故) 이청준과 송기숙 작가를 비롯해 한승원, 이승우 작가로 이어지는 장흥문학의 저력은 크나큰 자산이다. “지난해 노벨상을 수상한 한강 작가도 태어난 곳은 광주이지만 장흥에서 호적을 올렸다”며 “그 이름자가 처음 적힌 곳은 장흥”이라는 말에서 장흥에 대한 자부심이 읽혔다.

한국 문학사에서 장흥이 차지하는 의미와 성과는 결코 가볍지 않다. 그에 따르면 기라성 같은 문인들이 배출된 것은 동서양 사상이 함께 융성했던 데서 찾을 수 있다.

“동양의 사상이랄 수 있는 것은 ‘동학’이고 서양의 사상은 ‘기독교’입니다. 알려진 대로 장흥 동학은 뿌리가 아주 깊죠. 동시에 장흥에는 100년 이상된 교회가 네 군데가 있어요. 두 줄기의 사상적 부딪힘과 융합이 이루어졌던 곳이 장흥입니다.”

1894년 동학이 일어났을 때 장흥은 최후 격전지였던 곳이기도 하다. 최후 전투지는 “‘끝까지 싸운다’는 것, ‘끝까지 가본다’는 의미를 지니고 있다”며 “그런 근성의 관점에서 보면 장흥 출신 문인들은 자신의 일에 최선을 다해 끝까지 성심을 다한다는 공통점이 있다”고 덧붙였다.

이번 작품집은 크게 두 주제를 담고 있다. 하나는 5·18의 신화적 해석이며 다른 하나는 공동체를 지탱하게 하는 노래(시)의 힘을 다뤘다.

광주 5월을 신화적으로 접근한 시는 왜곡하고 상처를 덧씌우는 것들에 대한 저항이다. 여전히 지속되고 있는 5월 폄훼세력에 대한 고발이다.

“총소리가 울렸다 그것은 폭도를 죽이는 소리/ 총소리가 울렸다 그것은 간첩을 잡는 소리”(‘나는야 혁명군 새 나라 건설의 전사-위대한 탄생 4’)

“이제 보니 간첩이라는 말은/ 적이 보내 내정을 염탐하는 자가 아니구나/ 민중들의 가슴에/ 수신기 대고 청진기 대고/ 상처를 도청하는 자로구나”(‘이제 보니-붉은 심장을 가진 나무 6’)

다른 시들에서 감지되는 것은 관습화된 폭력, 가부장적인 폭력성에 대한 천착이다. 5월을 모티브로 하고 있지만 오늘의 계엄시국으로까지 확대해 들여다보게 한다. “현대사의 상처인 5·18과 4·3이 그러하고, 히틀러의 나치가 비틀어진 애국주의의 산물임을 잊어서는 안 된다”는 말에서 ‘시인은 잠수함 속의 토끼’라는 게오르규의 발언이 오버랩됐다.

“계엄을 옹호하는 건 어떤 논리로도 정당성을 확보할 수 없습니다. 그런데 아스팔트에서 계엄 옹호를 버젓이 외치는 뉴스를 보면서 계엄은 총을 쥔 자들이 선량한 사람들을 언제든지 죽일 수 있다는 공포심을 갖게 했어요 . 이번 시집을 묶게 된 계기입니다.”

또 다른 주제의 작품들 “언어를 최소화하려 고민하고 썼던 시”는 낭만성, 서정성에 토대를 두고 있다. 이 시인의 장기인 유장한 가락, 언어 축약에서 발현되는 세련된 수사는 시의 묘미를 선사한다.

시인은 요즘 하루하루 바쁜 일상을 보내고 있다. “낮에는 직장에 다니고 밤에는 강의를 다닌다”며 “강의 요청이 많아 행복한 고민을 하고 있다”며 웃었다. “연구하고 쓰고 가르치는 일에 더욱 정진하겠다”는 말이 믿음직스럽게 다가온다.

한편 이 시인은 1994년 ‘창작과비평’으로 문단에 나왔으며 시집 ‘눈물 속에는 고래가 산다’ 등 다수의 시집을 펴냈다. 천상병시문학상을 비롯해 조태일문학상, 현대시동인상, 애지문학상 등을 수상했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

이 시인은 “자국의 군대가 자국민을 죽이는 비극이 다시 재현될 수 있다는 공포가 엄습해왔다”고 했다,

최근 시선집 ‘동그라미’(문학들)를 펴낸 장흥 출신 이대흠 시인. ‘문학들 시선집 1번’으로 출간된 작품은 절판된 시집 중 주목할 만한 시집을 다시 펴내는 복간본 성격을 띈다. 시선집 ‘동그라미’는 시인의 두 번째 시집 ‘상처가 나를 살린다’와 세 번째 시집 ‘물속의 불’에서 시를 추렸다.

문향(文鄕)의 고장 장흥에서 나고 자란 그에게 고(故) 이청준과 송기숙 작가를 비롯해 한승원, 이승우 작가로 이어지는 장흥문학의 저력은 크나큰 자산이다. “지난해 노벨상을 수상한 한강 작가도 태어난 곳은 광주이지만 장흥에서 호적을 올렸다”며 “그 이름자가 처음 적힌 곳은 장흥”이라는 말에서 장흥에 대한 자부심이 읽혔다.

한국 문학사에서 장흥이 차지하는 의미와 성과는 결코 가볍지 않다. 그에 따르면 기라성 같은 문인들이 배출된 것은 동서양 사상이 함께 융성했던 데서 찾을 수 있다.

“동양의 사상이랄 수 있는 것은 ‘동학’이고 서양의 사상은 ‘기독교’입니다. 알려진 대로 장흥 동학은 뿌리가 아주 깊죠. 동시에 장흥에는 100년 이상된 교회가 네 군데가 있어요. 두 줄기의 사상적 부딪힘과 융합이 이루어졌던 곳이 장흥입니다.”

1894년 동학이 일어났을 때 장흥은 최후 격전지였던 곳이기도 하다. 최후 전투지는 “‘끝까지 싸운다’는 것, ‘끝까지 가본다’는 의미를 지니고 있다”며 “그런 근성의 관점에서 보면 장흥 출신 문인들은 자신의 일에 최선을 다해 끝까지 성심을 다한다는 공통점이 있다”고 덧붙였다.

|

광주 5월을 신화적으로 접근한 시는 왜곡하고 상처를 덧씌우는 것들에 대한 저항이다. 여전히 지속되고 있는 5월 폄훼세력에 대한 고발이다.

“총소리가 울렸다 그것은 폭도를 죽이는 소리/ 총소리가 울렸다 그것은 간첩을 잡는 소리”(‘나는야 혁명군 새 나라 건설의 전사-위대한 탄생 4’)

“이제 보니 간첩이라는 말은/ 적이 보내 내정을 염탐하는 자가 아니구나/ 민중들의 가슴에/ 수신기 대고 청진기 대고/ 상처를 도청하는 자로구나”(‘이제 보니-붉은 심장을 가진 나무 6’)

다른 시들에서 감지되는 것은 관습화된 폭력, 가부장적인 폭력성에 대한 천착이다. 5월을 모티브로 하고 있지만 오늘의 계엄시국으로까지 확대해 들여다보게 한다. “현대사의 상처인 5·18과 4·3이 그러하고, 히틀러의 나치가 비틀어진 애국주의의 산물임을 잊어서는 안 된다”는 말에서 ‘시인은 잠수함 속의 토끼’라는 게오르규의 발언이 오버랩됐다.

“계엄을 옹호하는 건 어떤 논리로도 정당성을 확보할 수 없습니다. 그런데 아스팔트에서 계엄 옹호를 버젓이 외치는 뉴스를 보면서 계엄은 총을 쥔 자들이 선량한 사람들을 언제든지 죽일 수 있다는 공포심을 갖게 했어요 . 이번 시집을 묶게 된 계기입니다.”

또 다른 주제의 작품들 “언어를 최소화하려 고민하고 썼던 시”는 낭만성, 서정성에 토대를 두고 있다. 이 시인의 장기인 유장한 가락, 언어 축약에서 발현되는 세련된 수사는 시의 묘미를 선사한다.

시인은 요즘 하루하루 바쁜 일상을 보내고 있다. “낮에는 직장에 다니고 밤에는 강의를 다닌다”며 “강의 요청이 많아 행복한 고민을 하고 있다”며 웃었다. “연구하고 쓰고 가르치는 일에 더욱 정진하겠다”는 말이 믿음직스럽게 다가온다.

한편 이 시인은 1994년 ‘창작과비평’으로 문단에 나왔으며 시집 ‘눈물 속에는 고래가 산다’ 등 다수의 시집을 펴냈다. 천상병시문학상을 비롯해 조태일문학상, 현대시동인상, 애지문학상 등을 수상했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr