“나도 그날, 광주에 있었다”

2024년 05월 18일(토) 09:57 가가

ACC 5월 다룬 관객참여극 '나는 광주에 없었다' 리뷰

관객들 가두행진, 구호 등 외치며 '그날'의 아픔 동참

관객들 가두행진, 구호 등 외치며 '그날'의 아픔 동참

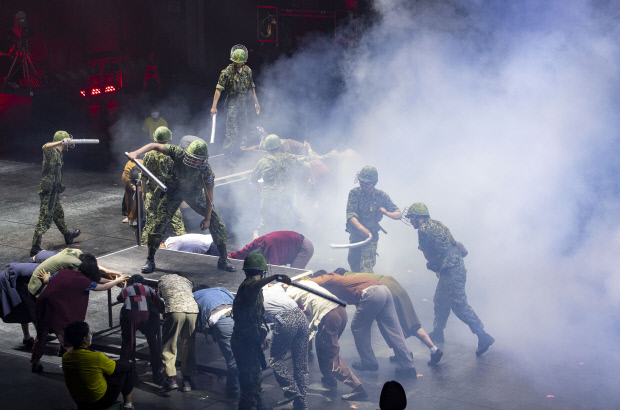

ACC가 선보인 관객참여형 연극 ‘나는 광주에 없었다’ 지난 공연 장면. 관객들과 시민군 배우들은 함께 바리케이트를 쌓고 단상을 밀며 ‘독재타도, 계엄철폐, 민주평화’ 구호를 외쳤다.

“사람이 개 끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 두 눈으로 똑똑히 보았다. 그러나 신문에는 단 한 줄도 싣지 못했다. 이에 부끄러워 붓을 놓는다.”

스크린에 광주일보의 전신인 (옛)전남매일 기자들의 사직 사유가 비쳐졌다. 기자 역할을 맡은 배우 한 명이 무대 중앙으로 나와 신군부에 저항하는 의미에서 ‘절필’을 선언한다.

바야흐로 다시 5월이다. 44년을 거스른 ‘선배 기자’의 의분을 보고 있으니 극이라도 마음이 편치 않다. 신군부가 언론을 장악해 침묵할 수밖에 없던 비참함이 고스란히 전해진다. 다만, 역사 속에서 광주는 분명 ‘승리자’다. 윤상원 열사도 생전 “오늘의 우리는 패배할 것이지만, 내일의 역사는 우리를 승리자로 만들 것”이라 말했다.

지난 15일 저녁 국립아시아문화전당(ACC)에서 펼쳐진 ‘나는 광주에 없었다’는 관객 참여극인 ‘이머씨브 씨어터(Immersive Theater)’를 표방하는 생동감 넘치는 작품이었다. 관객들은 손과 발로 바닥을 두드리면서 5월 참극을 ‘온 몸’으로 체험했고, 꽉 쥔 주먹을 치켜들며 ‘독재 타도’ 구호를 외쳤다.

이날 공연은 국립아시아문화전당과 극공작소 마방진, 아이엠컬쳐가 함께 제작했으며 고선웅(현 경기도립극단 예술감독)이 작·연출을 맡았다. 서울시극단 단장을 역임한 고선웅은 연극, 뮤지컬, 창극 등을 넘나들며 각색과 연출 경험을 쌓아 왔다. 중절모 노인 역에 박상종 배우, 목포댁 역에 황영희 배우 등이 출연.

공연 장소로 예술극장 극장1이 선택된 이유를 알 수 있었다. 오픈형 무대와 가변형 객석은 순식간에 객석과 무대 구분을 무화시켰다. 여느 공연과 달리 S석 1번, A석 2번 등 지정 좌석도 없었다. 관객들은 공연 보조 역인 조선대 재학생들의 유도에 따라 ‘관람’과 ‘참여’를 넘나들었다.

하늘에서 쏟아지는 삐라, 헬기사격을 암시하는 조명, 계엄군이 시민들을 진압하는 실제 자료사진 등은 작품의 현실감을 더했다. 대형 계엄군 모형과 최루탄, 곤봉 등이 소품으로 등장해 그날 광주의 공포스러운 분위기를 조성했다.

‘나는 광주에 없었다’는 얼마 전 같은 장소에서 미국 작가 제프 소벨이 선보였던 참여형 연극 ‘푸드’를 떠올리게 했다. 같은 공간에서 효율적으로 공연이 펼쳐졌지만 ‘푸드’에 비해 ‘나는 광주에 없었다’는 관객들이 맡아야 하는 역할이 많았고 능동적이었다.

객석 사이에 숨어있다가 ‘시민군’ 역 배우들이 단상으로 뛰쳐 나오는 점도 흥미로웠다. 물론 공연이 5월극이라 해서 침통한 분위기로 전개된 것은 아니었다. 빗방울 문양의 조명이 내리쬐면서 펼쳐진 ‘비 내리는 연설’ 대목에서는 모두가 일어나 손을 잡고 강강수월레를 출 만큼 극적이었다.

기자도 관객들과 어깨동무를 하고 대동 세상을 희원하는 짓에 동참했다. 그 시절 히트곡인 ‘빗속의 여인’이나 ‘남행열차’가 울려 퍼질 때에는 중·장년 관객들이 어깨를 들썩이기도 했다. 지역 풍물패가 울리는 사물놀이 가락이 신명을 더하며 그날의 감동을 오롯이 재현했다.

공연 말미에서는 일순 하이데거의 ‘존재와 시간’이 떠올랐다. 하이데거는 ‘있음’과 ‘없음’에 의미를 부여하는 것은 현실을 강렬하게 살아가는 ‘현존재(Da-sein)’ 뿐이라고 언급한 바 있다.

44년 전 분명 ‘나는 광주에 없었다’. 그러나 참여극을 통해 5·18의 의미를 반추하는 2시간 여 공연 끝에 오늘의 관객들은 ‘그날’, 광주에 잠시나마 현존재로서 ‘실존’할 수 있었다.

공연을 관람한 박진규 씨(65·소태동)는 “너무도 사실적인 공연을 보다 보니 5·18 당시 전남도청 앞에서 계엄군과 맞섰던 기억이 선명하게 되살아난다”며 “옆에 있던 전우는 뒤에서부터 총알이 눈을 관통할 정도로 계엄군들은 조준사격을 계속했다. 그들을 떠올리면 여전히 원망스럽고 원통했다”고 말했다.

그러면서 “나도 모르게 딸이 몰래 이번 공연을 예매했는데 공연장에 오기 전까지는 5·18 당시의 트라우마가 떠오를까 봐 걱정이 앞섰다”며 “그러나 관객들과 함께 그날 광주의 함성을 재현해 보니, 한스럽던 마음이 조금이나마 씻기는 것 같다”고 덧붙였다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

스크린에 광주일보의 전신인 (옛)전남매일 기자들의 사직 사유가 비쳐졌다. 기자 역할을 맡은 배우 한 명이 무대 중앙으로 나와 신군부에 저항하는 의미에서 ‘절필’을 선언한다.

지난 15일 저녁 국립아시아문화전당(ACC)에서 펼쳐진 ‘나는 광주에 없었다’는 관객 참여극인 ‘이머씨브 씨어터(Immersive Theater)’를 표방하는 생동감 넘치는 작품이었다. 관객들은 손과 발로 바닥을 두드리면서 5월 참극을 ‘온 몸’으로 체험했고, 꽉 쥔 주먹을 치켜들며 ‘독재 타도’ 구호를 외쳤다.

하늘에서 쏟아지는 삐라, 헬기사격을 암시하는 조명, 계엄군이 시민들을 진압하는 실제 자료사진 등은 작품의 현실감을 더했다. 대형 계엄군 모형과 최루탄, 곤봉 등이 소품으로 등장해 그날 광주의 공포스러운 분위기를 조성했다.

|

| 계엄군 역할을 맡은 배우들이 시민군 배우들을 곤봉으로 내려치며 진압하는 장면. |

객석 사이에 숨어있다가 ‘시민군’ 역 배우들이 단상으로 뛰쳐 나오는 점도 흥미로웠다. 물론 공연이 5월극이라 해서 침통한 분위기로 전개된 것은 아니었다. 빗방울 문양의 조명이 내리쬐면서 펼쳐진 ‘비 내리는 연설’ 대목에서는 모두가 일어나 손을 잡고 강강수월레를 출 만큼 극적이었다.

기자도 관객들과 어깨동무를 하고 대동 세상을 희원하는 짓에 동참했다. 그 시절 히트곡인 ‘빗속의 여인’이나 ‘남행열차’가 울려 퍼질 때에는 중·장년 관객들이 어깨를 들썩이기도 했다. 지역 풍물패가 울리는 사물놀이 가락이 신명을 더하며 그날의 감동을 오롯이 재현했다.

|

| 만세를 하며 계엄 철폐와 민주 사회를 부르짖는 시민군 역할 배우들의 모습. <국립아시아문화전당 제공> |

44년 전 분명 ‘나는 광주에 없었다’. 그러나 참여극을 통해 5·18의 의미를 반추하는 2시간 여 공연 끝에 오늘의 관객들은 ‘그날’, 광주에 잠시나마 현존재로서 ‘실존’할 수 있었다.

공연을 관람한 박진규 씨(65·소태동)는 “너무도 사실적인 공연을 보다 보니 5·18 당시 전남도청 앞에서 계엄군과 맞섰던 기억이 선명하게 되살아난다”며 “옆에 있던 전우는 뒤에서부터 총알이 눈을 관통할 정도로 계엄군들은 조준사격을 계속했다. 그들을 떠올리면 여전히 원망스럽고 원통했다”고 말했다.

그러면서 “나도 모르게 딸이 몰래 이번 공연을 예매했는데 공연장에 오기 전까지는 5·18 당시의 트라우마가 떠오를까 봐 걱정이 앞섰다”며 “그러나 관객들과 함께 그날 광주의 함성을 재현해 보니, 한스럽던 마음이 조금이나마 씻기는 것 같다”고 덧붙였다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr