[박성천 기자가 추천하는 책] 과학에서 인문학을 만나다 - 김유항·황진명 지음

2023년 10월 06일(금) 15:00 가가

챗GPT에 지식 생태계 급변해도…결국 인문학이다

10월은 노벨상의 계절이다. 전 세계는 노벨상 발표를 앞두고 스웨덴 한림원의 발표에 촉각을 곤두세운다. 올해도 지난 2일 생리의학상을 시작으로 물리학상, 화학상 등 각 분야에서 뛰어난 업적을 이룬 수상자들이 속속 발표되고 있다. 그만큼 노벨상은 세계적 권위의 상이며, 무엇보다 수상자들에게는 인류를 위해 지대한 공헌을 했다는 평가가 뒤따른다.

챗GPT의 등장으로 지식 생태계가 급격히 변화하고 있는 시대다. 기계가 지식을 생산하면서 이제 인간에게 남은 영역은 창조적인 능력이다. 이 말은 결국 인간에 집중해야 하며 인간이 답이라는 것을 의미한다. 이와 맞물려 인문학의 중요성도 확대되고 있는데 챗GPT 시대 인문학에서 답을 찾아야 한다는 논리로 다가온다.

한림원 종신회원인 김유항 박사와 인하대 황진명 명예교수가 펴낸 ‘과학에서 인문학을 만나다’는 과학자의 삶에 초점을 맞췄다. 과학자들의 생애를 근거로 “어떻게 살아야 하는가”라는 인문학적인 질문을 던진다.

부부인 저자들은 20대 미국 유학시절부터 함께 공부한 뒤 귀국 후 인하대 교수로 재직했다. 학문적 동지이자 절친이며 부부 과학도이다. 이들은 퇴직 이후에도 과학지식의 전도사를 자처하며 과학과 인문학의 통섭, 과학의 대중화에 애쓰고 있다.

저자들이 책을 쓰게 된 이유는 간단하다. 과학 지식과 아울러 과학자들의 삶과 내면, 사상까지 들여다봄으로써 인간성에 집중하고자 한다.

“과학사에 화려하게 기록되거나 반대로 과학적 성취를 이루었음에도 역사 속에 파묻힌 무명의 과학자들의 생애까지 살피고자 했다. 그리고 과학 지식을 큐레이션하여 인문학과 통섭을 하려는 것이다.”

책에는 천재 과학자의 독특한 생애가 소개돼 있다. 약국의 견습생에서 노벨 화학상 수상자가 된 앙리 무아상의 이야기는 흥미롭다. 그는 200년 동안 풀지 못한 난제에 도전해 불화수소(HF)에서 불소(F₂)를 분리해 불소 화학의 장을 열었다.

앙리 무아상은 화학 외에는 다른 공부는 못해 대학 입학 자격인 바칼로레아에 합격하지 못했다. 당시 프로이센과의 전쟁으로 파리 인근으로 피난을 떠났다. 다행히 그곳에서 바칼로레아 합격증이 필요하지 않은 2학 약학 학위 학생으로 등록하게 됐다.

그는 수년 간을 좋아하는 약학과 실험화학에 전념했다. 또한 독학으로 바칼로레아에 합격해 파리 약학대학에 입학한다. 이후 약국의 부유한 약사 딸과 결혼해 장인의 전폭적인 지원으로 목표인 불소 분리 문제에 집중한다.

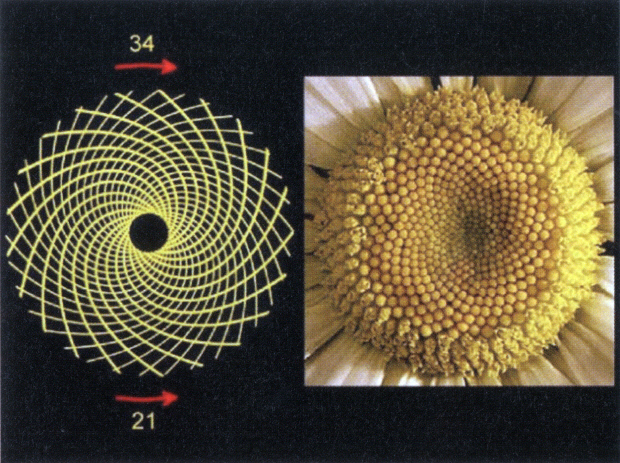

중세 유럽에서 가장 위대한 수학자를 꼽으라면 피보나치를 빼놓을 수 없다. 유럽에 십진법을 도입했으며 황금비율과 황금분할, 황금나선 등을 일반화시켰다.

그는 북아프리카 부지 항의 세관원이던 아버지 직업 때문에 아랍계 이슬람 학교에서 아라비아 수학을 배웠다. 이집트를 비롯해 시리아, 그리스 등을 여행하며 인도·아라비아 숫자 체계가 우수하다는 것을 인식했다. 그는 ‘산반서’를 통해 아라비아 숫자를 유럽에 소개한다. 그는 무게는 물론 측정, 이자, 화폐 환전 등 아라비아 숫자를 응용해 새로운 숫자 체계의 우수성을 알렸다.

지구의 무게를 잰 괴짜 천재 헨리 캐번디시(1731~1810)의 이야기도 흥미롭다. 그는 부유한 가정에서 태어났지만 평생 결혼을 하지 않고 과학 실험에 심취했다.

그는 친구 미첼이 발명한 정밀한 비틀림저울을 사용해 지구의 밀도와 질량을 계산했다. 비틀림저울 진동 주기를 토대로 큰 공과 작은 공 사이의 인력을 측정하고 이 값을 매개로 밀도와 질량을 계산한 것이다.

이밖에 책에서는 진화론의 선구자 뷔퐁 백작과 숙적 칼 폰 린네를 비롯해 근대화학의 아버지와 어머니로 일컫는 앙투안 라부아지에와 마리 안 라부아지에의 삶과 업적도 만날 수 있다.

저자들은 “과학자들의 고뇌와 열정, 윤리의식, 그리고 인간적인 면모를 보면서 “어떻게 살아야 하는가”라는 인문학적 질문을 스스로 찾는다면 저자로서 더할 나위 없는 보람일 것”이라고 말한다.

<사과나무·1만8500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

한림원 종신회원인 김유항 박사와 인하대 황진명 명예교수가 펴낸 ‘과학에서 인문학을 만나다’는 과학자의 삶에 초점을 맞췄다. 과학자들의 생애를 근거로 “어떻게 살아야 하는가”라는 인문학적인 질문을 던진다.

“과학사에 화려하게 기록되거나 반대로 과학적 성취를 이루었음에도 역사 속에 파묻힌 무명의 과학자들의 생애까지 살피고자 했다. 그리고 과학 지식을 큐레이션하여 인문학과 통섭을 하려는 것이다.”

책에는 천재 과학자의 독특한 생애가 소개돼 있다. 약국의 견습생에서 노벨 화학상 수상자가 된 앙리 무아상의 이야기는 흥미롭다. 그는 200년 동안 풀지 못한 난제에 도전해 불화수소(HF)에서 불소(F₂)를 분리해 불소 화학의 장을 열었다.

앙리 무아상은 화학 외에는 다른 공부는 못해 대학 입학 자격인 바칼로레아에 합격하지 못했다. 당시 프로이센과의 전쟁으로 파리 인근으로 피난을 떠났다. 다행히 그곳에서 바칼로레아 합격증이 필요하지 않은 2학 약학 학위 학생으로 등록하게 됐다.

그는 수년 간을 좋아하는 약학과 실험화학에 전념했다. 또한 독학으로 바칼로레아에 합격해 파리 약학대학에 입학한다. 이후 약국의 부유한 약사 딸과 결혼해 장인의 전폭적인 지원으로 목표인 불소 분리 문제에 집중한다.

|

| 중세 유럽의 수학자 피보나치는 황금나선 등을 발견했다. 사진은 두 종류의 나선이 있는 해바라기 씨 배열. |

그는 북아프리카 부지 항의 세관원이던 아버지 직업 때문에 아랍계 이슬람 학교에서 아라비아 수학을 배웠다. 이집트를 비롯해 시리아, 그리스 등을 여행하며 인도·아라비아 숫자 체계가 우수하다는 것을 인식했다. 그는 ‘산반서’를 통해 아라비아 숫자를 유럽에 소개한다. 그는 무게는 물론 측정, 이자, 화폐 환전 등 아라비아 숫자를 응용해 새로운 숫자 체계의 우수성을 알렸다.

지구의 무게를 잰 괴짜 천재 헨리 캐번디시(1731~1810)의 이야기도 흥미롭다. 그는 부유한 가정에서 태어났지만 평생 결혼을 하지 않고 과학 실험에 심취했다.

그는 친구 미첼이 발명한 정밀한 비틀림저울을 사용해 지구의 밀도와 질량을 계산했다. 비틀림저울 진동 주기를 토대로 큰 공과 작은 공 사이의 인력을 측정하고 이 값을 매개로 밀도와 질량을 계산한 것이다.

이밖에 책에서는 진화론의 선구자 뷔퐁 백작과 숙적 칼 폰 린네를 비롯해 근대화학의 아버지와 어머니로 일컫는 앙투안 라부아지에와 마리 안 라부아지에의 삶과 업적도 만날 수 있다.

저자들은 “과학자들의 고뇌와 열정, 윤리의식, 그리고 인간적인 면모를 보면서 “어떻게 살아야 하는가”라는 인문학적 질문을 스스로 찾는다면 저자로서 더할 나위 없는 보람일 것”이라고 말한다.

<사과나무·1만8500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr