[리뷰] 45년만에 펼쳐진 5월 일기장, 상흔 치유의 여정을 떠나다

2025년 05월 25일(일) 18:10 가가

문화예술단체 소리공장, 5·18 뮤지컬 '아버지의 일기장'

24일 광주 북구문화센터 공연장서 공연 성료

24일 광주 북구문화센터 공연장서 공연 성료

1980년 5월, 광주의 시민들은 군홧발 아래 짓밟힌 민주주의를 지키기 위해 거리로 나섰다. 신군부는 그들을 ‘폭도’라 불렀고, 계엄군의 총칼 앞에 무고한 생명들이 쓰러졌다. 긴 세월 진실을 향한 목소리가 이어졌고 마침내 5·18은 민주화운동으로, 희생자들은 열사로 불리게 됐다.

하지만 45년이 지난 지금도 그날의 광주는 누군가의 가슴에 여전히 진행형이다. 남겨진 이들에게 5월은 끝나지 않은 시간, 아물지 못한 상처로 남아 있다. 5·18 희생자들과 그 가족들의 이야기가 한 편의 뮤지컬이 되어 무대에 올랐다.

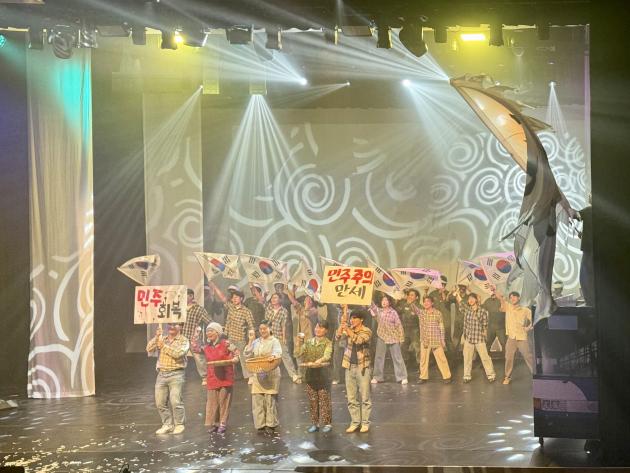

문화예술단체 소리공장은 지난 24일 광주 북구문화센터 공연장에서 뮤지컬 ‘아버지의 일기장’ 앙코르 공연을 선보였다. 조영권 감독, 이선영 연출. 이 작품은 2018년 초연 이후 리뉴얼을 거쳐 현재까지 공연을 이어오며, 지역 관객들로부터 꾸준한 호응을 받아오고 있다.

“나는 평생 애비없는 자식으로, 그리고 빨갱이 자식으로 고생만 하고 살았다고. 아빠가 살아계시다면 한번 물어보고 싶어. 우릴 정말 사랑했는지. 나는, 우리는 버림 받았어.”

작품은 5·18 당시 아버지를 잃은 한 딸의 이야기를 중심으로 전개된다. 비극 이후 상처만 남은 고향 광주를 외면하며 살아온 그녀는 45년 만에 다시 광주를 찾아 세상을 떠난 아버지의 일기장을 마주하게 된다. 유가족으로서 긴 세월 아픔을 안고 살아온 딸은 그 기록을 통해 아버지의 사랑과 진심을 비로소 이해하게 된다. 아버지와 딸, 두 인물의 서사가 교차하며 세대를 넘어 이어지는 역사적 상흔과 치유의 여정을 그려냈다.

이선영 소리공장 대표는 “저는 1979년 5월생인데, 아버지가 제가 한 살 되던 해 5·18이 발생해 돌사진도 찍지 못한 채 지하에 숨어 있었다는 이야기를 들려주셨다”며 “광주에서 나고 자라며 보고 들은 경험들을 이번 작품의 스토리에 녹여냈다”고 말했다.

이어 “5·18은 광주의 상처이자 자부심”이라며 “시간이 흐르며 젊은 세대가 이 역사를 점점 더 모르게 되는 현실이 안타까워, 젊은 세대도 공감할 수 있는 이야기와 음악으로 극을 구성하게 됐다”고 설명했다.

그의 말대로 극은 전반적으로 밝고 유쾌한 분위기로 진행된다. 평범한 가족의 일상과 배우들의 익살스러운 연기가 관객들의 웃음을 이끌어낸다. 소리공장의 창작곡으로 구성된 다채로운 넘버들도 극의 흐름을 지루하지 않게 이끈다. ‘I’m in love with you’ 같은 따뜻한 발라드부터, ‘엉뚱부자’처럼 유쾌한 곡까지 장르를 넘나드는 음악이 무대를 풍성하게 채운다. 여기에 태권무와 샌드아트 등 다양한 볼거리도 더해져 관객의 몰입도를 높인다.

특히 학생 시위대가 부르는 힙합 형식의 넘버 ‘Take Off’, ‘May be’ 등이 눈길을 끈다. 이 곡은 2018년 초연 당시에는 포함되지 않았지만, 공연을 감명 깊게 관람한 오재동 씨가 이후 배우로 합류하면서 새롭게 추가됐다. 5·18 시위에 참여한 학생 배형철 역을 맡은 그는 직접 랩 가사를 쓰며 넘버를 완성해 공연의 에너지를 더했다.

극은 유쾌한 전개 속에서도 5·18의 정신을 놓치지 않는다. 무대 위에는 1980년과 2025년 광주의 모습이 영상으로 투사되며, 과거와 현재가 오버랩된다. 관객과 함께 ‘임을 위한 행진곡’을 부르고, 주먹밥을 나눠주는 퍼포먼스도 더해져 5·18의 희생과 대동정신을 현장감 있게 전한다.

하이라이트는 ‘선혈에 보답하리라’ 장면이다. 계엄군의 총에 쓰러졌던 시민들의 영혼이 다시 일어나 노래를 부르는 장면에서 일부 관객들은 눈시울을 붉히며 5·18의 기억을 되새기기도 했다.

이 대표는 “공연을 준비하며 광주 출신 청년 배우들이 5·18 관련 자료를 직접 찾아보고 공부하면서 단순히 사건을 재현하는 것을 넘어, 그날의 인물에 진심으로 몰입해 가는 과정이 인상 깊었다”며 “앞으로도 지역 청년들과 소통하며 그들의 시선을 공연에 반영하고, 오월 정신을 미래 세대의 가치로 승화해 널리 알리는 역할을 이어가고 싶다”고 덧붙였다.

/글·사진=장혜원 기자 hey1@kwangju.co.kr

문화예술단체 소리공장은 지난 24일 광주 북구문화센터 공연장에서 뮤지컬 ‘아버지의 일기장’ 앙코르 공연을 선보였다. 조영권 감독, 이선영 연출. 이 작품은 2018년 초연 이후 리뉴얼을 거쳐 현재까지 공연을 이어오며, 지역 관객들로부터 꾸준한 호응을 받아오고 있다.

이선영 소리공장 대표는 “저는 1979년 5월생인데, 아버지가 제가 한 살 되던 해 5·18이 발생해 돌사진도 찍지 못한 채 지하에 숨어 있었다는 이야기를 들려주셨다”며 “광주에서 나고 자라며 보고 들은 경험들을 이번 작품의 스토리에 녹여냈다”고 말했다.

이어 “5·18은 광주의 상처이자 자부심”이라며 “시간이 흐르며 젊은 세대가 이 역사를 점점 더 모르게 되는 현실이 안타까워, 젊은 세대도 공감할 수 있는 이야기와 음악으로 극을 구성하게 됐다”고 설명했다.

그의 말대로 극은 전반적으로 밝고 유쾌한 분위기로 진행된다. 평범한 가족의 일상과 배우들의 익살스러운 연기가 관객들의 웃음을 이끌어낸다. 소리공장의 창작곡으로 구성된 다채로운 넘버들도 극의 흐름을 지루하지 않게 이끈다. ‘I’m in love with you’ 같은 따뜻한 발라드부터, ‘엉뚱부자’처럼 유쾌한 곡까지 장르를 넘나드는 음악이 무대를 풍성하게 채운다. 여기에 태권무와 샌드아트 등 다양한 볼거리도 더해져 관객의 몰입도를 높인다.

특히 학생 시위대가 부르는 힙합 형식의 넘버 ‘Take Off’, ‘May be’ 등이 눈길을 끈다. 이 곡은 2018년 초연 당시에는 포함되지 않았지만, 공연을 감명 깊게 관람한 오재동 씨가 이후 배우로 합류하면서 새롭게 추가됐다. 5·18 시위에 참여한 학생 배형철 역을 맡은 그는 직접 랩 가사를 쓰며 넘버를 완성해 공연의 에너지를 더했다.

극은 유쾌한 전개 속에서도 5·18의 정신을 놓치지 않는다. 무대 위에는 1980년과 2025년 광주의 모습이 영상으로 투사되며, 과거와 현재가 오버랩된다. 관객과 함께 ‘임을 위한 행진곡’을 부르고, 주먹밥을 나눠주는 퍼포먼스도 더해져 5·18의 희생과 대동정신을 현장감 있게 전한다.

하이라이트는 ‘선혈에 보답하리라’ 장면이다. 계엄군의 총에 쓰러졌던 시민들의 영혼이 다시 일어나 노래를 부르는 장면에서 일부 관객들은 눈시울을 붉히며 5·18의 기억을 되새기기도 했다.

이 대표는 “공연을 준비하며 광주 출신 청년 배우들이 5·18 관련 자료를 직접 찾아보고 공부하면서 단순히 사건을 재현하는 것을 넘어, 그날의 인물에 진심으로 몰입해 가는 과정이 인상 깊었다”며 “앞으로도 지역 청년들과 소통하며 그들의 시선을 공연에 반영하고, 오월 정신을 미래 세대의 가치로 승화해 널리 알리는 역할을 이어가고 싶다”고 덧붙였다.

/글·사진=장혜원 기자 hey1@kwangju.co.kr