진경산수화의 진면목…18세기 조선의 풍광을 담다

2024년 07월 26일(금) 00:00 가가

[박성천 기자가 추천하는 책] 조선 후기 진경산수화 박은순 지음

삼국시대부터 이어져 온 우리나라 회화는 긴 역사만큼이나 오랜 전통을 갖고 있다. 유구한 회화전통 속에서 조선 후기에 가장 많이 유행했던 회화는 실경산수화다. “현실에 존재하는 경물(景物)을 그린 산수화”가 실경산수화인데, 특히 조선 후기에 제작된 것은 ‘진경산수화’라 이른다.

조선 후기 실경산수화가 진경산수화로 불리는 데는 그만한 이유가 있다. 이전의 실경산수화와 변별되고 높이 평가 받는 이유도 한 원인이지만 “한국적인 문화와 정체성을 보여주는, 독창적이고 수준 높은 예술성을” 보여줬기 때문이다.

조선 후기 회화의 큰 특징으로 현실성, 사실성, 구체성 등을 들 수 있다. 주제와 소재, 표현상 기법에 있어 사실적인 묘사 작품에 대한 수요가 많았다. 그만큼 시각적인 사실성의 추구가 하나의 큰 줄기로 자리 잡았다는 것을 의미한다.

서민들 삶의 현장과 모습을 재현한 풍속화가 나타나기 시작한 건 18세기 초부터였다. 반면 “묵죽과 묵매, 묵포도처럼 사의성을 강조하는 사군자화(四君子畵)”는 급격히 영향력이 위축됐다.

조선 후기 회화사의 정수, 진경산수화의 진면목을 다룬 ‘조선 후기 진경산수화’는 조선 후기 문화사를 아우른다. 진경산수화의 전체상을 제시하는 것은 물론 18세기 풍광까지 살뜰히 담고 있다. 박은순 덕성여대 미술사전공 명예교수가 저자다. 덕성여대 박물관장과 뉴욕 주립대학교 연구원, 일본 동경대학교 동양문화연구소 외국인연구원 등을 역임한 저자는 ‘이렇게 아름다운 우리 그림’, ‘정선: 진경산수화를 완성한 화가’ 등 다수의 저서를 펴냈다.

진경산수화 등장은 사회적, 문화적 배경과 맞물려 있다. 18세기 이후 조선 사회는 성리학적 이념보다는 실질적인 가치와 사상이 주목을 받았다. 다시 말해 성리학적 폐해를 극복하고자하는 탈주학적 경향과 현실 중시의 “문예적 경향과 사실적 회화”에 영향을 끼쳤다. 관념산수화보다 실재하는, 경험하고 관찰이 가능한 대상인 실경을 그리는 화풍이 급속히 확산했다.

저자에 따르면 진경산수화에는 전국 명승명소들이 담겨 있다. 가장 화폭에 많이 담긴 공간은 한양과 주변의 경관이다.

“이는 18세기 초엽경 진경산수화가 한양에 세거하던 경화사족들의 주문과 후원으로 시작되었고 이후에는 궁중뿐 아니라 중인, 서민들까지도 진경산수화를 애호함으로써 가장 많은 생산과 유통이 일어났던 곳이 한양이기 때문이다.”

한양 이외에는 강원도의 금강산을 비롯해 관동팔경, 충청도 사군산수(四君山水) 등도 많이 재현됐다. 화가들은 전국 각지 경관을 그렸지만 한편으로 상징적 의미를 지닌 곳들을 재현하기도 했다.

또한 이름난 명소에서 모임과 장면을 재현한 야외아회도, 선비가 거주하거나 학문을 전수하는 공간인 유거도와 정사도, 정원이나 별장을 그린 별서도도 주요 제재였다. 아울러 국가와 관아에서 주관한 공적 행사 장면을 그린 공적 실경도, 유적지를 여행 후 기행의 성과를 담아낸 기행사경도도 진경산수화의 소재가 됐다.

책에는 진경산수화의 세 가지 유형에 대한 부분도 기술하고 있다. 천기론적 진경산수화는 경물에 대한 화가의 반응을 빠르게 전달하기 위한 방편으로 강한 필치, 물기 많은 묵법을 사용했다.

사의적(寫意的) 진경산수화는 화가의 주관적 해석과 감흥을 중시한다. 심사정을 비롯해 김윤겸, 이인성, 이윤영, 강세황, 정수영 등은 진경산수화를 그렸지만 정선과는 구별되는 화풍으로 외연을 확장했다.

서양화법을 선구적으로 활용한 사실적 진경산수화는 서양 투시도법을 수용했다. 강세황의 송도기행첩은 일점투시법, 원근법 등 서양적 요소를 활용한 결과물이다.

한편 책에는 진경산수화의 주요 작가와 대표작들이 수록돼 있어 조선 후기 회화사를 가늠하는 데 도움을 준다. <돌베개·7만9000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

조선 후기 회화의 큰 특징으로 현실성, 사실성, 구체성 등을 들 수 있다. 주제와 소재, 표현상 기법에 있어 사실적인 묘사 작품에 대한 수요가 많았다. 그만큼 시각적인 사실성의 추구가 하나의 큰 줄기로 자리 잡았다는 것을 의미한다.

|

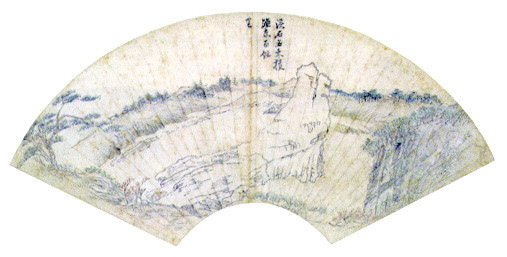

| 이윤영 ‘화적연도’ |

저자에 따르면 진경산수화에는 전국 명승명소들이 담겨 있다. 가장 화폭에 많이 담긴 공간은 한양과 주변의 경관이다.

“이는 18세기 초엽경 진경산수화가 한양에 세거하던 경화사족들의 주문과 후원으로 시작되었고 이후에는 궁중뿐 아니라 중인, 서민들까지도 진경산수화를 애호함으로써 가장 많은 생산과 유통이 일어났던 곳이 한양이기 때문이다.”

한양 이외에는 강원도의 금강산을 비롯해 관동팔경, 충청도 사군산수(四君山水) 등도 많이 재현됐다. 화가들은 전국 각지 경관을 그렸지만 한편으로 상징적 의미를 지닌 곳들을 재현하기도 했다.

또한 이름난 명소에서 모임과 장면을 재현한 야외아회도, 선비가 거주하거나 학문을 전수하는 공간인 유거도와 정사도, 정원이나 별장을 그린 별서도도 주요 제재였다. 아울러 국가와 관아에서 주관한 공적 행사 장면을 그린 공적 실경도, 유적지를 여행 후 기행의 성과를 담아낸 기행사경도도 진경산수화의 소재가 됐다.

|

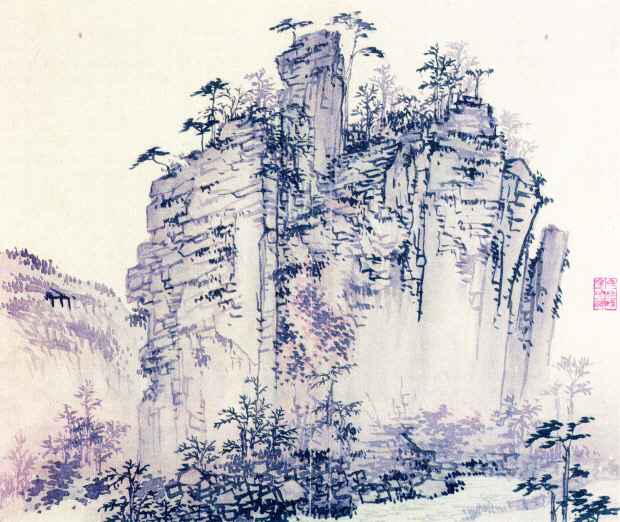

| 조선 후기에는 관념산수화보다 실재하는 실경을 그리는 진경산수화가 확산됐다. 김홍도 작 ‘사인암도’. |

사의적(寫意的) 진경산수화는 화가의 주관적 해석과 감흥을 중시한다. 심사정을 비롯해 김윤겸, 이인성, 이윤영, 강세황, 정수영 등은 진경산수화를 그렸지만 정선과는 구별되는 화풍으로 외연을 확장했다.

서양화법을 선구적으로 활용한 사실적 진경산수화는 서양 투시도법을 수용했다. 강세황의 송도기행첩은 일점투시법, 원근법 등 서양적 요소를 활용한 결과물이다.

한편 책에는 진경산수화의 주요 작가와 대표작들이 수록돼 있어 조선 후기 회화사를 가늠하는 데 도움을 준다. <돌베개·7만9000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr