이정기 작가 “오늘을 사는 우리의 모습은 미래의 유산이 된다”

2023년 05월 22일(월) 19:45 가가

광주신세계미술제 수상작가…31일까지 ‘미필적 고의’전

가족 모티브 ‘부재’·‘위기의 가능성’ 해석…회화·조각·설치 작품

가족 모티브 ‘부재’·‘위기의 가능성’ 해석…회화·조각·설치 작품

그는 “우리들의 모든 것은 미래에 유물로 남는다”고 말했다. 그러면서 “미래의 모습을 현재의 시점에서 바라보고 싶었다”고도 했다.

당연하다고 생각했던 것들을 누군가에게 들었을 때, 그것이 환기하는 것은 간단치 않다. ‘보잘 것 없어 보이는 삶도 미래의 어느 시점에 유물이 될 수 있다’는 작가의 얘기는 허투루 들을 수 없는 명징한 정의였다.

그렇다. 우리는 너무도 쉽게 오늘 우리의 삶을 시간 속에 흘려보낸다. 그 흘려보낸 삶이 미래의 어느 시점에 유물이 된다면? 그리고 유물이 이후 세대들에게 박제화된 기록이나 골동품이 아닌 현실의 자장에 영향을 미치는 ‘생생한 거울’이 된다면?

이정기 작가의 작품은 유물의 의미와 오늘의 시간이 ‘미래적 현재시점’으로 치환되는 경이로움을 말하고 있다. 향후 50년, 100년 이후의 상황을 가정해 현재 앞에 재현한 작품은 “살아있는 유물”로 다가온다.

광주신세계미술제 수상작가인 이정기 작가의 초대전이 열리고 있는 광주신세계백화점 1층 신세계길러리(31일까지). 전시장에서는 회화를 비롯해 조각, 설치 등 다양한 매체와 기법을 활용한 작품들을 만날 수 있다.

초대전 주제인 ‘미필적 고의’는 법률적 용어를 차용했다. 사전적 의미는 ‘범죄 사실의 발생을 의도하지 않았지만, 자신의 행위가 범죄 결과의 발생 가능성이 있음을 알면서도 그 행위를 하는 의식’을 뜻한다.

이 작가의 작품 주제와 연계하면 “싫든 좋든 우리의 모든 것이 미래에 유산으로 남게 된다”는 의미로 수렴됐다. 오늘의 삶이 미래의 유산이 될 거라 생각하고 살지 않지만 어느 시점에 유산이 될 수 있다는 것은 현재에 대한 ‘자기검열’을 넌지시 촉구하는 것일 수도 있겠다.

“최근 몇 년 동안 우울한 감정 상태로 인해 심리적 혼란에 빠져 있었습니다. 무기력이라고 해야 할까, 삶의 무력감이 들었어요. 왠지 모를 불안감도 문득문득 엄습해왔었죠. ‘병원에 가보야 하는 것 아닌가?’하는 자문을 했던 적도 있었어요.”

이번 작품의 주제와 관련한 질문에, 의외의 답이 돌아왔다. 현실에 민감하게 반응하는 예술가의 기질이라고 치부하기에는 이후의 답이 심오하면서도 ‘논리적’이었다. 한 눈 팔지 않고 묵묵히 작업에 진심인 그를 잘 아는 터라, 전시장에서 풀어놓는 말들은 묵직했고 깊은 사유를 요했다.

그는 “영화 속 허구의 이야기라 생각했던 바이러스의 대유행이 우리에게 혼란과 공포를 심어준 측면이 다분히 있다”면서도 “신냉전적 상황인 러이아와 우크라이나의 전쟁은 또다른 차원의 위기를 촉발하고 있다”고 덧붙였다.

그럴 만도 했다. 작가는 예전 어르신들과 같은 보릿고개 세대도 아니고 콩나물교실의 치열한 경쟁의 삶을 살아야했던 베이비붐 세대도 아니다. 그 후세대이지만 본능적으로(예술가 특유의 감각일 것 같다) 작금을 위기의 상황으로 감지하고 있는 듯했다.

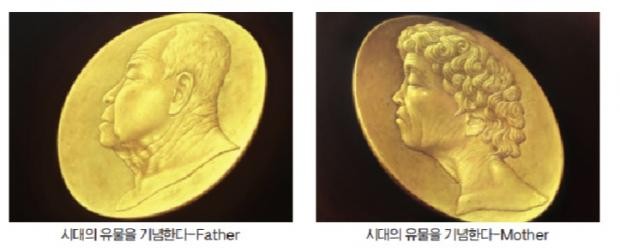

“이번 전시에서 기존 ‘유물’ 작업의 연장선에 있으면서도 ‘부재’, ‘위기의 가능성’ 등을 일상적 경험과 해석을 통해 보여주고 싶었습니다. 이전 작품(시대의 유물: 기록)에서도 가족의 모습이 많이 등장했는데 이번에도 가족을 모티브로 끌어왔어요.”

가족은 가장 편하지만 한편으로 어려운 관계 가운데 하나다. 특히 부모의 삶을 오늘의 시대에 확장하고 초점화하는 것은 ‘거리’라는 가변적 요인 때문에 자칫 주관적으로 흐를 수 있다. 그도 그 사실을 잘 알고 있었다. 작가는 “33년생, 37년생이신 부모님 삶이 우리 근현대사와 맞닿아 있다”는 말로, 개인적 서사를 넘은 거대담론의 보편성과 연계된다는 의미로 설명했다.

“‘부재’라는 주제는 죽음과 이별에 대한 슬픔이 담고 있는 상실감을 뜻합니다. 이 세상에 존재하지 않는 큰아들(작가의 형)의 빈자리를 문득문득 의식하는 부모님의 애절한 뒷모습에 어떠한 위로의 말도 건넬 수 없었던 애닯은 심경을 표현했지요.”

듣기로 아버지의 형제들 가운데 몇 분은 6·25때 희생을 당하기도 했다. “자식의 입장에서 부모님을 보는 심정”을 온전히 이해한다는 것은 어불성설일 게다.

작가는 “부모님 세대의 역사적 사연과 우리 세대, 그리고 미래로 이어지는 세대 간에 공감하기 어려운 부분이 존재한다”고 전제하면서도 “어느 가족이나 갖고 있을 수 있는 사적인 영역과 역사적인 흐름, 가치를 통해 ‘유물’의 의미를 큰 시각으로 바라봤으면 한다”고 언급했다.

그가 역사적으로 박제화된 영웅이 아닌 부모님을 ‘유물’로 치환한 의도를 이해할 수 있을 것 같았다. 과거 특정 권력자의 상징이나 보물과 같은 물질은 이곳에서는 아무런 희미를 획득하지 못한다. 어쩌면 작가의 의도는 언제가 ‘유물’이 될지도 모를 오늘의 우리 자신을 돌아보게 하는 것일지 모른다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

당연하다고 생각했던 것들을 누군가에게 들었을 때, 그것이 환기하는 것은 간단치 않다. ‘보잘 것 없어 보이는 삶도 미래의 어느 시점에 유물이 될 수 있다’는 작가의 얘기는 허투루 들을 수 없는 명징한 정의였다.

이정기 작가의 작품은 유물의 의미와 오늘의 시간이 ‘미래적 현재시점’으로 치환되는 경이로움을 말하고 있다. 향후 50년, 100년 이후의 상황을 가정해 현재 앞에 재현한 작품은 “살아있는 유물”로 다가온다.

이 작가의 작품 주제와 연계하면 “싫든 좋든 우리의 모든 것이 미래에 유산으로 남게 된다”는 의미로 수렴됐다. 오늘의 삶이 미래의 유산이 될 거라 생각하고 살지 않지만 어느 시점에 유산이 될 수 있다는 것은 현재에 대한 ‘자기검열’을 넌지시 촉구하는 것일 수도 있겠다.

“최근 몇 년 동안 우울한 감정 상태로 인해 심리적 혼란에 빠져 있었습니다. 무기력이라고 해야 할까, 삶의 무력감이 들었어요. 왠지 모를 불안감도 문득문득 엄습해왔었죠. ‘병원에 가보야 하는 것 아닌가?’하는 자문을 했던 적도 있었어요.”

이번 작품의 주제와 관련한 질문에, 의외의 답이 돌아왔다. 현실에 민감하게 반응하는 예술가의 기질이라고 치부하기에는 이후의 답이 심오하면서도 ‘논리적’이었다. 한 눈 팔지 않고 묵묵히 작업에 진심인 그를 잘 아는 터라, 전시장에서 풀어놓는 말들은 묵직했고 깊은 사유를 요했다.

그는 “영화 속 허구의 이야기라 생각했던 바이러스의 대유행이 우리에게 혼란과 공포를 심어준 측면이 다분히 있다”면서도 “신냉전적 상황인 러이아와 우크라이나의 전쟁은 또다른 차원의 위기를 촉발하고 있다”고 덧붙였다.

그럴 만도 했다. 작가는 예전 어르신들과 같은 보릿고개 세대도 아니고 콩나물교실의 치열한 경쟁의 삶을 살아야했던 베이비붐 세대도 아니다. 그 후세대이지만 본능적으로(예술가 특유의 감각일 것 같다) 작금을 위기의 상황으로 감지하고 있는 듯했다.

“이번 전시에서 기존 ‘유물’ 작업의 연장선에 있으면서도 ‘부재’, ‘위기의 가능성’ 등을 일상적 경험과 해석을 통해 보여주고 싶었습니다. 이전 작품(시대의 유물: 기록)에서도 가족의 모습이 많이 등장했는데 이번에도 가족을 모티브로 끌어왔어요.”

|

| 시대의 유물을 기념한다-Father |

“‘부재’라는 주제는 죽음과 이별에 대한 슬픔이 담고 있는 상실감을 뜻합니다. 이 세상에 존재하지 않는 큰아들(작가의 형)의 빈자리를 문득문득 의식하는 부모님의 애절한 뒷모습에 어떠한 위로의 말도 건넬 수 없었던 애닯은 심경을 표현했지요.”

듣기로 아버지의 형제들 가운데 몇 분은 6·25때 희생을 당하기도 했다. “자식의 입장에서 부모님을 보는 심정”을 온전히 이해한다는 것은 어불성설일 게다.

작가는 “부모님 세대의 역사적 사연과 우리 세대, 그리고 미래로 이어지는 세대 간에 공감하기 어려운 부분이 존재한다”고 전제하면서도 “어느 가족이나 갖고 있을 수 있는 사적인 영역과 역사적인 흐름, 가치를 통해 ‘유물’의 의미를 큰 시각으로 바라봤으면 한다”고 언급했다.

그가 역사적으로 박제화된 영웅이 아닌 부모님을 ‘유물’로 치환한 의도를 이해할 수 있을 것 같았다. 과거 특정 권력자의 상징이나 보물과 같은 물질은 이곳에서는 아무런 희미를 획득하지 못한다. 어쩌면 작가의 의도는 언제가 ‘유물’이 될지도 모를 오늘의 우리 자신을 돌아보게 하는 것일지 모른다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr