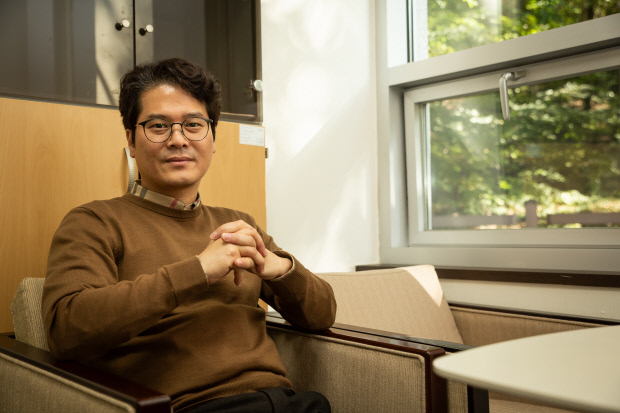

담양 출신 손택수 시인 “‘사회적 그늘’을 보는 슬픈 시선 담았죠”

2022년 11월 15일(화) 20:25 가가

담양출신 손택수 시인 신작 시집

‘어떤 슬픔은 함께 할 수 없다’ 출간

고향 그리움·인생 성찰 등 형상화

‘어떤 슬픔은 함께 할 수 없다’ 출간

고향 그리움·인생 성찰 등 형상화

‘시참’(詩讖)이라는 말이 있다. 사전적 의미는 “특별한 생각 없이 지은 시가 신기하게도 뒷일과 꼭 맞는 것”을 일컫는다. 시를 쓰는 시인들은 더러 예언자 같다. 자신이 쓴 시가 얼마 후 시간이 지나 현실에서 유사한 경우가 일어나기도 한다.

비단 시뿐이랴. 살다보면 더러 그런 일이 있다. 무슨 말을 했는데 얼마 후 그 일이 놀랍게도 현실과 일치하는 경우가 있다. 말에는, 언어에 힘이 있다는 것은 그런 예를 두고 이른다.

담양 출신 손택수 시인이 신작 시집을 펴냈다. 시집의 제목이 눈길을 잡아끈다. ‘어떤 슬픔은 함께 할 수 없다’라는 제목은 독자들에게 ‘슬픔’의 본질과 의미를 묻게 한다.

“시집을 받아들자 마자 이태원 참사가 일어났어요. 충분한 애도 없이 망각의 시절을 걸어온 참혹한 결과만 같아 마음이 더 무겁습니다. ‘시참’ 같은 게 느껴져서 한동안 시를 쓰는 게 힘들 것 같아요.”

시인의 첫마디였다. 출판사에 원고를 넘기고 편집이 완료된 시집을 받아들자 마자 이태원 참사가 발발했으니 그럴 만도 했다. 이런 경우를 ‘시참’이라 해도 틀린 말은 아닐 것이다.

그러면서 시인은 말했다. “‘어떤 슬픔은 함께 할 수 없다’는 것은 세계에 대한 슬픔의 아이러니를 표현한 것”이라고. “혹여 그걸 곧이곧대로 읽지 않을까 은근히 걱정이 되기도 했는데 사실은 반어적인 충격 효과를 고려한 것”이라고 덧붙였다.

지난 1998년 한국일보 신춘문예로 등단한 시인은 지금까지 ‘호랑이 발자국’, ‘목련 전차’, ‘나무의 수사학’, ‘떠도는 먼지들이 빛난다’ 등과 같은 작품집을 펴냈다. 시집을 발간할 때마다 성실한 문학 여정에 대한 문단의 상찬이 있었다. 현재는 경기도 화성시에 있는 홍사용문학관 관장으로 있다. 또한 여러 편의 시들이 국어교과서에 실리고 수능 모의고사에 출제되는 등 작품성과 일상성을 인정받고 있다.

기자는 그의 시에서 늘 시의 진정성을 보곤 했다. 삶의 그늘진 곳이나 주목을 받지 못한 이들의 삶까지도 따스하게 껴안는 작품은 오랜 여운을 주었다. 그러면서도 그의 시는 신파조로 흐르지 않았다. 탄탄한 시적 구성과 깊은 울림과 수사와 이미지로 독자들에게 잔잔한 감동을 주었다.

이번 시에서도 그는 “도무지 시가 될 것 같지 않은 난처한 국면들, 관계들, 느낌들, 제 공식적 이력에서 지워진 삶의 편린들을 점묘하듯 써내려갔다”며 “구성을 하면서도 또렷한 의미나 주제의 줄기를 따라가기보단 분위기의 흐름을 따라갔다”고 말했다.

시인은 시를 쓸 때 가장 주안점을 두는 부분이 ‘사회적 그늘’이 개인의 경험적 측면과 얼마나 육화 되었는가를 숙고한다.

“용산참사 현장을 따라다니면서 시집 ‘나무의 수사학’을 냈습니다. 세월호 참사를 지켜보면서 청소년 시집 ‘나의 첫소년’을 냈어요. 세월호 참사는 개인적인 비극들과도 겹쳐지면서 더 힘들었던 것 같아요. 이번 시집에 실린 ‘바다 무덤’ 같은 시가 그 때 쓴 작품입니다. 이 시를 퇴고하는 동안 사회적 그늘이 제 개인의 경험단위에서 육화되었는가를 끊임없이 물었습니다. 당위적 가치를 추구하다 자칫 위선이 발동하면 안 되니까요.”

이번 시집에 유독 ‘슬픔’이나 ‘눈물’ 같은 시어들이 많이 있는 것은 그런 연유다. 시인은 그것을 ‘하나의 현상’일 수도 있겠다고도 했다.

그렇다고 시인은 ‘슬픔’과 ‘눈물’에만 집착하는 것은 아니다. 자신에 대한 성찰, 인생의 희로애락을 한 편의 시로도 노래한다.

“나란 늘 엇결 같은 것인가/ 엇결의 불일치로 결과부좌를 튼 것이 나인가/ 조금씩은 늘 허전하고. 부끄럽고, 불만스러웠으나 조금씩은 어긋나 있는 생을 자전축처럼 붙들고 회전하면서…”(‘완전한 생’ 부분에서)

시인은 고향인 담양을 떠나 한때는 영남에서도 살았다. 그리고 현재는 수도권에서도 거주한다. 그러다 보니 어린 시절 떠났던 고향에 대한 그리움이 있다. 그는 그 그리움을 이렇게 표현한다.

“영산강 물 냄새가 그리워 세숫대야에 코를 대고 스포이드처럼 빨아 마셔본 적이 있어요. 코가 메워오면 마치 고향 냇가에서 무자맥질을 치고 있는 것 같았거든요. 지독한 향수병이죠. 요즘은 도둑귀향이라도 하듯이 찾아가서 읍내 모텔방에 들어가 수돗물 냄새를 맡아보기도 한답니다. 고향도 너무 변했으니까요. 고향에 와도 내국 디아스포라 같은 쓸쓸함이 가시질 않는 거죠. 그러니까 영원히 회귀 중인 코끝의 그 매운 ‘감각’ 속으로 회귀하는 겁니다.”

향후 계획을 물었더니 문학관의 아카이브를 꾸준히 실행하고 싶다는 답이 돌아온다. 사실 새로움이란 것이 가치있는 타자가 되기 위해선 사회적 기억 속에 보존된 옛것과의 새로운 관계를 맺을 때 가능하기 때문일 것이다. 그러면서 그는 “고향에서도 그런 일들이 이루어졌으면 한다”는 바람을 피력했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

담양 출신 손택수 시인이 신작 시집을 펴냈다. 시집의 제목이 눈길을 잡아끈다. ‘어떤 슬픔은 함께 할 수 없다’라는 제목은 독자들에게 ‘슬픔’의 본질과 의미를 묻게 한다.

“시집을 받아들자 마자 이태원 참사가 일어났어요. 충분한 애도 없이 망각의 시절을 걸어온 참혹한 결과만 같아 마음이 더 무겁습니다. ‘시참’ 같은 게 느껴져서 한동안 시를 쓰는 게 힘들 것 같아요.”

지난 1998년 한국일보 신춘문예로 등단한 시인은 지금까지 ‘호랑이 발자국’, ‘목련 전차’, ‘나무의 수사학’, ‘떠도는 먼지들이 빛난다’ 등과 같은 작품집을 펴냈다. 시집을 발간할 때마다 성실한 문학 여정에 대한 문단의 상찬이 있었다. 현재는 경기도 화성시에 있는 홍사용문학관 관장으로 있다. 또한 여러 편의 시들이 국어교과서에 실리고 수능 모의고사에 출제되는 등 작품성과 일상성을 인정받고 있다.

기자는 그의 시에서 늘 시의 진정성을 보곤 했다. 삶의 그늘진 곳이나 주목을 받지 못한 이들의 삶까지도 따스하게 껴안는 작품은 오랜 여운을 주었다. 그러면서도 그의 시는 신파조로 흐르지 않았다. 탄탄한 시적 구성과 깊은 울림과 수사와 이미지로 독자들에게 잔잔한 감동을 주었다.

이번 시에서도 그는 “도무지 시가 될 것 같지 않은 난처한 국면들, 관계들, 느낌들, 제 공식적 이력에서 지워진 삶의 편린들을 점묘하듯 써내려갔다”며 “구성을 하면서도 또렷한 의미나 주제의 줄기를 따라가기보단 분위기의 흐름을 따라갔다”고 말했다.

시인은 시를 쓸 때 가장 주안점을 두는 부분이 ‘사회적 그늘’이 개인의 경험적 측면과 얼마나 육화 되었는가를 숙고한다.

“용산참사 현장을 따라다니면서 시집 ‘나무의 수사학’을 냈습니다. 세월호 참사를 지켜보면서 청소년 시집 ‘나의 첫소년’을 냈어요. 세월호 참사는 개인적인 비극들과도 겹쳐지면서 더 힘들었던 것 같아요. 이번 시집에 실린 ‘바다 무덤’ 같은 시가 그 때 쓴 작품입니다. 이 시를 퇴고하는 동안 사회적 그늘이 제 개인의 경험단위에서 육화되었는가를 끊임없이 물었습니다. 당위적 가치를 추구하다 자칫 위선이 발동하면 안 되니까요.”

이번 시집에 유독 ‘슬픔’이나 ‘눈물’ 같은 시어들이 많이 있는 것은 그런 연유다. 시인은 그것을 ‘하나의 현상’일 수도 있겠다고도 했다.

그렇다고 시인은 ‘슬픔’과 ‘눈물’에만 집착하는 것은 아니다. 자신에 대한 성찰, 인생의 희로애락을 한 편의 시로도 노래한다.

“나란 늘 엇결 같은 것인가/ 엇결의 불일치로 결과부좌를 튼 것이 나인가/ 조금씩은 늘 허전하고. 부끄럽고, 불만스러웠으나 조금씩은 어긋나 있는 생을 자전축처럼 붙들고 회전하면서…”(‘완전한 생’ 부분에서)

|

| <손택수 시인 제공> |

“영산강 물 냄새가 그리워 세숫대야에 코를 대고 스포이드처럼 빨아 마셔본 적이 있어요. 코가 메워오면 마치 고향 냇가에서 무자맥질을 치고 있는 것 같았거든요. 지독한 향수병이죠. 요즘은 도둑귀향이라도 하듯이 찾아가서 읍내 모텔방에 들어가 수돗물 냄새를 맡아보기도 한답니다. 고향도 너무 변했으니까요. 고향에 와도 내국 디아스포라 같은 쓸쓸함이 가시질 않는 거죠. 그러니까 영원히 회귀 중인 코끝의 그 매운 ‘감각’ 속으로 회귀하는 겁니다.”

향후 계획을 물었더니 문학관의 아카이브를 꾸준히 실행하고 싶다는 답이 돌아온다. 사실 새로움이란 것이 가치있는 타자가 되기 위해선 사회적 기억 속에 보존된 옛것과의 새로운 관계를 맺을 때 가능하기 때문일 것이다. 그러면서 그는 “고향에서도 그런 일들이 이루어졌으면 한다”는 바람을 피력했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr