남원출신 조선 문인 장경세 ‘국역 사촌집’ 발간

2022년 11월 14일(월) 19:25 가가

조선대 고전번역연구회, 우리말 첫 번역…한문학사 유익한 성과

“굴뚝을 굽게 하고 섶을 옮겨놓으라고 한 사람에게는 전혀 은택(恩澤)이 없고, 또 머리를 그을리고 이마를 데인 사람은 도리어 상객(上客)으로 삼았네. 아득히 먼 구천에서 죽은 자는 말이 없고, 사적이 까마득히 매몰되었으니 후세에 어떻게 기술하겠는가.”

임진왜란이 끝난 지 9년이 지난 때, 한 선비가 산중 서재에서 홀로 책을 읽다 깜빡 잠에 들었다. 왜군이 조선을 다시 침략한 1597년 음력 8월, 남원성 전투에서 조방장(助防將)을 맡아 순절한 친구 김경로가 꿈속에 나타나 원통함을 호소했다.

선비는 꿈에서 깬 후 눈물을 흘리면서 그의 충절을 기리고 원혼을 달래는 ‘김 장군을 꿈에 만난 일을 기록한 글’(夢金將軍記)을 썼다. 조선 선조·광해군 대에 남원을 중심으로 활동한 사촌(沙村) 장경세(1547~1615) 선생의 이야기다.

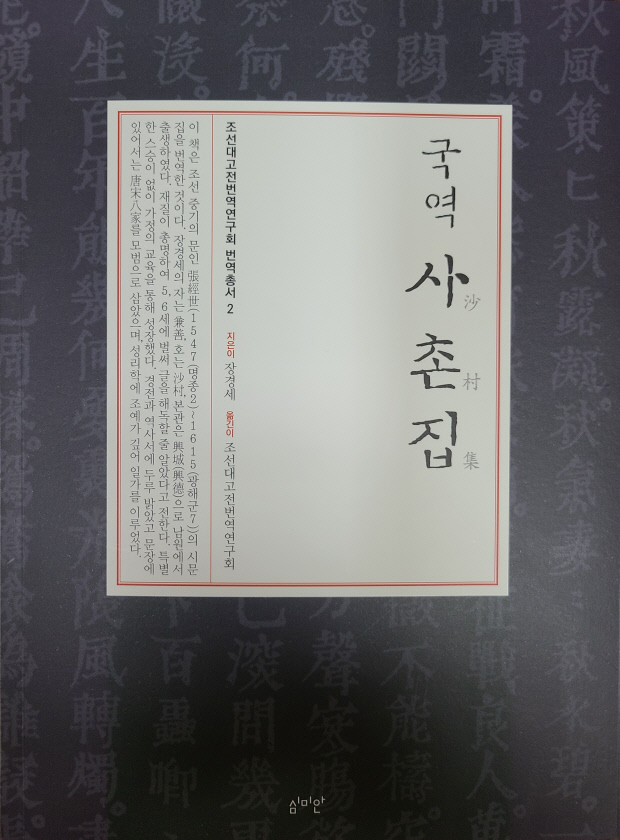

조선 중기 문인 사촌 장경세의 삶과 문학세계를 살펴볼 수 있는 시문집이 우리말로 첫 번역됐다. 조선대 고전번역연구회는 최근 ‘국역 사촌집(沙村集)’(심미안 간)을 펴냈다. 광주 출신 고려 문신 탁광무의 시문을 번역한 ‘국역 경렴정집(景濂亭集)’에 이은 두 번째 번역총서이다.

‘사촌집’에는 광해군의 난정(亂政)을 보고 비분강개해 지은 87수의 ‘유선사’(遊仙詞)와 퇴계 이황의 ‘도산육곡’을 본 따 지은 한글가사(歌詞) ‘강호연군가’(江湖戀君歌)를 비롯해 110여편의 시와 기(記), 서(書), 설(說), 서(序), 행장(行狀), 제문(祭文) 등 다양한 글이 실려 있다. 사촌은 전라도 도사·금구 현령 등을 역임했으며, 임진왜란 당시 남원부사와 협력해 군량미 비축과 군정 확보에 전력을 다했다.

이후 광해군의 실정에 환멸을 느껴 벼슬길을 버리고 남원 주포촌에 은거하며 제호(霽湖) 양경우 등 후학을 양성하고 어우(於于) 유몽인 등 여러 문사들과 교유했다. 사촌이 남긴 글을 모은 ‘사촌장선생문집’은 7세손(장윤)에 의해 사후 200여년 후인 1824년에 목활자본(4권2책)으로 간행됐다. 조선대 고전번역연구회 역자들은 서울대 규장각한국학연구원에 소장돼 있는 시문집 초간본을 저본(底本)으로 해 우리말로 번역했다.

조선대 고전번역연구회 김순석 박사는 해제 ‘강호에서 충군애민하며 유유자적한 유선(儒仙), 장경세’를 통해 “본 번역서를 통해 연구자들이 저자의 시문에 더욱 관심을 기울여 분석하고 연구한다면 우리 한문학사에 유익한 성과가 있을 것”이라며 “지금까지 단편적으로만 알려진 사촌 장경세의 문학이 널리 알려지는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

선비는 꿈에서 깬 후 눈물을 흘리면서 그의 충절을 기리고 원혼을 달래는 ‘김 장군을 꿈에 만난 일을 기록한 글’(夢金將軍記)을 썼다. 조선 선조·광해군 대에 남원을 중심으로 활동한 사촌(沙村) 장경세(1547~1615) 선생의 이야기다.

이후 광해군의 실정에 환멸을 느껴 벼슬길을 버리고 남원 주포촌에 은거하며 제호(霽湖) 양경우 등 후학을 양성하고 어우(於于) 유몽인 등 여러 문사들과 교유했다. 사촌이 남긴 글을 모은 ‘사촌장선생문집’은 7세손(장윤)에 의해 사후 200여년 후인 1824년에 목활자본(4권2책)으로 간행됐다. 조선대 고전번역연구회 역자들은 서울대 규장각한국학연구원에 소장돼 있는 시문집 초간본을 저본(底本)으로 해 우리말로 번역했다.

조선대 고전번역연구회 김순석 박사는 해제 ‘강호에서 충군애민하며 유유자적한 유선(儒仙), 장경세’를 통해 “본 번역서를 통해 연구자들이 저자의 시문에 더욱 관심을 기울여 분석하고 연구한다면 우리 한문학사에 유익한 성과가 있을 것”이라며 “지금까지 단편적으로만 알려진 사촌 장경세의 문학이 널리 알려지는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr