지리산 굽이굽이 하동 가는 길 …‘토지’ 낳은 창작의 산실

2020년 06월 22일(월) 00:00 가가

(2) 하동 박경리 문학관

통영 출신 박경리, 하동 배경 소설 1969년 집필해 탈고까지 25년

구한말~일제 강점기 민족 고난사, 한국 문학 대표 작품 자리매김

최참판댁 앞 토지마을 풍경 압권...수십 여동 초가, 조선시대로 초대

문학관엔 육필원고·안경 등 유품...방문객들 ‘꼭 들러야 할 명소’로

통영 출신 박경리, 하동 배경 소설 1969년 집필해 탈고까지 25년

구한말~일제 강점기 민족 고난사, 한국 문학 대표 작품 자리매김

최참판댁 앞 토지마을 풍경 압권...수십 여동 초가, 조선시대로 초대

문학관엔 육필원고·안경 등 유품...방문객들 ‘꼭 들러야 할 명소’로

“…… 나는 표면상으로 소설을 썼다. 이 책은 소설 이외 아무것도 아니다. 한 인간이 하고많은 분노에 몸을 태우다가 스러지는 순간순간의 잔해(殘骸)다. 잿더미다. 독자는 이 소설에서 울부짖음도 통곡도 들을 수 없을 것이다. 소설일 따름, 허구일 뿐이라는 얘기다. 진실은 참으로 멀고 먼 곳에 있었으며 언어는 덧없는 허상이었을 뿐이라는 얘기다. 마찬가지로 진실은 내 심장 속 깊은 곳에 유폐되어 영원히 침묵한다는 얘기도 되겠다.” (1973년 6월 3일 밤 자서 ‘토지’, 1973, 문학사상사)

박경리 작가(1926~2008)는 소설 ‘토지’에 대해 그렇게 말했다. “소설이며 허구”라고. 문학개론의 첫 장에서 우리는 늘 소설은 허구의 산물이라고 배우지 않았던가. 허구란 무수히 많은 이야기와 복선이 깔린 진실의 덩어리다. 소설은 어떤 정답을 찾는 것이 아니라, 진실을 발견하기 위해 끊임없이 이야기를 만들어나가는 과정 그 이상 이하도 아니다. 단지 거짓처럼 보이는 진실을 향해, 그 너머의 진실 한 자락을 찾기 위해 나아가는 가혹한 여정인 것이다.

경남 하동은 대하소설 ‘토지’의 무대다. 그러나 그곳은 박경리의 고향은 아니다. 알려진 대로 박경리의 고향은 한려수도 통영이다. 또한 작가는 소설의 대부분을 강원도 원주에서 집필했다. 태어난 곳은 통영이지만, 하동이 배경인 ‘토지’를 강원도 원주에서 쓴 셈이다.

그뿐인가. 작가는 진주에서 학교(진주여고)를 다녔고 한동안 서울에서도 거주했다. 이처럼 박경리에게 생래적 고향과 생활공간, 소설적 공간은 각기 다르다. 삶은 현실의 공간인데 비해 창작의 영역은 다분히 상상의 공간이기 때문일 것이다.

경남 하동을 향해 달리면서 박경리의 삶과 치열한 글쓰기가 뇌리를 떠나지 않는다. 작가는 자신의 글 쓰기에 대해 이렇게 말했다. “배수(背水)의 진을 치듯이” 글을 썼다고 말이다. 무서운 고백이며 소름이 돋는 말이다.

아마도 ‘토지=박경리’가 하나의 고유 브랜드가 된 것은 치열한 작가 정신 때문일 것이다. ‘토지’는 박경리의 대표 작품을 넘어 한국 문학을 대표하는 의미로도 수렴된다. 지난 세기 한국문학이 이룩한 최대의 성과를 들라면 ‘토지’와 ‘태백산맥’을 빼놓을 수 없다. 조정래의 ‘태백산맥’이 해방 이후 좌우 대립의 고통의 역사를 형상화했다면 박경리의 소설은 구한말에서 일제 강점기에 이르는 우리 민족의 좌절과 고난을 웅숭깊게 그렸다.

1969년 시작한 박경리의 ‘토지’ 집필은 25년이 지난 1994년에 완성된다. 6·25 때 남편을 잃고 아들마저 잃어버린 ‘한 많은’ 작가는 원고지 4만장에 600만 글자가 새겨지는 대장정의 시간을 거쳐 하나의 세계를 구현했다. 최치수, 최서희, 길상이, 월선이 등 인물만 600여 명에 이른다. 박경리 작가는 “모든 생명을 거둬들이는 모신과도 같은 지리산의 포용력” 덕분으로 글쓰기를 완료할 수 있었다고 회고한 바 있다.

그 때문일까. 지리산 굽이굽이 섬섬옥수 빼어난 섬진강을 지나 하동에 이르는 길은 끊임없이 샘 솟는 창작의 산실을 더듬어 가는 과정에 다름 아니다. 전라도와 경상도 주민들이 5일장을 매개로 서로 아름다운 삶의 터전을 일구었던 화개장터를 지나고 나면 강의 동쪽 풍경이 아스라이 펼쳐진다. 하동의 이미지가 남성보다는 여성적 이미지로 다가오는 것은 섬진강이 주는 아우라 때문인 것도 같다.

문학관에 들르기 앞서 최참판댁 고택으로 발길을 향한다. 고택 앞으로 펼쳐진 토지마을은 다른 어떤 풍경보다 압권이다. 단순히 농토를 환기하는 것이 아닌, 작품의 공간으로, 나아가 사람살이의 수다한 역사를 지닌 살아 있는 실재의 현장으로 다가온다.

수십 여 동의 초가 마을은 조선시대 시골의 옛 모습을 그대로 옮겨온 것으로, 마치 타임머신을 타고 역류해 와 있는 듯한 착각을 준다. 초가지붕과 낮은 사립문, 아기자기한 골목은 당시의 장면을 고스란히 재현하고 있어 생동감을 준다. 이곳에서는 ‘하녀들’ ‘비밀의 문’ ‘조선 총잡이’ 등 다양한 드라마와 영화가 촬영됐다.

최참판댁 고택보다 다소 위쪽에 자리한 박경리문학관은 작가가 생전에 사용했던 유품들이 다수 비치돼 있다. 육필 원고, 책상, 안경, 만년필, 돋보기부터 손때묻은 재봉틀, 볼펜 등에 이르기까지 창작과 관련한 사물들을 만날 수 있다. 작가의 혼과 고투의 정신이 고스란히 박혀 있어 이를 바라보는 이에게 말을 걸어오고 있는 것 같은 느낌을 선사한다.

이곳의 또 다른 즐거움은 박경리 작가와 관련된 다수의 영상물과 작가의 초상화를 접할 수 있다는 점이다. 또한 ‘토지’의 전집, 인물지도, 평사리 공간지도 등이 전시돼 있어 작품을 총체적으로 이해할 수 있게 한다. 소설의 무대가 하동을 넘어 용정, 상해는 물론 심미적인 공간으로 확장된다. 그 이면에 드리워진 인간에 대한 존엄, 삶에 대한 진지한 성찰은 시대를 넘어 영원한 진리로 남게 될 것이다.

하동군은 일찍이 박경리를 브랜드화하는 작업에 뛰어들었다. 지난 2001년 총 9529㎡ 부지에 ‘토지’의 최참판댁을 재현한 것이다. 별당과 안채, 사랑채, 문간채, 행랑채 등으로 이루어진 구조는 조선 양반가의 전형적인 가옥을 엿볼 수 있는 대목이다. 이곳은 작가의 문학혼이 집약된 일차적 의미를 넘어 새로운 ‘창작의 발신지’로도 재해석된다.

하동군은 박경리문학관 개관에 앞서 2004년 평사리문학관을 최참판댁 뒤편에 개관했다. 지금은 세미나동으로 활용될 뿐 아니라 문학행사와 체험공간으로 이용된다고 한다. 청소년 백일장과 문학제, 체험 프로그램 등이 알차게 꾸려진다.

지난 2016년 5월에 개관한 박경리문학관은 한식목구조다. 소설 속 공간을 재현한 최참판댁의 가옥과 인접해 있다. 하동을 찾는 사람들은 이곳을 빼놓지 않는다. 행정기관의 관성적 사고를 뛰어넘는 직관력, 앞을 내다보는 비전, 주민들의 의지 등이 맞물려 그렇게 시너지 효과를 낳았다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

|

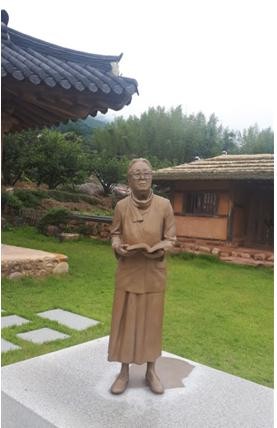

| 문학관 내 작가 박경리 동상 |

경남 하동을 향해 달리면서 박경리의 삶과 치열한 글쓰기가 뇌리를 떠나지 않는다. 작가는 자신의 글 쓰기에 대해 이렇게 말했다. “배수(背水)의 진을 치듯이” 글을 썼다고 말이다. 무서운 고백이며 소름이 돋는 말이다.

아마도 ‘토지=박경리’가 하나의 고유 브랜드가 된 것은 치열한 작가 정신 때문일 것이다. ‘토지’는 박경리의 대표 작품을 넘어 한국 문학을 대표하는 의미로도 수렴된다. 지난 세기 한국문학이 이룩한 최대의 성과를 들라면 ‘토지’와 ‘태백산맥’을 빼놓을 수 없다. 조정래의 ‘태백산맥’이 해방 이후 좌우 대립의 고통의 역사를 형상화했다면 박경리의 소설은 구한말에서 일제 강점기에 이르는 우리 민족의 좌절과 고난을 웅숭깊게 그렸다.

1969년 시작한 박경리의 ‘토지’ 집필은 25년이 지난 1994년에 완성된다. 6·25 때 남편을 잃고 아들마저 잃어버린 ‘한 많은’ 작가는 원고지 4만장에 600만 글자가 새겨지는 대장정의 시간을 거쳐 하나의 세계를 구현했다. 최치수, 최서희, 길상이, 월선이 등 인물만 600여 명에 이른다. 박경리 작가는 “모든 생명을 거둬들이는 모신과도 같은 지리산의 포용력” 덕분으로 글쓰기를 완료할 수 있었다고 회고한 바 있다.

그 때문일까. 지리산 굽이굽이 섬섬옥수 빼어난 섬진강을 지나 하동에 이르는 길은 끊임없이 샘 솟는 창작의 산실을 더듬어 가는 과정에 다름 아니다. 전라도와 경상도 주민들이 5일장을 매개로 서로 아름다운 삶의 터전을 일구었던 화개장터를 지나고 나면 강의 동쪽 풍경이 아스라이 펼쳐진다. 하동의 이미지가 남성보다는 여성적 이미지로 다가오는 것은 섬진강이 주는 아우라 때문인 것도 같다.

문학관에 들르기 앞서 최참판댁 고택으로 발길을 향한다. 고택 앞으로 펼쳐진 토지마을은 다른 어떤 풍경보다 압권이다. 단순히 농토를 환기하는 것이 아닌, 작품의 공간으로, 나아가 사람살이의 수다한 역사를 지닌 살아 있는 실재의 현장으로 다가온다.

수십 여 동의 초가 마을은 조선시대 시골의 옛 모습을 그대로 옮겨온 것으로, 마치 타임머신을 타고 역류해 와 있는 듯한 착각을 준다. 초가지붕과 낮은 사립문, 아기자기한 골목은 당시의 장면을 고스란히 재현하고 있어 생동감을 준다. 이곳에서는 ‘하녀들’ ‘비밀의 문’ ‘조선 총잡이’ 등 다양한 드라마와 영화가 촬영됐다.

|

| ‘토지’의 배경이 됐던 마을을 재현한 악양면 평사리 마을 |

이곳의 또 다른 즐거움은 박경리 작가와 관련된 다수의 영상물과 작가의 초상화를 접할 수 있다는 점이다. 또한 ‘토지’의 전집, 인물지도, 평사리 공간지도 등이 전시돼 있어 작품을 총체적으로 이해할 수 있게 한다. 소설의 무대가 하동을 넘어 용정, 상해는 물론 심미적인 공간으로 확장된다. 그 이면에 드리워진 인간에 대한 존엄, 삶에 대한 진지한 성찰은 시대를 넘어 영원한 진리로 남게 될 것이다.

하동군은 일찍이 박경리를 브랜드화하는 작업에 뛰어들었다. 지난 2001년 총 9529㎡ 부지에 ‘토지’의 최참판댁을 재현한 것이다. 별당과 안채, 사랑채, 문간채, 행랑채 등으로 이루어진 구조는 조선 양반가의 전형적인 가옥을 엿볼 수 있는 대목이다. 이곳은 작가의 문학혼이 집약된 일차적 의미를 넘어 새로운 ‘창작의 발신지’로도 재해석된다.

하동군은 박경리문학관 개관에 앞서 2004년 평사리문학관을 최참판댁 뒤편에 개관했다. 지금은 세미나동으로 활용될 뿐 아니라 문학행사와 체험공간으로 이용된다고 한다. 청소년 백일장과 문학제, 체험 프로그램 등이 알차게 꾸려진다.

지난 2016년 5월에 개관한 박경리문학관은 한식목구조다. 소설 속 공간을 재현한 최참판댁의 가옥과 인접해 있다. 하동을 찾는 사람들은 이곳을 빼놓지 않는다. 행정기관의 관성적 사고를 뛰어넘는 직관력, 앞을 내다보는 비전, 주민들의 의지 등이 맞물려 그렇게 시너지 효과를 낳았다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.