[그 시대 그 노래 다시 부르는 '임을 위한 행진곡']<5> 녹두장군의 노래 ‘새야 새야 파랑새야’

2018년 07월 30일(월) 00:00 가가

“민중이 주인 되는 세상” 녹두꽃은 지금도 피고 있다

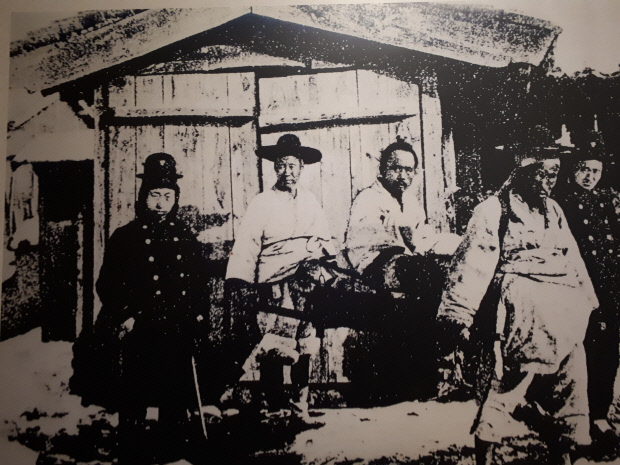

보국안민, 척왜봉기의 기치를 내걸었던 동학농민혁명은 4·19와 5·18, 6·10항쟁을 잇는 역사적인 민중 봉기였다. 옛 부하의 밀고로 붙잡혀 압송되는 전봉준(위)과 부안군 백산에서 바라본 전경(아래).

|

|

| 동학혁명백산추모비. |

|

| 동학혁명백산추모비. |

새야 새야 파랑새야

녹두밭에 앉지 마라

녹두꽃이 떨어지면

청포장수 울고 간다

부안 백산에서 그를 생각한다. 야트막하고 작은 산에서 한 사내를 아니 대장부를 생각한다. 그는 몸은 작았지만 녹두처럼 야무진 사람이었다. 동학농민혁명을 이끌었지만 마지막엔 형장의 이슬로 사라졌다. 사람들은 그를 가리켜 녹두장군이라 불렀다. 전봉준(1854~1895). 한국 근현대사에서 극적인 사건 가운데 하나로 꼽히는 동학농민혁명을 주도했었다. 그는 농민과 민중이 주인 되는 세상을 꿈꾸며 가없는 희생을 마다하지 않았다.

1894년 수탈과 억압에 짓눌리던 농민들은 죽창을 들지 않으면 안 되는 상황이었다. 그들은 ‘보국안민’의 기치를 내걸고 세상을 향해 존재를 드러냈다. 그들의 맨 앞에 녹두장군 전봉준이 섰다. 민중들의 추앙을 받던 전봉준은 ‘사람답게 사는 세상’을 갈망하며 그렇게 한 시대의 중심에 섰다. 동학농민군들이 펼쳤던 반봉건 반외세 혁명운동은 이후 4·19와 5·18 그리고 6·10항쟁으로 이어지며 오늘의 우리의 역사를 만들었다.

“당시 고부군수 조병갑은 상류에 민보가 있었음에도 불구하고 농민들을 강제로 사역하여 이 보를 막고 보의 윗논은 1두락에 2두(二斗), 아랫논은 1두락에 1두씩 일찌기 없었던 보세를 받는 등 갖은 폭정을 자행하였다. 농민들은 1894년 갑오 2월에 전봉준 장군의 영도 아래 궐기하여 고부 관아를 습격하고 마침내 만석보를 훼파하고야 말았으니 이것이 바로 동학혁명의 발단이었다.”

정읍 이평 들녘(배들평)에 있는 만석보 기념비에 새겨진 글귀다. 배가 드나들 만큼 큰 하천이 있다고 해서 배들평이라는 이름이 붙어졌다고 한다. 이곳에서 멀지 않은 곳에 동진강이 있고 예전에 배가 드나들던 나루터의 흔적이 남아 있다고 전해온다.

전봉준은 1894년 1월 10일 거사를 감행하기로 마음을 굳힌다. 지역 동학책임자 죽산마을 송두호의 집에서 사발통문을 작성해 각 동리에 돌린다. 고부관아를 접수하고, 내처 전주영을 함락한 뒤, 서울까지 진격한다는 복안이었다. 신새벽 수천의 농민군들이 그렇게 말목장터(지금의 이평면사무소)에 모여들었다.

초목이 무성한 산자락에는 한낮의 고요가 깃들어 있다. 찌든 더위에 숨이 막힌다. 그러나 고요와 더위의 틈새로 들려오는 노래가 있다. 그날의 함성이 묻힌 곳에서는 언제나 익숙한 노래가 들려온다. 귓가를 물들이는 노래는 환청이라기보다 실재하는 소리처럼 생생하고 또렷하다. 죽어간 수많은 임들의 넋을 위무하면서도, 한편으론 지나간 역사를 가벼이 여기지 말라는 경고인 듯하다.

“새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지 마라. 녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고 간다.”

곡조는 잔잔한 물결처럼 흘러든다. 나지막이 흥얼거리다 보면 어느새 노래는 다른 음절로도 불려진다. “새야 새야 파랑새야 전주고부 녹두새야. 어서 바삐 날아가라. 댓잎 솔잎 푸르다고 하절인줄 알았더니 백설이 펄펄 엄동설한 되는구나.”

정읍 고부 말목장터에서도, 동학의 진원지를 알리는 만석보에서도, 전봉준의 빈한한 삶이 응결된 정읍의 고택에서도, 그리고 생가가 있는 고창에서도 노래는 마치 돌림노래처럼 울려 퍼진다. 그의 발길, 그의 눈길, 그의 숨결이 닿는 모든 곳에서 동학의 노래는 끊임없이 솟아나고 또한 재생된다.

‘그래 가보자. 여전히 뜨거운 피가 흐르는 벌판으로 가보자. 새야 새야 파랑새야 목놓아 울지 마라. 그 서러움이 강이 되고 바다 되어 이 강토 붉게 물들이는구나. 새야 새야 고운 새야 그 옛적 녹두새야.’

그러나 필자에게 동학의 노래가 가장 강렬하게 들려오는 곳은 다름 아닌 부안 백산이다. ‘서면 백산 앉으면 죽산’이라는 말로 유명한 바로 그곳 백산 말이다. 농민군의 편제가 갖춰진 곳이 이곳이다. 죽창을 든 농민군들이 앉으면 죽창이 산을 이루었다 해서 죽산이며, 서면 흰옷 입은 농민들로 무리를 이루었다 하여 백산이라고 불리었다.

이곳 전망대에 서면 멀리 태인, 정읍, 부안이 내다보인다. 백산의 지형은 사람들의 동태 파악이 용이한 구조다. 동학농민군들이 이곳에서 관군을 상대로 전승을 올릴 수 있었던 요인이기도 하다. 사실 백산은 백제 멸망 이후 후백제 재건을 도모했던 곳이라 역사적 의의 또한 남다른 곳이다.

부안의 백산 봉기를 기점으로 농민군은 정읍 황토현 전투를 승리로 이끌게 된다. 이후 전주성을 장악해 승기를 잡는다. 그러나 조선 왕조의 본향이자 전라 감영이 점령당하자, 위정자들은 경악을 금치 못한다. 다급해진 정부는 청나라에 파병을 요청하게 되고, 이에 일본군도 조선에 들어온다. 조선에 대한 야욕을 노골적으로 드러냈던 일본의 승리로 정세는 급변한다.

이에 삼남 각지에서 농민군들은 제폭구민, 척왜봉기의 횃불을 들고 다시 일어선다. 농민군은 삼례에서 집결, 공주 우금치로 진격하지만 신식무기로 무장한 일본군을 당해낼 수 없었다. 결국 우금치에서 가장 많은 사상자가 나고, 혁명의 불꽃은 점차 사그러든다.

그리고 녹두장군 전봉준은 순창으로 피신했지만 옛 부하의 밀고로 붙잡히게 된다. 그리고 이땅의 농민들과 낮은 자들의 자존과 존엄을 위해 분연히 떨쳐 일어섰던 그는 형장의 이슬로 사라진다.

/정읍·부안=글·사진 박성천 기자skypark@kwangju.co.kr

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.