시조 동인 ‘광주문학아카데미’ 다섯 번째 작품집 펴내

2026년 02월 11일(수) 16:15 가가

강경화, 김강호, 이송희, 최양숙 등 ‘그리하여, 나는’ 발간

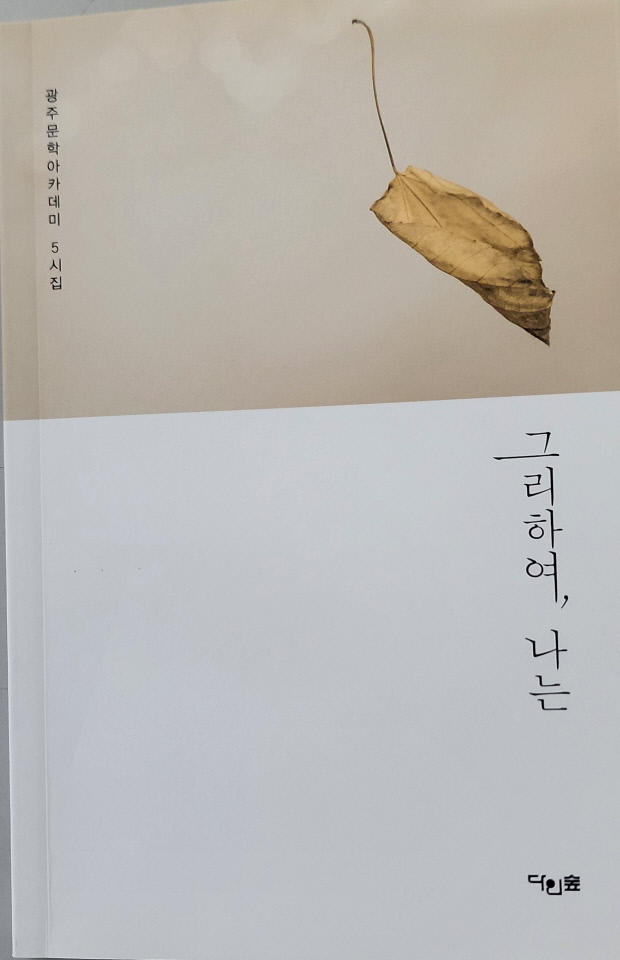

광주에서 15년 넘게 시조를 매개로 창작을 펼쳐온 시조시인들이 있다. ‘광주문학아카데미’ 동인이 주인공. 시조라는 장르를 매개로 오랫동안 창작을 하고 교류를 이어온 이들이 최근 다섯 번째 시집 ‘그리하여, 나는’(다인숲)을 펴냈다.

강경화, 고성만, 김강호, 김화정, 박정호, 이송희, 임성규, 정혜숙, 조우리, 최향숙 시인이 주인공들. 이들은 1년여 활동해온 결과물을 저마다 시편으로 묶어냈다.

최양숙 시인은 “한 편의 영화가 관객을 웃기기도 하고 울리기도 하듯이 시조 한 편도 누군가의 마음에 닿아 웃고 우는 감동을 주며 슬픔이라는 밤을 새워 서로를 치유해 주었으면 좋겠다”며 “그 중심에 ‘광주문학아카데미’가 굳건히 서 있어 준다면 더 바랄 게 없겠다”고 의미를 전했다.

시집은 시인들의 디카시 1편씩을 수록한 ‘특집’, 각 시인들의 ‘이름’을 장으로 엮은 부분으로 구성됐다.

디카시는 시인들의 ‘돌돌이’, ‘마늘’, ‘일식’, ‘등꽃 너머로’, ‘함께’, ‘갈피’, ‘압력’, ‘그사람’, ‘철거’, ‘캣맘’ 등 작품과 사진을 담고 있다. 짧은

시와 이미지가 결합된 디카시는 오늘의 트렌드에 맞는 문학 형식으로, 시인들 외에도 많은 문학 애호가들로부터 사랑을 받고 있다. 스마트폰 보급의 확대, SNS 활동의 일상화 등은 일반인들도 쉽게 디카시에 접근할 수 있는 요인이다.

“하루에도 몇 번씩 바닥을 굴린다// 티끌처럼 붙는 후회/ 잊는 법을 아직 몰라// 지우듯뜯어낸 인연/ 다시 붙는 생각들”

강경화 시인의 ‘돌돌이’는 돌돌이라는 사물에 화자의 심상이 투영된 작품이다. 있는 듯 없는 듯 평소에는 주목을 받지 못하는 사물이지만 시인의 새로운 감성과 아이디어가 결합돼 의미있는 작품으로 전이됐다.

흥미로운 것은 화자가 티끌을 ‘후회’로 은유하는 지점이다. 일상이 그렇듯 사람들은 티끌 같은 후회를 달고 산다. ‘잊는 법을 몰라’ 자꾸 털어내고 지워내려 하지만 그럴수록 달라붙는 게 후회라는 티끌이다.

각각의 시인들의 이름을 장으로 내걸고 게재된 작품도 눈여겨 볼 만하다. 지금까지 펼쳐온 시 세계가 다르듯 저마다 개성적이고 독창적인 목소리와 시선을 느낄 수 있다. 오랜 시간 시조를 붙들고 정진해온 시간들이 응축돼 있음을 알게 된다.

시인인 김겸 문학평론가는 “이들이 보여주는 질서와 자유, 균제와 파격, 전통과 현대라는 대응쌍의 어느 한 축으로도 기울어지지 않는 그 사이의 미학이 곧 우리 현대 시조의 현주소라고 할 수 있겠다”고 평한다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

최양숙 시인은 “한 편의 영화가 관객을 웃기기도 하고 울리기도 하듯이 시조 한 편도 누군가의 마음에 닿아 웃고 우는 감동을 주며 슬픔이라는 밤을 새워 서로를 치유해 주었으면 좋겠다”며 “그 중심에 ‘광주문학아카데미’가 굳건히 서 있어 준다면 더 바랄 게 없겠다”고 의미를 전했다.

시집은 시인들의 디카시 1편씩을 수록한 ‘특집’, 각 시인들의 ‘이름’을 장으로 엮은 부분으로 구성됐다.

“하루에도 몇 번씩 바닥을 굴린다// 티끌처럼 붙는 후회/ 잊는 법을 아직 몰라// 지우듯뜯어낸 인연/ 다시 붙는 생각들”

강경화 시인의 ‘돌돌이’는 돌돌이라는 사물에 화자의 심상이 투영된 작품이다. 있는 듯 없는 듯 평소에는 주목을 받지 못하는 사물이지만 시인의 새로운 감성과 아이디어가 결합돼 의미있는 작품으로 전이됐다.

흥미로운 것은 화자가 티끌을 ‘후회’로 은유하는 지점이다. 일상이 그렇듯 사람들은 티끌 같은 후회를 달고 산다. ‘잊는 법을 몰라’ 자꾸 털어내고 지워내려 하지만 그럴수록 달라붙는 게 후회라는 티끌이다.

각각의 시인들의 이름을 장으로 내걸고 게재된 작품도 눈여겨 볼 만하다. 지금까지 펼쳐온 시 세계가 다르듯 저마다 개성적이고 독창적인 목소리와 시선을 느낄 수 있다. 오랜 시간 시조를 붙들고 정진해온 시간들이 응축돼 있음을 알게 된다.

시인인 김겸 문학평론가는 “이들이 보여주는 질서와 자유, 균제와 파격, 전통과 현대라는 대응쌍의 어느 한 축으로도 기울어지지 않는 그 사이의 미학이 곧 우리 현대 시조의 현주소라고 할 수 있겠다”고 평한다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr