종, 오포, 사이렌, 시계, 라디오, 달력….

위에 열거한 것들의 공통점은 무엇일까. 깊이 생각해보면 위의 사물들의 속성을 가로지르는 무언가가 있음을 발견하게 된다. 바로 ‘시간’이다. 그렇다면 시간이란 무엇인가. 시간은 어디에서 와서 어디로 흐르는가. 과연 시간의 종착지는 어디일까.

이 세상에 변하지 않는 사실이 있다면 누구도 시간의 유한성으로부터 자유롭지 않다는 것이다. 인간도 마찬가지지만 지구상의 모든 생물과 사물들도 예외일 수 없다. 모두 시간의 지배를 받으며 시간이라는 기한에 귀속된다.

역사적인 시간의 연대기를 조명한 책이 나왔다. 근대적인 시간의 형성과 이것들과 연계된 사물을 다룬 ‘시간의 연대기’는 흥미로운 저서다. 펴낸이는 이창익 고려대 연구교수로 ‘종교와 스포츠: 몸의 테크닉과 희생제의’, ‘조선시대 달력의 변천과 세시의례’ 등을 발간했다.

저자에 따르면 오늘날은 “시간의 압력이 최고조에 이른 시대”이다. 저마다 갖고 있는 스마트폰의 시간은 1초의 오차도 없이 동일하며 모든 것이 시간의 그물에 포획돼 있다시피 하다. 시간 밖에 존재하는 것은 없다고 보는 것이 맞다.

사실 현대를 사는 우리는 지나치게 ‘시간화’돼 있다. 텅 비어 있는 시간으로 인해 공허하기도 하고 손 쓸 수 없는 시간의 파괴로 고통스러워하기도 한다.

저자는 “우리를 가두고 있는 시간을 가끔씩 ‘온 오프’ 하는 능력이 중요하다고 생각한다”며 “이따금 시간의 전원 스위치를 끌 수 있다면 얼마든지 우리가 시간의 질곡에서 풀려날 수 있을 것만 같다”고 언급한다.

저자는 시간을 편의상 세 종류로 구분한다. 마음속에서 현재, 과거, 미래로 나뉘는 내면의 시간과 측정 가능한 천문학적인 시간, 마지막으로 인위적으로 제작돼 유포되는 제 3의 시간이 그것이다. 제 3의 시간은 사회적, 역사적, 정치적 시간으로 저자가 책에서 주목하는 시간이다.

저자는 일제강점기 자료에 토대를 두고 근대적인 시간의 발아에 초점을 맞췄다. “대한제국 시기부터 일제강점기까지 약 50년 동안 근대적인 시간은 천천히 공간을 잠식하면서 영역을 확장”했는데, 공간과 시간의 근대화는 일정한 양상을 보였다.

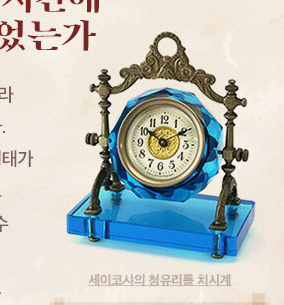

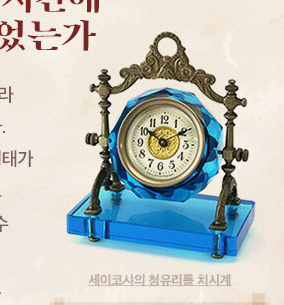

|

| 세이코샤의 청유리틀 치시계 (1913년) |

조선시대 통금과 새벽을 알리던 밤의 종소리는 시종(時鐘)이었다. 물시계가 폐지될 때까지 종소리는 ‘소리 시계’가 이 역할을 담당했다. 조선시대는 12지시법과 96각법으로 하루를 나눴지만 분과 초라는 시간 개념이 필요치 않는 세상이었다. 범종도 ‘소리 시계’의 기능을 했는데 시종과 범종은 일제강점기 경종, 재야의 종으로 변질됐다.

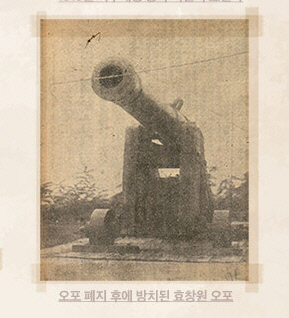

|

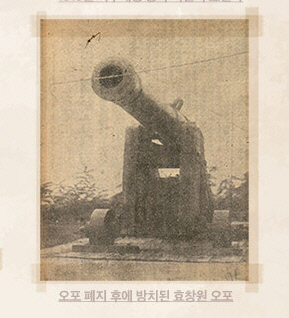

| 오포 폐지 후에도 효창원공원에 방치된 오포(1925년 11월) |

한일병합 즈음부터 종을 대신해 오포가 시간을 알리는 수단이었다. 1936년 발간된 ‘경성부사’ 제2권에는 효창원 오포에 관한 정보가 나온다. 초창기 경성 오포는 한국차군사령부가 관장해 남산 대화정 2정목에 설치했다. 또한 ‘동아일보’(1922년 8월 15일자) 기사에는 오포는 한일병합 전후부터 발사됐으며 경성에서는 이미 1907년경 매일 용산의 오포가 발사됐다고 한다.

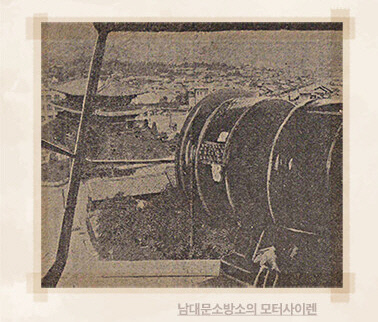

|

| 남대문소방소의 1924년 모터사이렌 |

경성의 정오를 알리던 오포는 1924년 6월 20일 정오 오포를 끝으로 멈췄다. 다음날부터 남대문 경기도 소방과 구내 건설된 철골 망루에서 모터 사이렌이 울렸다. 정오 90초 전 사이렌을 울렸으며 멈추는 때가 바로 정오였다.

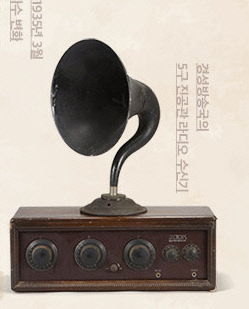

|

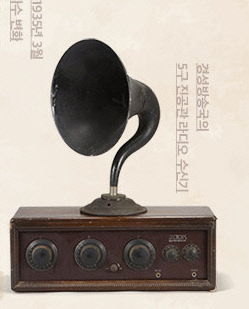

| 경성방송국의 5구식 진공관 라디오 수신기 |

라디오의 대중적인 보급과 맞물려 근대적 시간이 시작됐다. 거리 시계는 눈으로 볼 수 있는 시각적 시보 장치였으며 근대적 건축물 외벽은 대시계가 부착됐다. 시계를 장착한 곳은 시계 시간의 질서에 편입된 근대적 공간이었다.

|

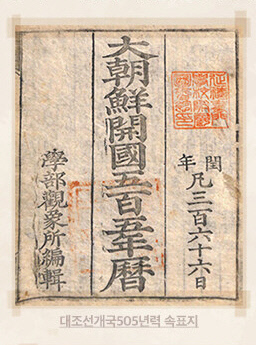

| ‘대조선개국505달력’의 속표지(1896년) |

한편 달력만으로 ‘시간의 질서’를 유지할 수 있었던 사회는 근대적인 시간의 도입에 적극적이지 않았다. 일제강점기에 ‘달력 시간’이 아니라 ‘시계 시간’이 주도권을 잡기까지는 적잖은 시간이 흘러야 했다.

저자는 말한다. 시간 연구가 다른 삶의 가능성을 얘기해주며 “‘시간 없는 세상’으로 탈출할 수도 있다”고. 또 한편으로 “우리는 파괴된 시간을 치유하여 새로운 ‘공동의 시간’을 창조할 수 있는 길을 모색할 수도 있다”고 본다.

<테오리아·4만원>

/박성천 기자

skypark@kwangju.co.kr