‘안전한 사회’ 바라는 이태원 참사 유가족의 외침

2024년 11월 01일(금) 09:00 가가

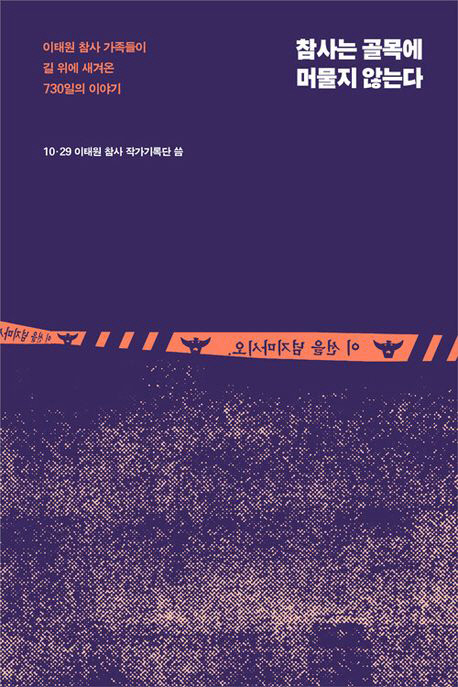

참사는 골목에 머물지 않는다 이태원 참사 작가 기록단 지음

사회적 참사에 대한 대응체계가 제대로 작동되지 않으면 참사는 언제든 다시 발생할 수 있다. 지난 27일 광주시 남구 백운광장에서 열린 ‘이태원 참사 2주기 추모제’. /나명주 기자 mjna@kwangju.co.kr

“… 참사가 일어나기 4시간 전부터 신고가 잇따랐는데도 경찰은 무능하게 대처했어요. 용산구청이나 정부도 참사 수습에 무능하기 이를 데 없었어요. 국가는 인파관리에 실패했고, 컨트롤 타워가 없는 그 공간에서 무방비하게 위험에 노출된 청춘들이 꿈을 펼쳐보기도 전에 삶을 마감당한 거죠.”(故 김의진 씨 어머니 임현주 씨)

“… 그렇게 소중한 아이들을 어처구니없이 떠나보낸 것도 억울한데, 왜 아이들 탓을 하며 또 상처를 줘요? 왜 희생자와 유가족이 변명을 하고 움츠러들게 만들어요? 어떤 아이들이든 안전하게 살아갈 수 있도록 하는 게 국가가 하는 일 아닌가요?”(故 김산하 씨 어머니 신지현 씨)

이태원 참사 2주기를 맞았다. 2022년 10월 29일 밤, 서울 용산구 지하철 이태원역 인근 골목에서 발생한 압사 사고로 159명(외국인 14개국 26명 포함)이 숨지고, 195명이 다쳤다. ‘충분히 예견 가능한 사고’였지만 경찰과 행정당국이 제대로 대응하지 않아 생긴 대형 참사였다. 사고 이후 유가족들은 도보행진과 삼보일배, 오체투지, 삭발, 단식투쟁 등을 펼치며 진상규명과 특별법 제정을 촉구했다. 1년 6개월 만에 ‘10·29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법’이 국회 본회의를 통과하면서 특별조사위원회가 활동을 시작할 수 있었다.

10·29 이태원참사 작가 기록단이 최근 부모세대 유가족 25명의 목소리를 담은 ‘참사는 골목에 머물지 않는다’를 펴냈다. 기록단은 참사를 둘러싼 고통의 이야기를 듣는 이유에 대해 “재난으로 삶이 부서진 이들이 사회를 향해 외치는 목소리에 잘 응답하기 위해서는 재난이 끼친 피해가 무엇인지 이해해야 한다. 그래야 회복을 이해할 실마리가 손에 쥐어진다”고 밝힌다.

어처구니없는 이태원 참사로 사랑스런 아들·딸을 잃은 유가족들의 육성은 독자들의 눈시울을 뜨겁게 하고, 가슴을 뭉클하게 만든다. 더구나 참척(慘慽·자식이 부모보다 먼저 죽는 일)의 아픔을 겪은 부모들은 국가기관의 책임 회피, 영정·위패 없는 분향소 설치와 마약 부검, 대통령 거부권 행사 등 유가족을 배려하지 않는 정부의 행정 처리에 더욱 상처를 받았다고 토로한다. 한국 정부로부터 제대로 된 정보를 받지 못한 호주와 이란 등 외국인 부모들의 심정 또한 마찬가지였다. 이란에서 온 고(故) 알리 파라칸드씨 고모 마흐나즈 씨는 이렇게 말한다.

“이태원 참사와 관련된 모든 정보를 문서화해서 외국인 유가족들에게도 지속적으로 공유해 주세요. 우리는 한국 정부가 사후 조치에 대한 책임을 다해주길 원해요. 그리고 무엇보다 진상규명을 위한 조사가 누구에게도 방해받지 않기를 바랍니다.”

또한 유가족들은 “(참사는) 누구에게나 언제든 일어날 수 있는 일”이라며 “재난 참사의 경험이 안전사회를 만들어가는 동력이 되기 위해서는 참사의 정확한 원인을 파악하고 합당한 책임을 물어야만 한다”고 강조한다. 사회적 참사를 기억하고, 유가족의 슬픔을 나누는 시민들의 공감과 연대 또한 무엇보다 중요하다.

수년 사이 4·16 세월호 참사(2014년)와 10·29 이태원 참사(2022년), 오송 지하차도 참사(2023년) 등 사회적 참사가 끊이지 않고 있다. 이태원 참사 2주기를 맞았지만 아직도 유가족들의 아픔은 계속되고 있다. 정부라는 거대한 권력과의 싸움에서 승리하기 위해 ‘마음에 채찍질을 하고 있는’ 유가족들의 절박한 외침 속에 잇따르는 사회적 참사를 막고, 유가족들의 슬픔을 달래기 위해서 국가가 어떤 역할을 해야 할지 분명하게 제시돼 있다. <창비·2만2000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

이태원 참사 2주기를 맞았다. 2022년 10월 29일 밤, 서울 용산구 지하철 이태원역 인근 골목에서 발생한 압사 사고로 159명(외국인 14개국 26명 포함)이 숨지고, 195명이 다쳤다. ‘충분히 예견 가능한 사고’였지만 경찰과 행정당국이 제대로 대응하지 않아 생긴 대형 참사였다. 사고 이후 유가족들은 도보행진과 삼보일배, 오체투지, 삭발, 단식투쟁 등을 펼치며 진상규명과 특별법 제정을 촉구했다. 1년 6개월 만에 ‘10·29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법’이 국회 본회의를 통과하면서 특별조사위원회가 활동을 시작할 수 있었다.

|

“이태원 참사와 관련된 모든 정보를 문서화해서 외국인 유가족들에게도 지속적으로 공유해 주세요. 우리는 한국 정부가 사후 조치에 대한 책임을 다해주길 원해요. 그리고 무엇보다 진상규명을 위한 조사가 누구에게도 방해받지 않기를 바랍니다.”

또한 유가족들은 “(참사는) 누구에게나 언제든 일어날 수 있는 일”이라며 “재난 참사의 경험이 안전사회를 만들어가는 동력이 되기 위해서는 참사의 정확한 원인을 파악하고 합당한 책임을 물어야만 한다”고 강조한다. 사회적 참사를 기억하고, 유가족의 슬픔을 나누는 시민들의 공감과 연대 또한 무엇보다 중요하다.

수년 사이 4·16 세월호 참사(2014년)와 10·29 이태원 참사(2022년), 오송 지하차도 참사(2023년) 등 사회적 참사가 끊이지 않고 있다. 이태원 참사 2주기를 맞았지만 아직도 유가족들의 아픔은 계속되고 있다. 정부라는 거대한 권력과의 싸움에서 승리하기 위해 ‘마음에 채찍질을 하고 있는’ 유가족들의 절박한 외침 속에 잇따르는 사회적 참사를 막고, 유가족들의 슬픔을 달래기 위해서 국가가 어떤 역할을 해야 할지 분명하게 제시돼 있다. <창비·2만2000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr