황금, 불멸의 아름다움 - 강인욱 지음

2024년 05월 04일(토) 13:00 가가

유라시아서 한반도에 이르는 황금문화의 美

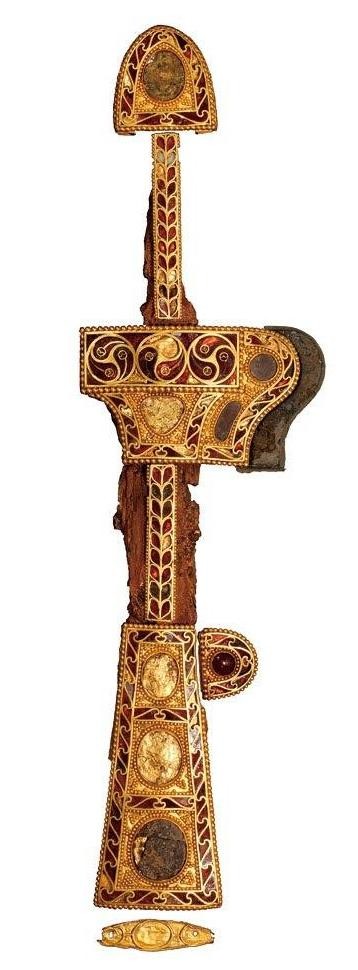

경주 금관총과 천마총, 금령총, 서봉총, 황남대총에서 출토된 금관은 화려함과 정교함으로 보는 이의 시선을 사로잡는다. 경주 미추왕릉 지구에서 발견된 ‘경주 계림로 보검’ 또한 그러하다. 그런데 놀랍게도 2000여 년 전 만들어진 신라 금관과 보검은 멀리 유라시아 초원에 뿌리를 둔 황금문화와 연관돼 있다.

고고학자 강인욱 경희대 사학과 교수는 최근 펴낸 ‘황금, 불멸의 아름다움’에서 신라를 비롯한 동아시아와 유럽의 황금예술이 유라시아 초원을 매개로 비슷한 양식을 공유하는 까닭에 대해 이야기를 풀어나간다.

저자는 ‘유라시아에서 한반도까지, 고고학으로 본 황금문화의 탄생과 교류’라는 부제를 달고 크게 ‘황금문화의 탄생’과 ‘유라시아와 동아시아 황금문화의 만남’ 등 6개 장(章)으로 구성했다. 저자는 “유라시아 초원계 황금 장식이 동아시아로 전파되었다는 전파론적 시각을 탈피해서 황금 문화가 개별사회로 도입되고 변용되어 재창조되는 과정을 서술했다”고 밝힌다.

원자번호 79, 원소기호 Au인 황금은 상징성과 영속성, 희귀성, 가공성, 편의성, 교류성으로 인해 7000년 전부터 현재에 이르기까지 여전히 사랑받는 귀금속이다. 이러한 특유의 황금 특성 때문에 이동하며 목축을 하던 유라시아 유목사회에서 황금 문화예술이 꽃피었다. 이들 기마민족을 지칭하던 ‘스키타이’와 ‘사카’는 ‘활을 잘 쏘는 사람’을 의미했다.

황금에는 ‘영원함을 향한 인간의 갈구’가 담겨있다. 더욱이 종교와 제사 등 권력과 결부된다. 중앙아시아 사카문화의 ‘황금인간’ 풍습과 흉노의 ‘제천금인’(祭天金人) 풍습이 흥미롭다. 흉노의 ‘황금인간’ 문화는 유라시아 전역으로 확산되며 각 지역의 샤머니즘과 결합되며 금관과 황금 마스크로 변화했다.

저자는 고고학적 시각에서 “근동이 마치 황금, 청동, 철과 같은 고온을 이용한 불의 문명이라면, 동아시아는 옥과 돌에 심혈을 기울인 얼음의 문명이었다”며 “신라 금관이 비교적 늦게 황금을 도입한 한국을 대표하는 황금 예술인 이유는 바로 불과 얼음의 이상적 조화를 보여주기 때문이기도 하다”고 강조한다. 특히 출(出)자형 세계수(世界樹)와 황금, 곡옥으로 장식된 신라 금관에 대해 “한반도 황금문화는 곡옥으로 장식된 신라 금관에 이르러, 유라시아 전통의 황금예술과 신석기 시대에서 청동기 시대를 거쳐 완성된 돌과 옥의 제작기술이 결합된 독자적 전통이 완성되었다”고 설명한다. 유라시아에 유입된 황금문화는 신라에서 새로운 미적 가치를 창출했다, 저자의 설명을 통해 중앙아시아의 황금문화가 수천 년에 걸쳐 한반도 동쪽 신라에 이르는 흐름과 의미를 머리 속에 그려볼 수 있다.

저자는 5장 ‘황금, 아름다움을 둘러싼 빛과 그림자’를 통해 제국주의와 국가 간 다툼을 보여준다. 독일 하인리하 슐리만이 수천년 간 쌓인 문화층을 파헤쳐 발굴한 ‘트로이 황금유물’은 사실 트로이보다 1000년 앞서는 시대의 유물이었다. 발굴 이후 베를린 박물관에 소장되었으나 나치정권 붕괴 시점에 사라져버렸다. 1990년대에 이르러 러시아 푸시킨 박물관에 보관중이라는 사실이 알려졌다. 또 러시아와 우크라이나의 전쟁 중에 스키타이 황금유물의 귀속 문제가 쟁점화되기도 했다. 저자는 ‘21세기에 돌아보는 초원 황금예술의 미’에 대해 이렇게 말한다.

“아름다움은 고립이 아니라 다양한 교류에서 피어난다. 유라시아 황금문화가 아시아의 미를 탐구하는 우리에게 주는 가장 큰 메시지다.” <서해문집·2만5000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

|

| 유라시아 황금문화를 보여주는‘보물 경주 계림로 장식보검’. <국립 중앙박물관·경주박물관 제공> |

|

| 국보 금관총 금관 및 금제관식 |

저자는 5장 ‘황금, 아름다움을 둘러싼 빛과 그림자’를 통해 제국주의와 국가 간 다툼을 보여준다. 독일 하인리하 슐리만이 수천년 간 쌓인 문화층을 파헤쳐 발굴한 ‘트로이 황금유물’은 사실 트로이보다 1000년 앞서는 시대의 유물이었다. 발굴 이후 베를린 박물관에 소장되었으나 나치정권 붕괴 시점에 사라져버렸다. 1990년대에 이르러 러시아 푸시킨 박물관에 보관중이라는 사실이 알려졌다. 또 러시아와 우크라이나의 전쟁 중에 스키타이 황금유물의 귀속 문제가 쟁점화되기도 했다. 저자는 ‘21세기에 돌아보는 초원 황금예술의 미’에 대해 이렇게 말한다.

“아름다움은 고립이 아니라 다양한 교류에서 피어난다. 유라시아 황금문화가 아시아의 미를 탐구하는 우리에게 주는 가장 큰 메시지다.” <서해문집·2만5000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr