‘광주 정체성’·‘학생예원’ 새롭게 조명

2023년 06월 19일(월) 20:10 가가

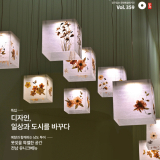

‘문학들’ ‘시와 사람’ 여름호 발간

목포 50년대 발행 잡지등 담아

목포 50년대 발행 잡지등 담아

지역에서 발행되는 문예지 ‘문학들’(72), ‘시와사람’(108)의 여름호가 나왔다. 이번 호에는 광주를 새로운 시선으로 해석하고자 하는 글과, 목포에서 발행되는 학생 잡지를 조명한 글들이 눈길을 끈다.

먼저 문학들은 뉴광주리뷰에서 신혜란 서울대 교수의 ‘도시 정체성의 딜레마와 힘’을 게재했다. 광주를 문화경제의 정치라는 관점으로 연구한 적 있는 신 교수는 도시 정체성이 지니고 있는 장단점을 면밀히 살핀다.

저자는 도시 정체성은 도시의 특성을 선명하게 드러낼 수 있으며 그 가운데 이해와 설득, 마케팅 부분에서 효과가 크다가 본다. 그러나 하나의 정체성은 그것에 포괄되지 않는 부분들을 간과한다고 지적한다.

신 교수의 논리는 이렇다. 광주를 아시아문화중심도시라고 말할 때 문화에 속하지 않는 것은 배제될 수밖에 없다는 것이다. 그렇다고 문화가 문화 이외의 것들보다 더 가치가 있다고 말할 수는 없을 것이다.

“다양한 사람들이 많이 모인 도시에 하나의 정체성만이 있는 것이 아니라 수많은 본캐와 부캐가 있다. 그것을 인정하고 존중하는 것이 건강하고 현실적이다. 모순되고 충돌하는 정체성들이 공존하는 것이 당연하고 오히려 도시를 건강하게 만들 것이다. 그런 다양성을 인정하는 것이 문화의 근본적인 힘이다. 예술로서의 문화, 삶의 방식으로서의 문화도 그런 정신없음과 파편적인 것을 연결해 관련성을 만들어 내고 조화롭게 공존할 수 있게 하는 힘을 가졌다.”

신 교수는 문화예술은 옛것에 대한 파괴와 새로운 시각을 제시했으며 삶의 방편으로서의 문화 또한 다양함의 추구가 힘을 점점 얻고 있다고 진단한다.

또한 저자는 광주의 정체성 가운데 예술과 돈을 결부시키지 않는 분위기가 있지만 작금은 문화의 경제적 측면도 조명받고 있다고 본다. 도시 브랜딩이 특정 집단이 이익을 계속 가져갈 수도 시민의 의사를 무시할 수 없다는 것이다.

무엇보다 그는 “광주의 정체성에 대한 고민은 광주에 사는 다양한 사람들의 행복을 위한 고민과 연결될 때 가장 큰 효과를 발휘할 수 있다”고 언급한다.

시와사람에서는 시인인 박태일 경남대 명예교수가 1950년대 목포의 학생 잡지 ‘학생예원’을 조명한 글을 볼 수 있다. ‘경인년전쟁기 목포의 학생 잡지 ‘학생예원’’에는 전쟁기 목포 문학 외에도 광주전남 학생 문학의 견인차 역할을 했던 ‘학생예원’에 관한 내용들이 수록돼 있다.

“‘학생예원’이 허가를 받은 날은 1951년 11월 10일, 펴낸날은 1952년 1월 1일이다. ‘편집후기’에서 10월부터 학생지를 낸다고 말해 왔다고 썼다.”

당시 ‘학생예원’을 펴낸 이는 함경남도 리원 출신 수필가 강범우(1922~2019)다. “1951년부터 9월부터 고교로 올라선 목포여고(항도여중)에 몸을 담고 교사로 일했다”고 전해온다. 발행인은 정갑배였다.

“‘학생예원’은 목포의 출판자본과 교육계, 지식사회를 바탕으로 엮어낸 이채로운 매체다. 창간호를 더 잇지는 못한 것으로 여겨진다. 강범우가 ‘학생예원’과 함께 여섯 해나 냈다고 스스로 밝힌 ‘대한학생주보’ 또한 오늘날 실체를 볼 수 없다. 강범우가 이승을 뜬 해가 2019년이다.”

저자는 ‘학생예원’은 전쟁기 ‘전국적으로’ ‘거의’ 볼 수 없는 이른 시기 학생 ‘교양지’였다고 본다. “원고 ‘모집 내용’은 학생 교양지라는 뜻에 맞게 창작·수필·시·동요·동화·소년소설과 같은 문학 갈래뿐 아니라 학교 학습 소식·학습 내용 소개까지 들었다. 광복기나 전쟁기 우리 어린이청소년 잡지에서는 흔하지 않은 갈래다.”

사실 중고생을 위한 잡지는 그렇게 많지는 않다. 그러나 여기에는 잘 알려지지 않은 많은 작가의 정보들이 담겨 있다. 작가들의 문학 출범시기 성향 등을 알 수 있는 정보들이다.

저자는 “목포의 ‘학생예원’ 또한 전남·광주 지역문학은 물론, 우리 어린이청소년 문학에 다가서는 자리에서 빠트리지 말고 기억해야 할 매체”라고 강조한다. /박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

먼저 문학들은 뉴광주리뷰에서 신혜란 서울대 교수의 ‘도시 정체성의 딜레마와 힘’을 게재했다. 광주를 문화경제의 정치라는 관점으로 연구한 적 있는 신 교수는 도시 정체성이 지니고 있는 장단점을 면밀히 살핀다.

신 교수의 논리는 이렇다. 광주를 아시아문화중심도시라고 말할 때 문화에 속하지 않는 것은 배제될 수밖에 없다는 것이다. 그렇다고 문화가 문화 이외의 것들보다 더 가치가 있다고 말할 수는 없을 것이다.

또한 저자는 광주의 정체성 가운데 예술과 돈을 결부시키지 않는 분위기가 있지만 작금은 문화의 경제적 측면도 조명받고 있다고 본다. 도시 브랜딩이 특정 집단이 이익을 계속 가져갈 수도 시민의 의사를 무시할 수 없다는 것이다.

무엇보다 그는 “광주의 정체성에 대한 고민은 광주에 사는 다양한 사람들의 행복을 위한 고민과 연결될 때 가장 큰 효과를 발휘할 수 있다”고 언급한다.

시와사람에서는 시인인 박태일 경남대 명예교수가 1950년대 목포의 학생 잡지 ‘학생예원’을 조명한 글을 볼 수 있다. ‘경인년전쟁기 목포의 학생 잡지 ‘학생예원’’에는 전쟁기 목포 문학 외에도 광주전남 학생 문학의 견인차 역할을 했던 ‘학생예원’에 관한 내용들이 수록돼 있다.

“‘학생예원’이 허가를 받은 날은 1951년 11월 10일, 펴낸날은 1952년 1월 1일이다. ‘편집후기’에서 10월부터 학생지를 낸다고 말해 왔다고 썼다.”

당시 ‘학생예원’을 펴낸 이는 함경남도 리원 출신 수필가 강범우(1922~2019)다. “1951년부터 9월부터 고교로 올라선 목포여고(항도여중)에 몸을 담고 교사로 일했다”고 전해온다. 발행인은 정갑배였다.

“‘학생예원’은 목포의 출판자본과 교육계, 지식사회를 바탕으로 엮어낸 이채로운 매체다. 창간호를 더 잇지는 못한 것으로 여겨진다. 강범우가 ‘학생예원’과 함께 여섯 해나 냈다고 스스로 밝힌 ‘대한학생주보’ 또한 오늘날 실체를 볼 수 없다. 강범우가 이승을 뜬 해가 2019년이다.”

저자는 ‘학생예원’은 전쟁기 ‘전국적으로’ ‘거의’ 볼 수 없는 이른 시기 학생 ‘교양지’였다고 본다. “원고 ‘모집 내용’은 학생 교양지라는 뜻에 맞게 창작·수필·시·동요·동화·소년소설과 같은 문학 갈래뿐 아니라 학교 학습 소식·학습 내용 소개까지 들었다. 광복기나 전쟁기 우리 어린이청소년 잡지에서는 흔하지 않은 갈래다.”

사실 중고생을 위한 잡지는 그렇게 많지는 않다. 그러나 여기에는 잘 알려지지 않은 많은 작가의 정보들이 담겨 있다. 작가들의 문학 출범시기 성향 등을 알 수 있는 정보들이다.

저자는 “목포의 ‘학생예원’ 또한 전남·광주 지역문학은 물론, 우리 어린이청소년 문학에 다가서는 자리에서 빠트리지 말고 기억해야 할 매체”라고 강조한다. /박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr