코로나 풀려가도 광주·전남 고용회복 ‘소극적’

2022년 06월 07일(화) 18:15 가가

한국은행 광주전남본부 고용시장 복원력 평가

광주 취업자 수 코로나 이전에 못 미쳐

전남은 ‘업종 불균형’…“신성장산업 육성 절실”

광주 취업자 수 코로나 이전에 못 미쳐

전남은 ‘업종 불균형’…“신성장산업 육성 절실”

코로나19로 인한 경기 침체가 나아지는 양상을 보이고 있지만 광주·전남 고용시장 회복세는 다른 지역에 비해 더딘 것으로 나타났다.

이같은 내용은 7일 한국은행 광주전남본부 김대운 과장과 강재훈·김주리 조사역이 발표한 ‘최근 광주·전남 고용시장 복원력 평가 및 주요 특징’ 조사연구자료에 담겼다.

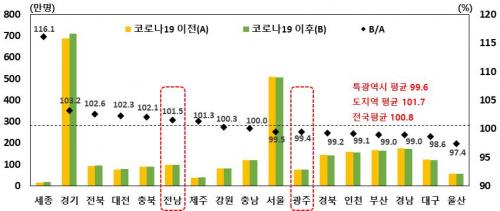

자료에 따르면 코로나19 확산 전후를 비교해 취업자수 증감을 17개 시·도별로 비교했을 때 광주와 전남은 시(市) 평균과 도(道) 평균을 각각 밑돌았다.

2020년 2월부터 올해 4월까지 지역 월평균 취업자 수는 광주 74만6000명·전남 98만3000명으로 집계됐다.

코로나19 확산 이전인 2018년 1월~2020년 1월 취업자 수와 비교하면 광주는 99.4%, 전남은 101.5% 수준이다.

전국 평균 증감률은 100.8%였는데, 광주와 전남은 시 평균(99.6%)과 도 평균(101.7%)을 각각 밑돌았다.

광주지역 고용개선 지표가 다른 지역보다 저조한 데는 청년층, 제조업, 자영업자 중심으로 고용회복이 부진하기 때문으로 풀이된다.

전남지역도 지표상으로는 코로나19 이전 수준을 회복했으나 이는 자영업자, 농림어업, 고령층 등 특정 부문에 편중됐다고 한은 측은 분석했다.

업종별 불균형한 고용회복은 청년층 일자리 수요에 타격을 줬다.

광주·전남 15~29세 청년층의 지난 2018~2019년 2개년 평균 취업자 수는 이전보다 6만4000명 늘며 호조를 보였지만 2020년부터 2021년 상반기까지 연평균 취업자는 12만4000명 줄며 감소 전환했다. 코로나19를 겪으면서 지역 청년층 취업자 수는 연 18만8000명 가량 급감한 셈이다.

산업별 청년층 취업자 수 증감을 보면 음식·숙박업 취업자가 4만5000명 줄며 가장 큰 감소폭을 나타냈다.

30~59세 중장년층에서는 제조업 불황으로 인한 취업자 감소가 두드러졌다.

코로나19이 확산하는 동안 중장년층 제조업 취업자는 연평균 6만1000명 줄었다. 확산 이전 감소폭(-4만7000명)에 비해 중장년층 제조업 고용시장이 더 악화된 것이다.

광주 제조업 취업자 수는 지난 2019년 2분기부터 지난해 4분기까지 무려 11분기 연속 감소세를 기록하며 부진한 흐름을 계속하다 올해 1분기에야 소폭 증가했다.

이는 광주 ‘뿌리산업’이라 불리는 자동차, 반도체산업이 해외 자재 수급 불균형 등의 영향을 받았기 때문으로 보인다. 삼성전자 광주사업장의 일부 생산라인이 베트남으로 이전하는 등 잇달아 제조업 생산라인 이탈하는 가운데 지난해 9월 첫 신차 양산을 시작한 광주글로벌모터스의 660명 고용창출효과도 제조업 불황을 막기엔 역부족이었다.

김대운 과장은 “광주·전남 고용시장의 복원을 위해서는 미래 신성장 전략산업 육성 및 주력 제조업 복구, 일자리 매칭 향상, 인구구조 변화에 대한 신속한 대응, 노동시장 유연성 제고 등을 적극적으로 추진할 필요가 있다”며 “한국에너지공과대학과 인공지능(AI) 사관학교 등을 활용한 지역특화 인력양성을 강화하고 광주 ‘맘(Mom)편한 정책’과 같은 보육지원책을 확대해 비경제활동인구에 머물러 있는 여성의 재취업을 유대해야 한다”고 제안했다. /백희준 기자 bhj@kwangju.co.kr

이같은 내용은 7일 한국은행 광주전남본부 김대운 과장과 강재훈·김주리 조사역이 발표한 ‘최근 광주·전남 고용시장 복원력 평가 및 주요 특징’ 조사연구자료에 담겼다.

2020년 2월부터 올해 4월까지 지역 월평균 취업자 수는 광주 74만6000명·전남 98만3000명으로 집계됐다.

코로나19 확산 이전인 2018년 1월~2020년 1월 취업자 수와 비교하면 광주는 99.4%, 전남은 101.5% 수준이다.

전국 평균 증감률은 100.8%였는데, 광주와 전남은 시 평균(99.6%)과 도 평균(101.7%)을 각각 밑돌았다.

전남지역도 지표상으로는 코로나19 이전 수준을 회복했으나 이는 자영업자, 농림어업, 고령층 등 특정 부문에 편중됐다고 한은 측은 분석했다.

광주·전남 15~29세 청년층의 지난 2018~2019년 2개년 평균 취업자 수는 이전보다 6만4000명 늘며 호조를 보였지만 2020년부터 2021년 상반기까지 연평균 취업자는 12만4000명 줄며 감소 전환했다. 코로나19를 겪으면서 지역 청년층 취업자 수는 연 18만8000명 가량 급감한 셈이다.

산업별 청년층 취업자 수 증감을 보면 음식·숙박업 취업자가 4만5000명 줄며 가장 큰 감소폭을 나타냈다.

30~59세 중장년층에서는 제조업 불황으로 인한 취업자 감소가 두드러졌다.

코로나19이 확산하는 동안 중장년층 제조업 취업자는 연평균 6만1000명 줄었다. 확산 이전 감소폭(-4만7000명)에 비해 중장년층 제조업 고용시장이 더 악화된 것이다.

광주 제조업 취업자 수는 지난 2019년 2분기부터 지난해 4분기까지 무려 11분기 연속 감소세를 기록하며 부진한 흐름을 계속하다 올해 1분기에야 소폭 증가했다.

이는 광주 ‘뿌리산업’이라 불리는 자동차, 반도체산업이 해외 자재 수급 불균형 등의 영향을 받았기 때문으로 보인다. 삼성전자 광주사업장의 일부 생산라인이 베트남으로 이전하는 등 잇달아 제조업 생산라인 이탈하는 가운데 지난해 9월 첫 신차 양산을 시작한 광주글로벌모터스의 660명 고용창출효과도 제조업 불황을 막기엔 역부족이었다.

김대운 과장은 “광주·전남 고용시장의 복원을 위해서는 미래 신성장 전략산업 육성 및 주력 제조업 복구, 일자리 매칭 향상, 인구구조 변화에 대한 신속한 대응, 노동시장 유연성 제고 등을 적극적으로 추진할 필요가 있다”며 “한국에너지공과대학과 인공지능(AI) 사관학교 등을 활용한 지역특화 인력양성을 강화하고 광주 ‘맘(Mom)편한 정책’과 같은 보육지원책을 확대해 비경제활동인구에 머물러 있는 여성의 재취업을 유대해야 한다”고 제안했다. /백희준 기자 bhj@kwangju.co.kr