<1> 의로운 땅 프롤로그-전라도 정신은 역사의 자부심

2019년 01월 02일(수) 00:00 가가

<제1부> 의로운 땅 프롤로그-전라도 정신은 역사의 자부심

의와 예로 대표되는 전라도 천년의 역사

저항정신·예술혼 가득 유·무형 문화유산 탐방

의와 예로 대표되는 전라도 천년의 역사

저항정신·예술혼 가득 유·무형 문화유산 탐방

|

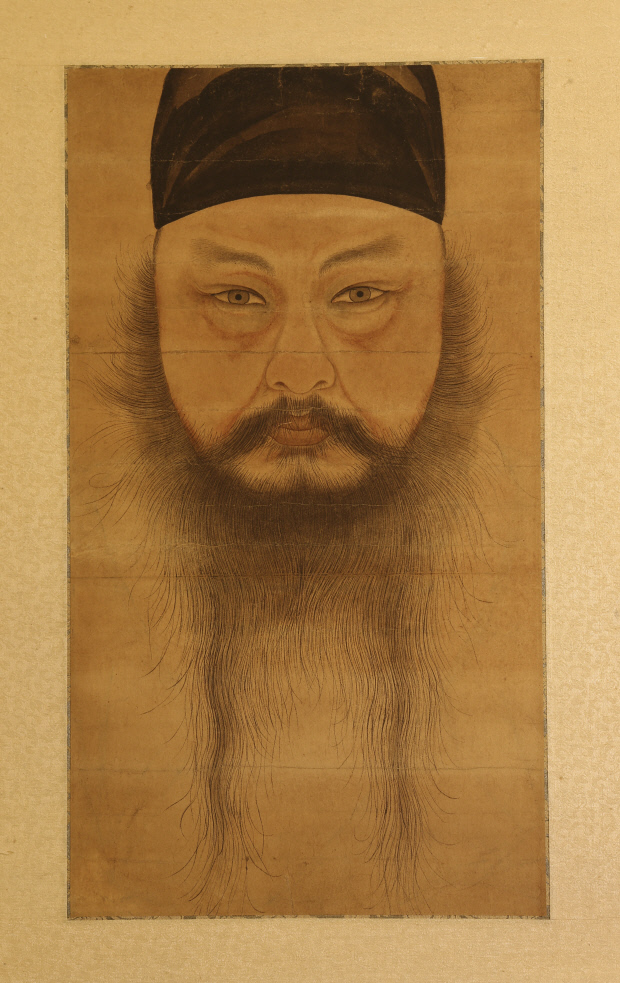

| 공재 윤두서 작 ‘자화상’ |

전라도는 왜 항상 역사의 중심에 서 있었을까? 불의에 저항하는 전라도 민중의 전통은 어디에서 발원하는 걸까? 남도만의 독특한 문화예술 DNA는 어디서 솟구치는 걸까? 전라도 후손으로서 우리는 전라도를 얼마나 알고 살아가는가?라는 물음이 ‘천년 전라도의 혼’을 기획한 의도다.

표준국어대사전에는 ‘얼’은 ‘정신의 줏대’이고, ‘혼(魂)’은 ‘사람의 몸 안에서 몸과 정신을 다스린다는 비물질적인 것’이라고 정의하고 있다. 얼과 혼은 곧 정신이며, 그 결정체는 문화유산이다.

문화라는 것은 이제껏 우리가 살아온 내력, 지금 살아가는 모습, 앞으로 살아갈 보람·가치를 모두 포함한다. 문화는 유·무형을 가리지 않는다. 유구한 역사가 정신을 형성하고 그 정신에 뿌리를 둔 삶의 궤적이 문화로 발전한다. 그것은 결국 우리가 지금 이 땅에 사는 이유, 우리가 우리인 까닭, 바로 정체성 문제로 귀결된다.

|

| 전라도 저항정신은 동학혁명, 한말의병, 5·18민주화운동으로 이어지며 상징이 됐다. 2017년 탄핵촛불 당시 5·18 저항정신을 상징하는 민주대성회 횃불 재연 장면. |

천년 전라도의 혼은 의(義)와 예(藝)로 대표할 수 있다.

나라가 위기에 처하면 전라도 사람들은 분연히 떨쳐 일어났다. 임진왜란 최초 의병장 유팽로(옥과)를 비롯해 고경명(담양)ㆍ김천일(나주)ㆍ최경회(화순)ㆍ김덕령(광주) 등 셀 수 없이 많은 선비와 민초들이 의병을 일으켜 왜군과 싸우면서 목숨을 초개처럼 버렸다. 충무공 이순신은 이런 호남을 ‘약무호남 시무국가’(若無湖南 是無國家)란 말로 칭송했다.

이들 의병장의 후손인 고광순·기삼연 등은 300년 뒤 일제가 침입한 구한말 다시 떨쳐 일어섰다. 민초들은 동학사상으로 봉건과 외세에 맞섰다. ‘인내천(人乃天)-사람이 곧 하늘’이라는 평등사상을 설파한 동학은 파리코뮌에 앞서 자치기구인 ‘집강소’를 선보였다. 광주학생독립운동, 4ㆍ19혁명, 5ㆍ18민주화운동, 6·10민주항쟁, 촛불광장 등 역사의 고비마다 불의에 대항하며 역사를 바로 세운 이도 전라도 사람들이다.

도올 김용옥 선생은 전라도 학생을 대상으로 한 특강에서 “전라도는 우리 역사에서 가장 앞서 간 고문명이고 문화예술의 집결지이며 소통의 자리였다”면서 “특히 우리 민족의 정의로움의 본산으로, 나라가 위기에 처했을 때 항상 나라를 구한 것도 전라도였다”고 강조했다.

이러한 저항정신은 전라도를 피로 물들였고, 살아남은 자들에게는 ‘소외’와 ‘한(恨)’을 남겼다.

풍류와 멋을 아는 전라도 사람들은 소외와 한을 예술로 승화했다.

남종화의 산실인 진도 운림산방을 중심으로 5대째 어어져오고 있는 소치 허련 가문의 화맥은 세계에서도 유례를 찾기 어렵다. 서예와 문인화ㆍ서양화 부문에서도 많은 예술가를 배출했다. 전남도는 ‘남도문예 르네상스’를 주창하며 전통회화를 테마로 한 국내 최초 국제수묵비엔날레를 창설했다.

판소리 대가치고 전라도 출신 아닌 사람이 없다. 지금까지 지정된 중요무형문화재 판소리 예능 보유자 25명 가운데 22명이 전라도 출신이다. 전라도가 본향인 판소리는 세계 문화유산으로 등재됐다. 현대에 이르러서도 한국의 시와 소설을 논할 때 전라도 출신들을 빼놓을 수 없다. 이들의 작품에 나타난 끈끈하고 차진 황톳빛 서정에는 고난을 이기고 꿋꿋하게 살아온 전라도 민초들의 눈물이 투영돼 있다.

전라도를 얘기할 때 감칠맛 나는 음식문화를 빼놓을 수 없다. 전라도 음식은 버무리고 곰삭는 게 특징이다. 김치와 홍어다. 섬과 바다에서 만들어지는 천일염과 수많은 젓갈, 산과 들에서 나는 고들빼기·갓 등 천연재료가 풍부한 것이 맛의 고장으로 불리게 됐다. 전라도 한정식은 어디를 가나 상다리가 휘어진다. 나주 곰탕, 영광 굴비, 벌교 꼬막, 무안 세발낙지, 광양 숯불구이, 남원 추어탕, 전주 비빔밥, 영산포 홍어 등 독특한 고유음식의 발달은 자연과 함께 살아가는 전라도 사람들의 삶의 지혜다.

전통적인 의향과 예향의 맥은 전라도를 민주·평화·인권 도시와 문화수도로 이끌었다.

최진석 서강대 명예교수는 “천년동안 이름이 변하지 않았다는 사실만으로도 전라도는 역사적으로 매우 중요한 의미가 있다”며 “천년 역사와 전통, 도전의식을 지금 새 역사를 쓰는 원동력으로 삼아야 한다”고 강조하기도 했다. 그는 전라도 천년 정통성이 우리 뿌리라는 의식을 공유함으로써 우리가 좀 더 자부심을 가질 수 있고, 이 자부심을 바탕으로 새로운 시대를 열 수 있는 용기도 발휘할 수 있게 될 것이라고 전라도 새 천년의 방향을 제시했다.

천년동안 ‘소외’와 ‘한’을 삭이면서도 꿋꿋한 저항정신·예술혼을 잃지 않은 전라도 사람들의 얼과 혼이 오롯이 담긴 유·무형의 문화유산을 찾아 전라도 천년을 되돌아본다. 이는 앞으로의 또 다른 천년을 시작하며 시대적 도전의식을 더해 새 역사를 만들어가는 길이기도 하다.

/박정욱 기자 jwpark@kwangju.co.kr