자연과 생명의 신비…숲은 어떻게 우리를 구원하나

2025년 01월 31일(금) 00:00 가가

[박성천 기자가 추천하는 책] 세계숲, 다이애나 베리스퍼드 -크로거 지음, 노승영 옮김

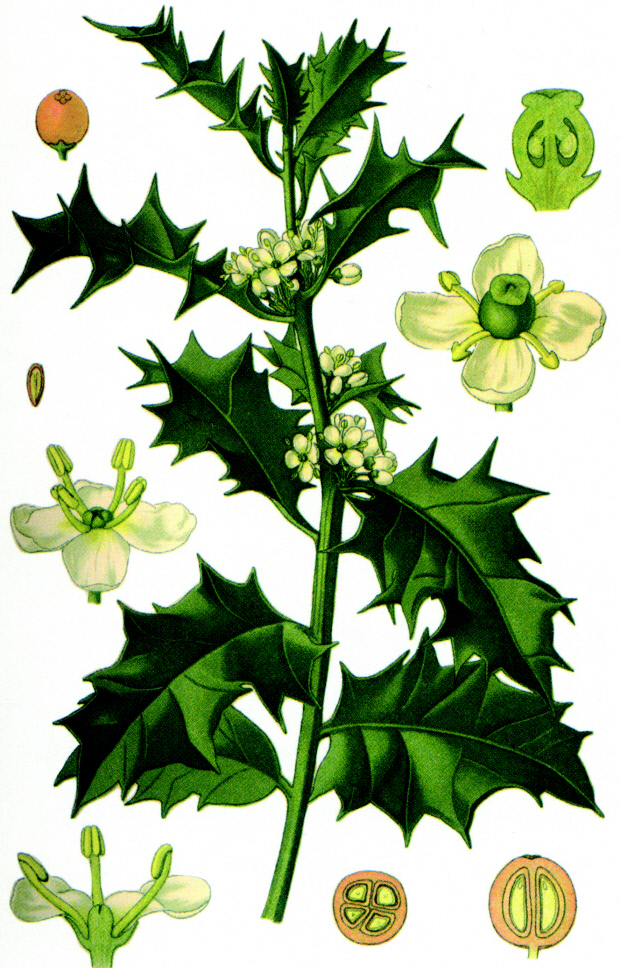

다음은 어떤 나무일까. 성탄절 하면 떠오르는 나무로 ‘성스러운 식물’이라 불린다. 아기 예수 탄생과 잘 어울리며 초록색과 붉은색이 조화를 이룬다. 진한 색상은 은밀한 힘을 드러내는데 황록색 잎은 시각적 보호색이다.

바로 호랑가시나무다. 켈트인들에게 초록색, 붉은색은 삶의 양면을 상정한다. 이 두 색은 고대 이후 신비로운 색으로 여겨졌다.

다음은 어떤 지역일까. 북아메리카에서 지속 가능한 삶을 위한 토착민의 발명품이었다. 토착종 나무로 참나무와 히커리, 호두나무다. 또한 이곳은 “나무를 서식처와 조합하여 만든 지붕 덮인 사냥터”라는 의미로 통용됐다.

답은 사바나다. 엄청난 양의 견과가 생산되는 지역이다. 식량, 물, 생명 자체의 지속 가능성을 견인하는 지대이기도 하다.

아일랜드 출신의 세계적인 식물학자 다이애나 베리스퍼드 -크로거는 나무 전문가다. 그는 1960년대부터 기후 위기를 인식하고 환경 운동에 앞장서왔다. 그의 업적 가운데 하나는 ‘어머니 나무’의 중요성에 관한 발견이다. “나무가 화학적 언어를 통해 양자 세계에서 소통하는 살아 있는 의학 도서관”이라는 것을 입증했다.

이번에 그가 펴낸 ‘세계숲’은 숲과 나무에 관한 생태적 지혜를 담은 보고다. 과학과 지식, 인문적 사유, 신화적 상상력이 어우러져 있다. 특히 시적인 언어로 기술돼 있어 장엄하면서도 아기자기한 느낌을 환기한다.

저자가 이야기하는 핵심은 숲을 복원해 ‘세계숲’을 조성하자는 것이다. 세계의 중심일 뿐 아니라 세상을 지지하는 신화적 나무를 의미하는 ‘세계수’(世界樹)에 비견된다. 숲에는 ‘어머니 나무’가 있는 것과 같이 지구에는 세계숲이 있어 다양한 종의 생명을 품는다는 논리다.

‘나와 지구를 살리는 경이로운 나무들의 이야기’라는 부제가 말해주듯 책은 나무, 숲을 매개로 종횡무진 자연과 생명에 대한 이야기를 풀어낸다.

저자에 따르면 딱총나무와 산사나무는 오래 전부터 마법의 힘이 있다. 전자는 이집트 전성기에 많이 쓰였으며 지금까지도 사랑받는다. 고대 이집트는 귀한 화장품으로 활용했다. 피부 재생과 회복 효과 때문인데 세네카족은 말린 딱총나무 꽃을 우려낸 물로 아기를 씻겼다. “모세혈관을 보호하는 생화학물질이 들어 있어서” 신생아 피부의 혈관을 확장했다.

장미과에 속하는 산사나무는 다섯 개 씨를 품고 있다. 서리가 내린 후 열매는 단 성질을 띈다. 토착민들은 씨를 말려 빻아 커피로 만들기도 했다. 다른 커피와 마찬가지로 카페인 함량이 높다. 저자는 “산사나무는 모든 나비 개체군에 영향을 미친다”며 “이주(移住)의 시련을 이겨낼 건강과 능력을 키워”준다고 언급한다.

책에는 다양한 숲과 나무, 특히 연결성이라는 사슬로 이루어진 세계가 기술돼 있다. 그 가운데 다양성을 증폭하는 법칙 하나가 ‘어림셈’이다. 나무는 종마다 대략 40종의 곤충을 먹여 살린다는 것으로, 곤충은 특정 수종의 생장과 연동돼 있다.

균류 또한 나무 뼈대에 거주 공간을 마련하는데 이는 인간의 어머니에서 딸에게 이어지는 DNA 조각과 유사하다. 곰보버섯은 아메리카느릅나무에 보금자리를, 댕구알버섯은 사과나무를 택한다.

숲의 나무가 산출하는 수액은 달콤한 게 특징이다. 다람쥐가 껍질을 벗기면 부름켜에서 용액이 배어나온다. 다람쥐가 먹고 나면 겨울새가 당 삼출물을 마시고 나비, 개미 차례로 흡수한다. 부름켜가 손상되면 나무는 열매를 더 많이 맺게 되고 먹이 순환은 스스로 보충된다. 이 과정에서 짐승은 씨앗이 벌어지게끔 일조를 한다.

숲의 시선과 나무의 언어로 기술된 책은 경이와 신비를 선사한다. 나무의 생리와 지질학, 화학, 식품영양학 등 다양한 분야의 지식이 결부돼 있다.

한편 이정모 전 국립과천과학관장은 “과학적 발견과 신화적 상상력이 어우러진 독창적 스토리텔링이 독자의 마음을 사로잡는다”고 평한다.

<아를·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

바로 호랑가시나무다. 켈트인들에게 초록색, 붉은색은 삶의 양면을 상정한다. 이 두 색은 고대 이후 신비로운 색으로 여겨졌다.

답은 사바나다. 엄청난 양의 견과가 생산되는 지역이다. 식량, 물, 생명 자체의 지속 가능성을 견인하는 지대이기도 하다.

아일랜드 출신의 세계적인 식물학자 다이애나 베리스퍼드 -크로거는 나무 전문가다. 그는 1960년대부터 기후 위기를 인식하고 환경 운동에 앞장서왔다. 그의 업적 가운데 하나는 ‘어머니 나무’의 중요성에 관한 발견이다. “나무가 화학적 언어를 통해 양자 세계에서 소통하는 살아 있는 의학 도서관”이라는 것을 입증했다.

‘나와 지구를 살리는 경이로운 나무들의 이야기’라는 부제가 말해주듯 책은 나무, 숲을 매개로 종횡무진 자연과 생명에 대한 이야기를 풀어낸다.

저자에 따르면 딱총나무와 산사나무는 오래 전부터 마법의 힘이 있다. 전자는 이집트 전성기에 많이 쓰였으며 지금까지도 사랑받는다. 고대 이집트는 귀한 화장품으로 활용했다. 피부 재생과 회복 효과 때문인데 세네카족은 말린 딱총나무 꽃을 우려낸 물로 아기를 씻겼다. “모세혈관을 보호하는 생화학물질이 들어 있어서” 신생아 피부의 혈관을 확장했다.

장미과에 속하는 산사나무는 다섯 개 씨를 품고 있다. 서리가 내린 후 열매는 단 성질을 띈다. 토착민들은 씨를 말려 빻아 커피로 만들기도 했다. 다른 커피와 마찬가지로 카페인 함량이 높다. 저자는 “산사나무는 모든 나비 개체군에 영향을 미친다”며 “이주(移住)의 시련을 이겨낼 건강과 능력을 키워”준다고 언급한다.

|

| 호랑가시나무 |

균류 또한 나무 뼈대에 거주 공간을 마련하는데 이는 인간의 어머니에서 딸에게 이어지는 DNA 조각과 유사하다. 곰보버섯은 아메리카느릅나무에 보금자리를, 댕구알버섯은 사과나무를 택한다.

숲의 나무가 산출하는 수액은 달콤한 게 특징이다. 다람쥐가 껍질을 벗기면 부름켜에서 용액이 배어나온다. 다람쥐가 먹고 나면 겨울새가 당 삼출물을 마시고 나비, 개미 차례로 흡수한다. 부름켜가 손상되면 나무는 열매를 더 많이 맺게 되고 먹이 순환은 스스로 보충된다. 이 과정에서 짐승은 씨앗이 벌어지게끔 일조를 한다.

숲의 시선과 나무의 언어로 기술된 책은 경이와 신비를 선사한다. 나무의 생리와 지질학, 화학, 식품영양학 등 다양한 분야의 지식이 결부돼 있다.

한편 이정모 전 국립과천과학관장은 “과학적 발견과 신화적 상상력이 어우러진 독창적 스토리텔링이 독자의 마음을 사로잡는다”고 평한다.

<아를·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr