KIA 팬심 울리는 티켓 사기 활개

2024년 09월 18일(수) 20:15 가가

스포츠·공연 관람 수요 폭증에

암표 거래 그릇된 재테크 기승

중고거래 법 허점 속 피해 속출

좌석번호 없는 예매이력 현혹

“사기 당했다” 광산경찰 신고

암표 신고 5년동안 8배 급증

암표 거래 그릇된 재테크 기승

중고거래 법 허점 속 피해 속출

좌석번호 없는 예매이력 현혹

“사기 당했다” 광산경찰 신고

암표 신고 5년동안 8배 급증

프로야구 KIA 타이거즈가 올 한해 좋은 성적을 거두면서 온라인 중고거래 플랫폼에서 ‘암표’(暗票)거래와 사기가 기승을 부리고 있다.

스포츠 관람권과 공연 티켓에 프리미엄을 붙여 파는 암표거래를 재테크로 여기는 행태가 확산하면서 수요폭증을 노린 사기까지 급증해 피해자가 속출하고 있다.

18일 국회 문화체육관광위원회 소속 민형배(광산을) 국회의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 프로스포츠 온라인 암표 신고 현황’을 보면 신고 건수는 5년간 8배 이상 늘었다.

과거에는 경기장이나 콘서트 장 주변에서 암표 판매가 이뤄졌지만, 최근에는 온라인 중고거래 플랫폼에서 암표거래가 활성화하고 있는 것이다.

암표거래 신고가 지난 2020년 전국을 통틀어 6237건이었으나 지난해 5만 1951건으로 늘었고 올해 8월 말까지 5만 1405건이 집계되면서 매년 큰 폭으로 증가하고 있다. 특히 좌석번호 확인이 불가능한 사례가 4만 9982건으로 전체 97%에 달했다.

경기 일주일 전 열리는 입장권 판매가 종료되면 동시에 중고나라, 당근마켓, 트위터 SNS 등에는 2~3배까지 값을 올려 되파는 경우가 늘고 있다. 기아챔피언스필드 경기 관람 티켓의 경우 올해 KIA타이거즈의 성적이 좋은 탓에 티켓팅은 ‘하늘의 별따기’가 됐기 때문이다.

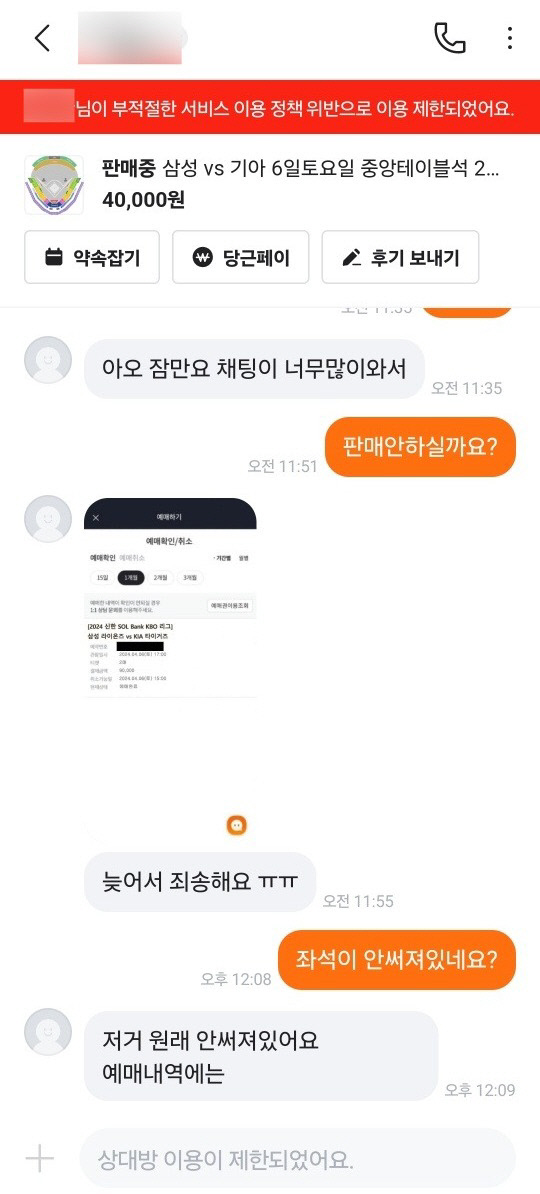

최근 당근마켓을 통해 KIA타이거즈 경기 티켓을 구하려 했던 A(31)씨는 사기를 당할뻔 했다.

A씨는 DM(SNS 메시지)으로 판매자에게 구매 의사를 밝히고 계좌번호와 예매이력을 요청했다. 판매자는 ‘채팅이 너무 많이 와서 바쁘다’는 이유로 계좌번호를 먼저 보내고 예매이력은 보내지 않았다.

마음이 급한 A씨가 보채자 그제서야 좌석번호가 없는 예매이력 사진을 보내왔으나 합성된 사진이었다. 그래도 경기를 보고픈 A씨는 다른 판매자에게 구매를 시도했지만 역시 좌석번호 없는 예매이력만을 보낼 뿐이었다.

이 과정에서 중고거래 플랫폼에서 ‘이상거래 신고’를 통보해와 겨우 사기를 피할 수 있었다.

광주북부경찰과 광주광산경찰 관계자는 “최근 기아챔피언스필드 티켓 관련 중고거래 사기와 관련 신고와 고소가 꾸준히 들어오고 있다”면서 “온라인 사기수법도 매번 다양해지고 있다”고 말했다.

KIA타이거즈 경기 뿐 아니라 콘서트 티켓에도 유사 사례가 발생하고 있다.

광주에 사는 B(여·22)씨는 지난 12일 좋아하는 가수 팬미팅에 가기 위해 온라인으로 티켓을 구매하려다 130만원을 사기당해 광주광산경찰에 온라인 민원을 넣었다.

B씨는 X(옛 트위터)에 올라온 B1A4 멤버 정진영의 팬미팅 티켓 양도글을 보고 티켓 구매를 위한 입금을 했다.

B씨는 1차로 티켓값인 7만 7000원에 양도비 3만원이 추가된 11만원을 입금했다. 하지만 판매자는 먼저 알려준 계좌명이 잘못됐다는 이유를 들며 반환을 조건으로 재입금을 요청했고 11만원을 다시 입금하게 했다.

이후 X에서 해당 판매 계정이 사기인 것 같다는 글들이 업로드돼 수상하다고 느낀 B씨는 판매자에게 전화번호를 요구했으나 답을 받지 못했다.

B씨는 곧바로 다른 거래자를 알아봤지만 비슷한 경험을 했다. 두번째 판매자는 ‘한 좌석은 판매가 불가하다’며 두 좌석 기준 수수료 포함 20만 4000원을 입금하라고 해 B씨는 입금했다.

판매자가 “업체측 계좌라 한 번 더 입금해야 한다. 입금이 확인되면 전에 보낸 금액은 반환해주겠다”며 추가 입금을 요구했다. 이에 B씨는 한번 더 입금했으나 판매자는 티켓 대신 추가 요금을 요구해왔다.

전문가들은 온라인 티켓 중고거래 사기는 법의 맹점 때문에 만연하고 있다고 지적한다. 일부 젊은 층에서는 암표거래를 재테크로 여기고 돈을 쉽게 벌수 있다는 인식이 확산하고 있는 점도 작용하고 있다.

김정규 호남대 경찰행정학과 교수는 “‘전기통신금융사기법’에 따라 보이스피싱·스미싱의 경우 즉각 계좌 중지가 되지만 중고거래 사기는 신고 후 빨라야 10일 가량이 지나야 사기 특정범의 계좌가 정지된다”며 “피해를 막기 위해선 의심 신고될 경우 즉각 계좌를 막아야 하는데 법적으로 불가능해 피해자가 계속 늘어나고 있다”고 말했다.

그러면서 “거래하기전 ‘가격이 너무 낮다’고 판단되면 구매하지 않거나 직거래를 하는 게 사기 위험을 낮출 수 있는 최선의 방법”이라고 강조했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr

스포츠 관람권과 공연 티켓에 프리미엄을 붙여 파는 암표거래를 재테크로 여기는 행태가 확산하면서 수요폭증을 노린 사기까지 급증해 피해자가 속출하고 있다.

과거에는 경기장이나 콘서트 장 주변에서 암표 판매가 이뤄졌지만, 최근에는 온라인 중고거래 플랫폼에서 암표거래가 활성화하고 있는 것이다.

암표거래 신고가 지난 2020년 전국을 통틀어 6237건이었으나 지난해 5만 1951건으로 늘었고 올해 8월 말까지 5만 1405건이 집계되면서 매년 큰 폭으로 증가하고 있다. 특히 좌석번호 확인이 불가능한 사례가 4만 9982건으로 전체 97%에 달했다.

|

| 당근마켓에 올라온 KIA 야구 티켓, 채팅 상단에 ‘해당 판매자가 부적절한 서비스 이용 정책 위반으로 이용이 제한됐다’는 경고 문구가 떠있다. <독자 제공> |

A씨는 DM(SNS 메시지)으로 판매자에게 구매 의사를 밝히고 계좌번호와 예매이력을 요청했다. 판매자는 ‘채팅이 너무 많이 와서 바쁘다’는 이유로 계좌번호를 먼저 보내고 예매이력은 보내지 않았다.

마음이 급한 A씨가 보채자 그제서야 좌석번호가 없는 예매이력 사진을 보내왔으나 합성된 사진이었다. 그래도 경기를 보고픈 A씨는 다른 판매자에게 구매를 시도했지만 역시 좌석번호 없는 예매이력만을 보낼 뿐이었다.

이 과정에서 중고거래 플랫폼에서 ‘이상거래 신고’를 통보해와 겨우 사기를 피할 수 있었다.

광주북부경찰과 광주광산경찰 관계자는 “최근 기아챔피언스필드 티켓 관련 중고거래 사기와 관련 신고와 고소가 꾸준히 들어오고 있다”면서 “온라인 사기수법도 매번 다양해지고 있다”고 말했다.

KIA타이거즈 경기 뿐 아니라 콘서트 티켓에도 유사 사례가 발생하고 있다.

광주에 사는 B(여·22)씨는 지난 12일 좋아하는 가수 팬미팅에 가기 위해 온라인으로 티켓을 구매하려다 130만원을 사기당해 광주광산경찰에 온라인 민원을 넣었다.

B씨는 X(옛 트위터)에 올라온 B1A4 멤버 정진영의 팬미팅 티켓 양도글을 보고 티켓 구매를 위한 입금을 했다.

B씨는 1차로 티켓값인 7만 7000원에 양도비 3만원이 추가된 11만원을 입금했다. 하지만 판매자는 먼저 알려준 계좌명이 잘못됐다는 이유를 들며 반환을 조건으로 재입금을 요청했고 11만원을 다시 입금하게 했다.

이후 X에서 해당 판매 계정이 사기인 것 같다는 글들이 업로드돼 수상하다고 느낀 B씨는 판매자에게 전화번호를 요구했으나 답을 받지 못했다.

B씨는 곧바로 다른 거래자를 알아봤지만 비슷한 경험을 했다. 두번째 판매자는 ‘한 좌석은 판매가 불가하다’며 두 좌석 기준 수수료 포함 20만 4000원을 입금하라고 해 B씨는 입금했다.

판매자가 “업체측 계좌라 한 번 더 입금해야 한다. 입금이 확인되면 전에 보낸 금액은 반환해주겠다”며 추가 입금을 요구했다. 이에 B씨는 한번 더 입금했으나 판매자는 티켓 대신 추가 요금을 요구해왔다.

전문가들은 온라인 티켓 중고거래 사기는 법의 맹점 때문에 만연하고 있다고 지적한다. 일부 젊은 층에서는 암표거래를 재테크로 여기고 돈을 쉽게 벌수 있다는 인식이 확산하고 있는 점도 작용하고 있다.

김정규 호남대 경찰행정학과 교수는 “‘전기통신금융사기법’에 따라 보이스피싱·스미싱의 경우 즉각 계좌 중지가 되지만 중고거래 사기는 신고 후 빨라야 10일 가량이 지나야 사기 특정범의 계좌가 정지된다”며 “피해를 막기 위해선 의심 신고될 경우 즉각 계좌를 막아야 하는데 법적으로 불가능해 피해자가 계속 늘어나고 있다”고 말했다.

그러면서 “거래하기전 ‘가격이 너무 낮다’고 판단되면 구매하지 않거나 직거래를 하는 게 사기 위험을 낮출 수 있는 최선의 방법”이라고 강조했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr