“의병은 단절된 과거가 아닌 살아 있는 역사”

2024년 08월 16일(금) 00:00 가가

[박성천 기자가 추천하는 책-의병은 살아 있다 임도혁 지음]

올해 79주년을 맞은 광복절은 여느 해보다 시끄럽고 어수선했다. 특히 신임 김형석 독립기념관장 임명을 둘러싼 논란은 다른 이슈를 압도할 만큼 관심을 끌었다.

더불어민주당과 조국혁신당 등 야 6당은 ‘친일’ 논란에 휩싸인 김형석 독립기념관장 인선에 반발하며 정부 주관의 광복절 행사에 불참했다. 국민의 힘은 경축식 불참과 관련 갈등과 분열을 조장하는 정치적 선동이라고 지적했다.

역사를 어떻게 바라보느냐는 다양한 분야에 영향을 미친다. 반만 년 우리의 역사는 외세 침략에 맞선 자주와 호국의 역사로 집약된다. 숱한 외침과 국권 상실에도 오늘날 세계 속의 당당한 국가로 우뚝 설 수 있었던 것은 3·1운동을 비롯한 독립 운동가들의 눈물겨운 투쟁에서 기인한 바 크다.

독립투사들의 활동은 임진왜란, 정유재란 당시 활동했던 수많은 의병들의 정신과 맞닿아 있다. 의병은 지난 과거에 박제된 역사가 아니라 오늘날 현존하는 살아 있는 역사이다.

의병들의 활약상을 유기적으로 연계한 ‘의병은 살아 있다’는 나라사랑의 뜨거운 숨결과 함성을 담고 있다. ‘기묘사화, 피의 흔적- 士林천하 이렇게 만들었다’를 펴낸 임도혁 조선일보 기자가 저자다. 의병 정신을 되살리기 위해 저자는 호남과 충청의 유적을 훑어 당대의 역사를 입체화했다.

‘의병은 살아 있다’라고 책 제목을 정한 것은 의병들 희생이 있었기에 오늘날 우리가 존재할 수 있었음을 강조하기 위해서였을 것이다. 지극히 당연하지만 이 말의 울림이 적잖은 것은 그만큼 역사를 왜곡, 폄훼하려는 세력이 적지 않다는 사실을 반증하는 것일 터다.

(재)석오문화재단·(사)서울여해재단 이사장 윤동한은 “여느 역사책처럼, 문헌과 사료에만 의존해 쓴 책이 아니다. 전적지를 소개하며 느낌을 적은 평면적인 답사서도 아니다”며 “저자가 직접 발로 뛰며 곳곳을 누빈 땀이 배어 있다. 의병과 수군, 의병과 가족 사이의 공간적인 접점을 찾고 있으며, 의병과 후손 간 시간적인 고리도 찾아내 연결하고 있다”고 평했다.

책은 호남, 충청 지역 의병들의 정신과 흔적이 남아 있는 장소 위주로 구성됐다. 호남은 해안과 평야지대가 있는 곳이라 예로부터 왜군들의 침략이 잦았다. 임진왜란 당시에 가장 많은 희생을 치렀음에도 의병들과 민초들의 봉기가 있었다.

무등산에는 충의의 공간이 많다. 익히 알려진 김덕령 장군을 기리는 충장사를 비롯해 정지 장군을 봉향하는 경열사가 대표적이다. 광주시민들이나 남도 사람들은 대체로 이들 장군의 활약은 아는 편이다. 그러나 이곳과 가까운 운암서원에 대해서는 아는 이들이 드물다. 이곳은 조선 중기 학자이자 임란 때 호남과 충청에서 활동을 펼쳤던 송제민 외에그 의 큰 아들 송타, 사위 권필도 배향돼 있다.

송제민(宋濟民) 이라는 이름에는 ‘세상을 다스려 백성을 구제하라’는 깊은 뜻이 담겨 있다. 곤재 정개청과 토정 이지함에게서 수학했던 그는 호방한 성격으로 서인, 동인 경계를 두지 않고 교류했다. 1592년 그는 ‘소모호남의병문’(召募湖南義兵文)을 써서 의병에 나설 것을 촉구한다. “만약 의병에 나오지 않는다든가 의병을 돕지 아니한다면 아비도 없고 임금도 없는 불의한 사람이며, 금수와 같은 마음으로 적을 돕는 무리나 다름없습니다.”

고경명은 호남 의병의 상징적 인물이다. 첫째와 둘째 아들도 의병활동을 하다 희생당한다. 포충사는 이들 삼부자 외에도 유팽로, 안영 등 5인의 충절을 기리기 위해 건립됐다. 고경명은 불리한 전황에도 불구하고 금산전투에서 고군분투하다 순절한다.

이밖에 책에는 알려지지 않는 의병들에 대한 기록도 나와 있다. 강진 염걸 일가를 비롯해 광양 강희보 일가, 나주 양산숙 일가, 달성 곽준 일가, 순천 허일 일가, 영광 김사모 일가, 화순 최경회 일가 등에 대한 활약과 순절한 내용들을 만날 수 있다.

<가디언·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

더불어민주당과 조국혁신당 등 야 6당은 ‘친일’ 논란에 휩싸인 김형석 독립기념관장 인선에 반발하며 정부 주관의 광복절 행사에 불참했다. 국민의 힘은 경축식 불참과 관련 갈등과 분열을 조장하는 정치적 선동이라고 지적했다.

|

| 왜군들과 육박전을 벌이는 의병들 모습을 담은 ‘금강전투도’(정창섭 작)와 |

(재)석오문화재단·(사)서울여해재단 이사장 윤동한은 “여느 역사책처럼, 문헌과 사료에만 의존해 쓴 책이 아니다. 전적지를 소개하며 느낌을 적은 평면적인 답사서도 아니다”며 “저자가 직접 발로 뛰며 곳곳을 누빈 땀이 배어 있다. 의병과 수군, 의병과 가족 사이의 공간적인 접점을 찾고 있으며, 의병과 후손 간 시간적인 고리도 찾아내 연결하고 있다”고 평했다.

책은 호남, 충청 지역 의병들의 정신과 흔적이 남아 있는 장소 위주로 구성됐다. 호남은 해안과 평야지대가 있는 곳이라 예로부터 왜군들의 침략이 잦았다. 임진왜란 당시에 가장 많은 희생을 치렀음에도 의병들과 민초들의 봉기가 있었다.

|

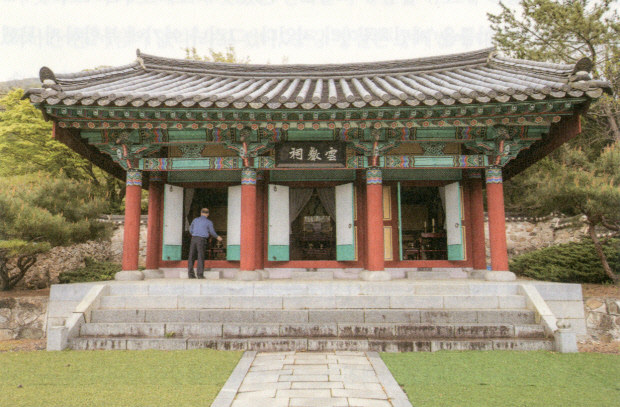

| 송제민과 송타, 권필의 위패를 모신 무등산 운암서원 내 운암사 전경. |

송제민(宋濟民) 이라는 이름에는 ‘세상을 다스려 백성을 구제하라’는 깊은 뜻이 담겨 있다. 곤재 정개청과 토정 이지함에게서 수학했던 그는 호방한 성격으로 서인, 동인 경계를 두지 않고 교류했다. 1592년 그는 ‘소모호남의병문’(召募湖南義兵文)을 써서 의병에 나설 것을 촉구한다. “만약 의병에 나오지 않는다든가 의병을 돕지 아니한다면 아비도 없고 임금도 없는 불의한 사람이며, 금수와 같은 마음으로 적을 돕는 무리나 다름없습니다.”

고경명은 호남 의병의 상징적 인물이다. 첫째와 둘째 아들도 의병활동을 하다 희생당한다. 포충사는 이들 삼부자 외에도 유팽로, 안영 등 5인의 충절을 기리기 위해 건립됐다. 고경명은 불리한 전황에도 불구하고 금산전투에서 고군분투하다 순절한다.

이밖에 책에는 알려지지 않는 의병들에 대한 기록도 나와 있다. 강진 염걸 일가를 비롯해 광양 강희보 일가, 나주 양산숙 일가, 달성 곽준 일가, 순천 허일 일가, 영광 김사모 일가, 화순 최경회 일가 등에 대한 활약과 순절한 내용들을 만날 수 있다.

<가디언·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr