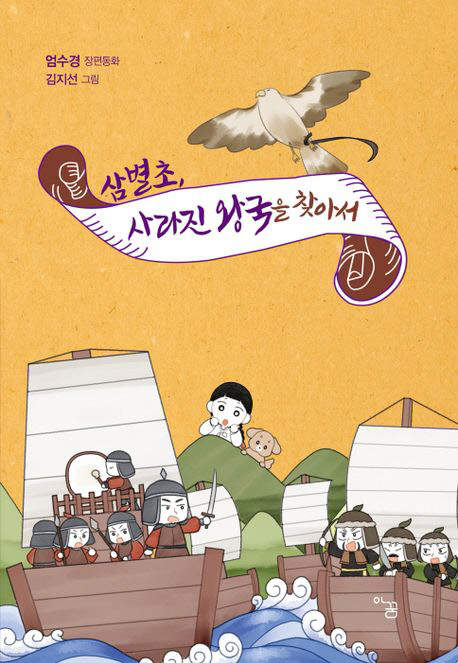

삼별초, 사라진 왕국을 찾아서-엄수경 지음

2023년 02월 01일(수) 21:05 가가

엄수경 동화작가 ‘삼별초…’ 출간

여몽 연합군에 항거한 활약상 그려

현장 사진 배치·잊혀진 우리말 사용

구어체로 이야기 들려주듯 풀어내

여몽 연합군에 항거한 활약상 그려

현장 사진 배치·잊혀진 우리말 사용

구어체로 이야기 들려주듯 풀어내

삼별초는 고려시대 대몽항쟁기에 활약을 펼쳤던 군사집단이다. 이들은 무인정권이 붕괴되고 고려가 몽골에 패배하자 독자적인 정부를 세웠다. 그러나 진도를 본거지로 싸우다가 고려와 몽골 연합군에 섬멸당하지만 우리 역사의 중요한 부분을 차지하고 있다.

엄수경 동화작가가 삼별초를 모티브로 장편 동화를 펴내 눈길을 끈다.

‘삼별초, 사라진 왕국을 찾아서’는 엄 작가가 삼별초의 흔적이 남은 역사적 공간을 직접 답사하며 완성한 작품이다.

“진도를 비롯해 제주도, 그리고 강화도까지 답사하며 사라진 이야기를 새롭게 형상화해보자는 생각을 했어요. 삼별초 고려왕국이 용장산성에 궁궐을 짓고 1년 여를 여몽연합군에 항건한 사실을 생생한 이야기로 구현하는 게 오랜 바람이었습니다.”

우리 역사와 문화에 관심이 많은 엄 작가는 “그들이 목숨을 걸고 지켜냈던 삼별초 고려는 어떤 의미가 있었을까”를 깊이 숙고했다. 평소 문화현장에서 역사현장에서 카메라를 들고 부지런히 셔터를 눌러대던 그였기에 관심의 방향을 어느 정도 예상하고 있었다. 그럼에도 막상 ‘따끈따끈하면서도 묵직한’ 장편동화를 건네자 그동안의 부지런한 활동들에 담긴 땀의 의미가 비로소 짐작이 되었다.

그는 “진도 민속조사에서 750년이 지난 삼별초 관련 지명이 생생하게 남아 있는 것을 보고 놀랐다”며 “삼별초 동화를 써보자 생각하고 몇 번을 반복해서 더 가봤다”고 말했다.

특히 작가는 이번 작품의 대부분을 구어체로 완성했다. 니단이와 송징 등 등장인물을 좀더 생생하게 그려내기 위한 의도였고 한편으론 잊혀져가는 우리말을 다시 살려내기 위한 의미도 담겨 있었다.

“니단이, 두바, 시바, 육바 등 등장하는 여러 인물 이름은 진도에서 사용하는 독특한 명칭입니다. ‘얄라차!’와 같은 잊힌 감탄사를 찾아내 독자들로 하여금 우리말의 쫀득쫀득한 맛을 알게 하고 싶었죠.”

그의 말에서 작품 창작에 임하는 그의 지향점이랄까, 관점이 느껴졌다. 엄 작가는 “누군가에게 이야기를 들려주는 형식을 취하다 보니 입말을 쓰게 됐고 가능한 우리말을 쓰게 됐다”고 부연했다.

작품에서 마치 독자를 그곳에 초대한 듯한 현장감이 느껴지는 건 그런 이유다. 이야기 곳곳에 삼별초 현장이 담긴 사진을 배치한 것도 그런 기획 의도와 무관치 않다.

“삼별초 역사적 사실과 제 상상력이 더해진 이야기 속에서 우리 민족의 정기와 그들이 꿈꾸었던 해양왕국을 멋지게 펼쳐 보이고 싶었죠. 한마디로 우리 역사와 문화에 대한 일종의 눈 맞추기, 관심이라고 할 수 있습니다. 나아가 역사 바로 세우기와 같은 거대 담론은 아닐지라도 중국의 ‘동북공정’이나 일본 ‘임나일본설’ 같은 주장의 허구에 대해서도 알리고 싶었죠.”

엄 작가는 동화 창작 외에도 민속이나 사진에 대해서도 관심이 많다. 민속조사를 다니다 보면 자연스럽게 사진을 찍을 수밖에 없는 상황이 된다. 그것과 관련 의미있는 에피소드 하나가 있다.

“몇 해 전 영암 갈곡마을 벼농사 관련 조사를 한 적이 있습니다. 마을 어른들을 만나 벼농사 과정 이야기를 듣는 것이었지요. 못자리부터 벼 수확할 때까지 조사를 다니며 사진을 찍었는데, 새해가 됐을 때 달력을 만들어 주시더라고요. 그 달력에 제가 찍은 사진이 거의 들어 있는 거예요. 부끄러웠습니다.”

엄 작가는 “사진을 조금만 더 알았더라면 좋은 사진을 찍었을 텐데 하는 아쉬움이 컸다”고 했다. 평생교육원에서 본격적으로 사진을 배운 것은 그 때문이었다. 현재는 기록사진을 찍고 있다. 5·18민주화운동 사적지 중 변하지 않았던 공간과 광주재개발 현장을 담고 있다. 목요사진과 한국현대사진가협회 회원으로 활동하며 사진을 매개로 다양한 활동을 전개하고 있다. “사진은 욕망”이라는 말은 “사진은 내 눈으로 본 이야기를 담는 행위”라는 의미와 상통했다.

그는 동화 외에 소설도 쓰고 시도 쓴다. 끊임없이 창작이라는 매개를 통해 독자들과 시민들과 소통하고 싶은 것이다. 향후 계획을 물었더니 “다른 공간에서 일어났던 주요한 역사적 이야기를 하고 싶다”는 말이 돌아왔다.

“제주 4·3항쟁을 비롯해 백제 이야기, 그리고 사라진 역을 찾아 이야기도 듣고 사진도 찍고 싶어요. 그것을 모티브로 사진 이야기를 펴낼 예정입니다.”

한편 엄 작가는 광주여대에서 문예창작을, 목포대 대학원에서 민속학을 공부했으며 지역 신춘문예에 동화가 당선돼 창작활동을 시작했다. 지금까지 창작판소리 동화 ‘코 없는 벅수’를 발간했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

‘삼별초, 사라진 왕국을 찾아서’는 엄 작가가 삼별초의 흔적이 남은 역사적 공간을 직접 답사하며 완성한 작품이다.

“진도를 비롯해 제주도, 그리고 강화도까지 답사하며 사라진 이야기를 새롭게 형상화해보자는 생각을 했어요. 삼별초 고려왕국이 용장산성에 궁궐을 짓고 1년 여를 여몽연합군에 항건한 사실을 생생한 이야기로 구현하는 게 오랜 바람이었습니다.”

우리 역사와 문화에 관심이 많은 엄 작가는 “그들이 목숨을 걸고 지켜냈던 삼별초 고려는 어떤 의미가 있었을까”를 깊이 숙고했다. 평소 문화현장에서 역사현장에서 카메라를 들고 부지런히 셔터를 눌러대던 그였기에 관심의 방향을 어느 정도 예상하고 있었다. 그럼에도 막상 ‘따끈따끈하면서도 묵직한’ 장편동화를 건네자 그동안의 부지런한 활동들에 담긴 땀의 의미가 비로소 짐작이 되었다.

“니단이, 두바, 시바, 육바 등 등장하는 여러 인물 이름은 진도에서 사용하는 독특한 명칭입니다. ‘얄라차!’와 같은 잊힌 감탄사를 찾아내 독자들로 하여금 우리말의 쫀득쫀득한 맛을 알게 하고 싶었죠.”

|

작품에서 마치 독자를 그곳에 초대한 듯한 현장감이 느껴지는 건 그런 이유다. 이야기 곳곳에 삼별초 현장이 담긴 사진을 배치한 것도 그런 기획 의도와 무관치 않다.

“삼별초 역사적 사실과 제 상상력이 더해진 이야기 속에서 우리 민족의 정기와 그들이 꿈꾸었던 해양왕국을 멋지게 펼쳐 보이고 싶었죠. 한마디로 우리 역사와 문화에 대한 일종의 눈 맞추기, 관심이라고 할 수 있습니다. 나아가 역사 바로 세우기와 같은 거대 담론은 아닐지라도 중국의 ‘동북공정’이나 일본 ‘임나일본설’ 같은 주장의 허구에 대해서도 알리고 싶었죠.”

엄 작가는 동화 창작 외에도 민속이나 사진에 대해서도 관심이 많다. 민속조사를 다니다 보면 자연스럽게 사진을 찍을 수밖에 없는 상황이 된다. 그것과 관련 의미있는 에피소드 하나가 있다.

“몇 해 전 영암 갈곡마을 벼농사 관련 조사를 한 적이 있습니다. 마을 어른들을 만나 벼농사 과정 이야기를 듣는 것이었지요. 못자리부터 벼 수확할 때까지 조사를 다니며 사진을 찍었는데, 새해가 됐을 때 달력을 만들어 주시더라고요. 그 달력에 제가 찍은 사진이 거의 들어 있는 거예요. 부끄러웠습니다.”

엄 작가는 “사진을 조금만 더 알았더라면 좋은 사진을 찍었을 텐데 하는 아쉬움이 컸다”고 했다. 평생교육원에서 본격적으로 사진을 배운 것은 그 때문이었다. 현재는 기록사진을 찍고 있다. 5·18민주화운동 사적지 중 변하지 않았던 공간과 광주재개발 현장을 담고 있다. 목요사진과 한국현대사진가협회 회원으로 활동하며 사진을 매개로 다양한 활동을 전개하고 있다. “사진은 욕망”이라는 말은 “사진은 내 눈으로 본 이야기를 담는 행위”라는 의미와 상통했다.

그는 동화 외에 소설도 쓰고 시도 쓴다. 끊임없이 창작이라는 매개를 통해 독자들과 시민들과 소통하고 싶은 것이다. 향후 계획을 물었더니 “다른 공간에서 일어났던 주요한 역사적 이야기를 하고 싶다”는 말이 돌아왔다.

“제주 4·3항쟁을 비롯해 백제 이야기, 그리고 사라진 역을 찾아 이야기도 듣고 사진도 찍고 싶어요. 그것을 모티브로 사진 이야기를 펴낼 예정입니다.”

한편 엄 작가는 광주여대에서 문예창작을, 목포대 대학원에서 민속학을 공부했으며 지역 신춘문예에 동화가 당선돼 창작활동을 시작했다. 지금까지 창작판소리 동화 ‘코 없는 벅수’를 발간했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr