[2022 문화계 결산] ‘탈춤’ 유네스코 유산 지정…순천 선암사 일주문 보물로

2022년 12월 28일(수) 19:40 가가

<4> 문화재

‘윷놀이’ 국가무형문화재, 여수 향일암 일원은 명승 등록

전남대 도서관 ‘상교정본자비도량참법’ 6권 보물 지정

‘윷놀이’ 국가무형문화재, 여수 향일암 일원은 명승 등록

전남대 도서관 ‘상교정본자비도량참법’ 6권 보물 지정

올해는 풍자와 해학이 담긴 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐다.

종합예술로 꼽히는 우리 탈춤은 춤, 노래, 연극을 모두 포괄하는 장르다. 단순한 놀이에 그치지 않고 사회적인 메시지를 전달해 풍자성과 유쾌함을 담고 있다.

지난 11월 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됨으로써 우리나라는 모두 22개 종목의 인류무형문화유산을 보유하게 됐다. 국가무형문화재로는 통영오광대를 비롯해 양주별산대놀이, 고성오광대, 북청사자놀음, 봉산탈춤, 하회별신굿탈놀이, 가산오광대 등이 있다.

탈춤은 국내 무형유산 제도가 도입된 1960년대부터 국가무형문화재 목록에 포함됐다. 이번에 등재된 탈춤은 국가무형문화재 13개와 시도무형문화재 5개로 구성돼 있다.

명절이면 온 가족이 함께 모여 즐기던 전통놀이인 ‘윷놀이’는 올해 국가무형문화재로 지정됐다.

윷놀이는 윷가락 4개를 던져 윷판의 모든 말을 목적지에 들어오게 하는 놀이로 남녀 노소, 장소를 가리지 않고 즐길 수 있다. 특히 정월 초나 정월대보름에 많이 즐겼다.

윷놀이 유래는 오래 전으로 거슬러올라간다. 삼국시대와 고려시대 문헌에는 윷을 직접적으로 지칭하는 용어는 나오지 않지만 나무로 만든 주사위를 던져 승부를 겨루는 저포놀이가 나온다. 조선 초기에는 윷놀이에 해당하는 ‘사희’라는 용어가 쓰였다. 조선 중후기에는 ‘척사’(擲柶)라는 말로 쓰이기도 했다.

특히 윷가락은 지역에 따라 종류가 다양하며 최근에는 시각장애인을 위한 옻놀이도 이뤄지고 있을 만큼 보편화되고 있다. 문화적 포용성과 깊은 연관이 되는 대목이다.

조선시대 잇단 전라과 병화에서도 소실을 면했던 순천 선암사 일주문은 국가지정문화재 보물이 됐다.

일주문은 사찰로 들어가는 출입구로 사찰이 시작되는 영역을 표시한다. 일반적인 문은 네 기둥을 세우고 그 위에 지붕을 얹는 형태로 이루어져 있지만 일주문은 두 기둥 위에 지붕을 얹는 형식으로 이루어져 있다.

선암사 일주문은 조계문(曹溪門)으로도 불린다. 1540년 중창됐다는 기록이 남아 있으며 건물 모서리에 추녀가 없는 게 특징이다. 맞배지붕과 공포(하중을 받치기 위해 대는 부재)가 여러 개인 다포식 건물 양식을 띈다. 조선시대 문헌에 따르면 임진왜란과 병자호란 때 절 내에서 유일하게 소실을 면한 건축물이다.

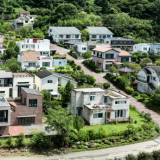

해돋이 명소로 유명한 여수 향일암(向日庵) 일원도 올해 국가지정문화재 명승으로 등록됐다.

‘해를 향한 암자’라는 이름의 향일암은 아름다운 경관으로 많은 이들이 즐겨 찾는 곳이다. 여수시 돌산읍 금오산에 있는 향일암은 양양 낙산사와 남해 보리암, 강화 보문사와 함께 우리나라 4대 관음 기도처로 알려져 있다.

기암괴석 절벽에 세워진 암자는 지형적 형상이 이채롭다. 거북이가 경전을 등에 지고 남해 용궁으로 들어가는 듯한 모습과 거북의 등껍질 무늬를 닮은 암석, 인근의 울창한 숲은 빼어난 경관과 조화를 이룬다.

고흥 여산송씨 쌍충 정려각을 비롯해 강진 해남윤씨 추원당과 영모당은 보물로 승격됐다.

고흥 여산송씨 쌍충 정려각은 여산송씨 출신 송대립과 그의 아들 송심이 임진왜란과 병자호란 때 전공을 세우고 순절한 것을 기리기 위해 조정에서 내려준 정려다. 1704년 정려각 건립 이후 몇 차례의 수리와 정비를 거쳐 오늘에 이르렀다.

강진 해남윤씨 추원당은 해남윤씨 10세 윤사보와 11세 윤경 부자를 모시는 재실이다. 1649년 윤선도의 주도로 창건된 이래 여러 번 중수를 거쳤다. 다른 곳에서 찾아볼 수 없는 독창적 건축기법을 보여준다.

영모당은 해남윤씨 중시조인 8세 윤광전과 9세 윤단봉, 윤단학 형제 등 3위를 모신 건물로 18세기 지방 건축을 이해하는 데 중요한 자료로 평가받는다.

전남대 도서관이 소장하고 있는 고려 공민왕 당시 간행된 불교의식집 ‘상교정본자비도량참법’ 6권도 보물로 지정됐다.

보존상태가 양호하며 다른 판본들과 달리 종이를 절첩장 형태로 만든 것이 특징이다. ‘상교정본자비도량참법’은 중국 양나라 무제가 죽은 황후의 극락왕생을 위해 편찬하게 한 ‘자비도량참법’을 원나라 때 교정해 10권으로 간행됐다.

우리나라에는 고려 충숙왕(1316년)과 공민왕(1352년) 때 간행된 고려본을 비롯해 조선 세조, 성종 때 간행된 간경도감본 등 10여 종이 보물로 지정돼 있는 희귀본이다. 전남대 소장본은 고려 공민왕 때 간행된 것으로 전체 10권 중 권6 1책만이 남아 있다.

보성의 오봉산 구들장 채석지도 국가문화재로 등록돼 눈길을 끌었다.

현존하는 국내 최대 규모의 구들장 채석 산지로 알려진 오봉산 구들장 채석지는 1930년대부터 1980년 초까지 채석이 이루어졌고 전국 생산량의 70%를 담당했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

종합예술로 꼽히는 우리 탈춤은 춤, 노래, 연극을 모두 포괄하는 장르다. 단순한 놀이에 그치지 않고 사회적인 메시지를 전달해 풍자성과 유쾌함을 담고 있다.

탈춤은 국내 무형유산 제도가 도입된 1960년대부터 국가무형문화재 목록에 포함됐다. 이번에 등재된 탈춤은 국가무형문화재 13개와 시도무형문화재 5개로 구성돼 있다.

명절이면 온 가족이 함께 모여 즐기던 전통놀이인 ‘윷놀이’는 올해 국가무형문화재로 지정됐다.

윷놀이 유래는 오래 전으로 거슬러올라간다. 삼국시대와 고려시대 문헌에는 윷을 직접적으로 지칭하는 용어는 나오지 않지만 나무로 만든 주사위를 던져 승부를 겨루는 저포놀이가 나온다. 조선 초기에는 윷놀이에 해당하는 ‘사희’라는 용어가 쓰였다. 조선 중후기에는 ‘척사’(擲柶)라는 말로 쓰이기도 했다.

조선시대 잇단 전라과 병화에서도 소실을 면했던 순천 선암사 일주문은 국가지정문화재 보물이 됐다.

일주문은 사찰로 들어가는 출입구로 사찰이 시작되는 영역을 표시한다. 일반적인 문은 네 기둥을 세우고 그 위에 지붕을 얹는 형태로 이루어져 있지만 일주문은 두 기둥 위에 지붕을 얹는 형식으로 이루어져 있다.

선암사 일주문은 조계문(曹溪門)으로도 불린다. 1540년 중창됐다는 기록이 남아 있으며 건물 모서리에 추녀가 없는 게 특징이다. 맞배지붕과 공포(하중을 받치기 위해 대는 부재)가 여러 개인 다포식 건물 양식을 띈다. 조선시대 문헌에 따르면 임진왜란과 병자호란 때 절 내에서 유일하게 소실을 면한 건축물이다.

해돋이 명소로 유명한 여수 향일암(向日庵) 일원도 올해 국가지정문화재 명승으로 등록됐다.

‘해를 향한 암자’라는 이름의 향일암은 아름다운 경관으로 많은 이들이 즐겨 찾는 곳이다. 여수시 돌산읍 금오산에 있는 향일암은 양양 낙산사와 남해 보리암, 강화 보문사와 함께 우리나라 4대 관음 기도처로 알려져 있다.

기암괴석 절벽에 세워진 암자는 지형적 형상이 이채롭다. 거북이가 경전을 등에 지고 남해 용궁으로 들어가는 듯한 모습과 거북의 등껍질 무늬를 닮은 암석, 인근의 울창한 숲은 빼어난 경관과 조화를 이룬다.

고흥 여산송씨 쌍충 정려각을 비롯해 강진 해남윤씨 추원당과 영모당은 보물로 승격됐다.

고흥 여산송씨 쌍충 정려각은 여산송씨 출신 송대립과 그의 아들 송심이 임진왜란과 병자호란 때 전공을 세우고 순절한 것을 기리기 위해 조정에서 내려준 정려다. 1704년 정려각 건립 이후 몇 차례의 수리와 정비를 거쳐 오늘에 이르렀다.

강진 해남윤씨 추원당은 해남윤씨 10세 윤사보와 11세 윤경 부자를 모시는 재실이다. 1649년 윤선도의 주도로 창건된 이래 여러 번 중수를 거쳤다. 다른 곳에서 찾아볼 수 없는 독창적 건축기법을 보여준다.

영모당은 해남윤씨 중시조인 8세 윤광전과 9세 윤단봉, 윤단학 형제 등 3위를 모신 건물로 18세기 지방 건축을 이해하는 데 중요한 자료로 평가받는다.

전남대 도서관이 소장하고 있는 고려 공민왕 당시 간행된 불교의식집 ‘상교정본자비도량참법’ 6권도 보물로 지정됐다.

보존상태가 양호하며 다른 판본들과 달리 종이를 절첩장 형태로 만든 것이 특징이다. ‘상교정본자비도량참법’은 중국 양나라 무제가 죽은 황후의 극락왕생을 위해 편찬하게 한 ‘자비도량참법’을 원나라 때 교정해 10권으로 간행됐다.

우리나라에는 고려 충숙왕(1316년)과 공민왕(1352년) 때 간행된 고려본을 비롯해 조선 세조, 성종 때 간행된 간경도감본 등 10여 종이 보물로 지정돼 있는 희귀본이다. 전남대 소장본은 고려 공민왕 때 간행된 것으로 전체 10권 중 권6 1책만이 남아 있다.

보성의 오봉산 구들장 채석지도 국가문화재로 등록돼 눈길을 끌었다.

현존하는 국내 최대 규모의 구들장 채석 산지로 알려진 오봉산 구들장 채석지는 1930년대부터 1980년 초까지 채석이 이루어졌고 전국 생산량의 70%를 담당했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr