우주보다 먼 남극의 실체 바다속 탐험

2020년 08월 07일(금) 00:00 가가

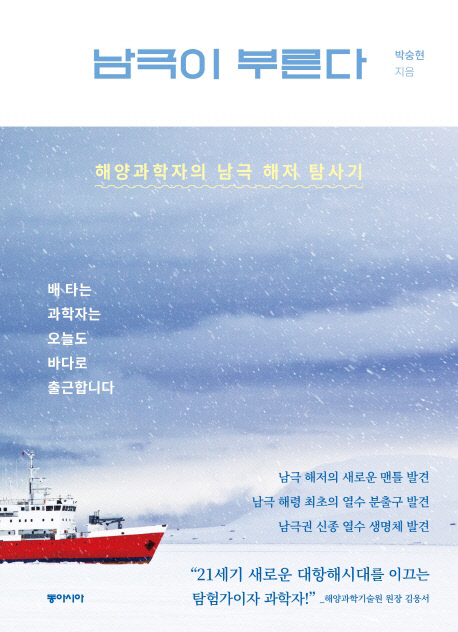

남극이 부른다

박숭현 지음

박숭현 지음

“우주에는 몇 분이면 도착하는데, 남극 기지에 오려면 며칠이 걸리는군요. 여기가 우주보다도 머네요.”

일본의 우주비행사 모리 마모루가 자국의 남극 기지를 방문하면서 한 말이다. 단순히 이동 시간만을 두고 한 말은 아니다. 그만큼 거리가 멀다는 얘기다. 한국에서 남극까지는 약 1만3400km다.

그에 비해 우주는, 다시 말해 지구와 우주 사이를 규정하는 경계인 카르만 라인(해발고도)은 약 100km 지점에 위치한다. 외기권을 고려하더라도 약 100km 지점이면 우주라 해도 무방하다할 수 있다.

물리적인 거리를 두고 얘기한다면 남극은 우주보다 더 ‘멀다’는 말이 틀린 얘기는 아니다. 그렇다면 우리에게 남극의 실체는 무엇일까?

남극 해저 탐사를 다룬 책이 발간돼 눈길을 끈다. 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 책임연구원 박숭현 박사가 펴낸 ‘남극이 부른다’는 남극을 둘러싼 흥미진진한 탐험일지다. 저자는 한국의 아라온호를 비롯 세계 각국의 다양한 연구선을 타고 매해 대양으로 나간다. 주로 지구의 내부 물질과 에너지가 나오는 통로인 해저 중앙 해령을 연구하기 위해서다.

그동안 저자와 그의 연구팀들은 남극권 중앙 해령 최초의 열수 분출구 발견, 남극권 신종 열수 생명체 발견, 남극 해저의 새로운 맨틀을 발견하는 등 주목할 만한 성과를 냈다.

해양 탐사는 특성상 이리저리 배를 옮겨 타고 떠돌아다닌다. 흥미로운 점은 연구선도 사람처럼 국적이 있다 보니 선적에 따라서 문화와 환경이 다르다는 점이다. 다른 문화와 접하고 다른 문화권과 접하는 것은 하나의 경험을 넘어 양식이 된다. 그가 해양 탐사를 “단순한 과학 연구를 넘어선, 다른 사람과의 만남이며 이문화의 교류”라고 하는 것은 그 때문이다.

저자는 2015년 세계 최초 남극권 중앙 해령의 열수 분출구와 신종 열수 생명체를 발견해 화제를 모았는데, 이때 ‘무진’이라고 이름을 붙였다. 무진의 안개를 떠올리게 하는 열수의 현상과 탐사 과정에서 맞닥뜨리는 모호한 느낌을 반영했다.

저자의 글에 특유의 감성이 담겨 있는 것은 그러한 배경과 무관치 않다. 보이지 않는 저편, 단단한 해저에 잠든 매력적 이야기를 캐내 독자들에게 맛깔스러운 글로 전달한다. 바다가 품은 지구에 대한 신비를 알고자 하는 이들에게는 더할 나위 없는 ‘선물’이다.

한국해양과학기술원 김웅서 원장은 “그의 글에는 소설가로서의 재능이 숨어 있다. 과학적인 내용이지만 소설같이 읽는 재미가 있다. 필자의 폭넓은 지식이 군데군데 양념처럼 들어가 색다른 맛이 난다”고 평한다.

책을 읽다보면 곳곳에서 바다가 부르는 소리를 듣게 된다. 아니 그것은 지구가 부르는 소리이기도 하다. 저자는 “땅만 바라봐서는 지구는 보이지 않는다”고 강조한다. 지구의 순환이 태양과 우주, 생물체, 지구 내부에 이르기까지 모든 요소가 어우러진 ‘전 지구적인’ 과정이기 때문이다.

이는 바다가 거대한 순환의 한 축을 이룬다는 것과 궤를 같이한다. 즉 바다를 연구하는 것은 지구를 연구하는 것이고 결국 우리 인간을 이해하는 과정으로 귀결된다. 삶의 터전으로서의 지구를 이해하는 방편은 모든 변화와 지구 내부의 활동을 고려하는 데 있다.

<동아시아·1만7500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

일본의 우주비행사 모리 마모루가 자국의 남극 기지를 방문하면서 한 말이다. 단순히 이동 시간만을 두고 한 말은 아니다. 그만큼 거리가 멀다는 얘기다. 한국에서 남극까지는 약 1만3400km다.

물리적인 거리를 두고 얘기한다면 남극은 우주보다 더 ‘멀다’는 말이 틀린 얘기는 아니다. 그렇다면 우리에게 남극의 실체는 무엇일까?

남극 해저 탐사를 다룬 책이 발간돼 눈길을 끈다. 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 책임연구원 박숭현 박사가 펴낸 ‘남극이 부른다’는 남극을 둘러싼 흥미진진한 탐험일지다. 저자는 한국의 아라온호를 비롯 세계 각국의 다양한 연구선을 타고 매해 대양으로 나간다. 주로 지구의 내부 물질과 에너지가 나오는 통로인 해저 중앙 해령을 연구하기 위해서다.

저자는 2015년 세계 최초 남극권 중앙 해령의 열수 분출구와 신종 열수 생명체를 발견해 화제를 모았는데, 이때 ‘무진’이라고 이름을 붙였다. 무진의 안개를 떠올리게 하는 열수의 현상과 탐사 과정에서 맞닥뜨리는 모호한 느낌을 반영했다.

|

한국해양과학기술원 김웅서 원장은 “그의 글에는 소설가로서의 재능이 숨어 있다. 과학적인 내용이지만 소설같이 읽는 재미가 있다. 필자의 폭넓은 지식이 군데군데 양념처럼 들어가 색다른 맛이 난다”고 평한다.

책을 읽다보면 곳곳에서 바다가 부르는 소리를 듣게 된다. 아니 그것은 지구가 부르는 소리이기도 하다. 저자는 “땅만 바라봐서는 지구는 보이지 않는다”고 강조한다. 지구의 순환이 태양과 우주, 생물체, 지구 내부에 이르기까지 모든 요소가 어우러진 ‘전 지구적인’ 과정이기 때문이다.

이는 바다가 거대한 순환의 한 축을 이룬다는 것과 궤를 같이한다. 즉 바다를 연구하는 것은 지구를 연구하는 것이고 결국 우리 인간을 이해하는 과정으로 귀결된다. 삶의 터전으로서의 지구를 이해하는 방편은 모든 변화와 지구 내부의 활동을 고려하는 데 있다.

<동아시아·1만7500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr