이타와 시여 - 강명관 지음

2024년 03월 31일(일) 15:50 가가

조선 후기 문학이 꿈꾼 ‘나눔’과 ‘더불어 살기’

‘남산골 샌님 허생이 변 부자에게 돈을 빌려 말총과 과일을 매점매석해 큰돈을 번다. 군도(群盜·도둑무리)를 찾아가 돈을 나눠주고, 무인도에 ‘무정부(Anarchy) 공동체’를 꾸린다. 일본 나가사키 기근 소식을 듣고 그동안 축적한 잉여곡물을 팔아 은화 100만 냥을 확보한다. 허생은 100만 냥 가운데 50만 냥은 바다에 버리고, 나머지 40만 냥은 굶주린 백성 구제에, 10만냥은 변 부자에게 갚는다.’

연암 박지원이 쓴 한문소설 ‘옥갑야화’(玉匣夜話)에 실려 있는 ‘허생전’(許生傳) 줄거리이다. 같은 책에는 ‘홍순언 이야기’도 있다. 역관 홍순언이 북경에서 위기에 빠진 한 여성을 도왔는데, 그 여성은 병부상서 석성의 아내가 되어 홍순언에게 보화를 주어 은혜를 갚는다. 또 석성은 임진왜란 때 명나라의 조선파병에 큰 도움을 준다는 이야기이다. 아무런 대가를 바라지 않고 했던 주인공의 이타적인 행동이 나중에 큰 보상으로 돌아온다는 게 주스토리이다. 이처럼 흥부전과 심청전 등 ‘이타(利他)-보상의 구조위에 축조된’ 문학작품들이 조선 후기에 들어 많이 양산돼 유통된 까닭은 뭘까.

강명관 부산대 한문학과 명예교수는 신간 ‘이타(利他)와 시여(施與)’를 통해 남다른 관점에서 조선 후기 ‘이타적 행위와 그것에 대한 보상을 구조로 하는’ 문학 작품들을 살핀다. 생경한 시여라는 단어는 ‘보상을 기대하지 않는 일방적인 순수 증여’를 의미한다. 저자는 책머리에서 “이 작품들을 ‘이타’와 ‘시여’라는 핵심어로 분석해 과거와는 전혀 다른 작품 이해에 도달하는 것이 나의 목적이다. 지금의 대한민국 사회에서 이 새로운 이해가 갖는 의미를 진지하게 묻고 싶다. 자본주의의 심부(深部)에 도달한 한국 사회에서 우리는 모두 경제인(Economic man)이다. 경제인인 우리에게 ‘이타’와 ‘시여’는 어떤 의미를 갖는 것인가”라고 화두를 던진다. 부제로 ‘조선후기 문학이 꿈꾼 공생의 삶’을 붙인 신간은 ‘홍순언 이야기’와 이타적 심성의 작화력, 이타적 심성의 작동원리, 이타-보상담 출현의 역사적 이유 등 7개 장(場)으로 나눠 이야기를 풀어나간다.

‘흥부전’, ‘심청전’과 같은 허구적 작품도 있지만 천의(賤醫) 응립’, ‘두금구전(傳)’ 등 실존인물을 다룬 전기(傳記)물들도 양산됐다. 사노(私奴)출신인 응립은 의료에 대한 대가를 받지 않았고, 치료를 받았던 사람들에게 민폐를 끼치지 않기 위해 시장에도 가지 않았다. 여성 두금구는 전 재산을 교육기관인 성균관에 기증했다. 이들과 같은 이야기 속 주인공들의 ‘자기손실 감내’와 ‘보상기대 부재’는 이타-보상담(談)의 핵심적 서술원칙이기도 하다. 요즘으로 치면 “줬으면 그만이지”라고 말하는 경남 진주 김장하 선생과 맥이 닿는다.

조선 후기에 ‘이타-보상담’이 쏟아진 이유에 대해 저자는 “임진왜란·병자호란 양란이란 미증유의 전쟁과 함께 기후변화로 인한 흉작과 기근, 전염병의 유행, 사족-관료체제의 수탈 강화, 화폐의 도입은 사회적으로 출현한 빈곤화, 비윤리적 부의 축적, 윤리의 파괴를 초래하고 강화하였다”면서 “그것은 사회생명과 신체생명의 소거 앞에 선 사회적 약자를 대거 출현케 하였다. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가. 조선후기의 문학은 이타-보상담으로 이 문제에 대해 답하고자 한 것이었다”고 분석한다. 우리에게 친숙한 ‘흥부전’은 ‘민중적 상상력을 통해 이타성을 회복함으로써’ 부(富)의 편중문제를 해결하고자 하는 작품으로도 볼 수 있다. ‘시여는 인간의 이타적 심성에서 발현하는 것’이라고 말하는 저자는 오늘의 한국사회에 대안을 제시한다.

“문제는 순간의 감동을 넘어, 교육을 통해 어렸을 때부터 개인의 내면에 이타성을 각인시키는 것이다. 더 중요한 것은, 그 이타성에 기초한, 흔들리지 않는 제도를 여러 차원에서, 여러 방면에서 만들고 실천에 옮기는 것일 터이다.” <푸른역사·1만7000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

|

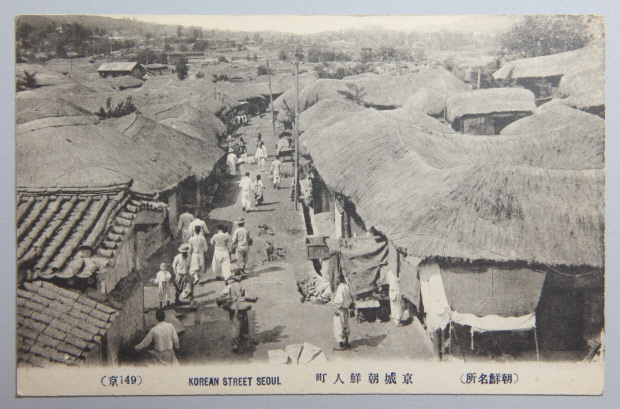

| 임진왜란·병자호란 이후 조선후기 사회의 집단 심성은 이타-보상담을 양산했다. 서울 종로 광희문 문루에서 바라본 왕십리 방향 마을거리. <출처 서울역사아카이브> |

조선 후기에 ‘이타-보상담’이 쏟아진 이유에 대해 저자는 “임진왜란·병자호란 양란이란 미증유의 전쟁과 함께 기후변화로 인한 흉작과 기근, 전염병의 유행, 사족-관료체제의 수탈 강화, 화폐의 도입은 사회적으로 출현한 빈곤화, 비윤리적 부의 축적, 윤리의 파괴를 초래하고 강화하였다”면서 “그것은 사회생명과 신체생명의 소거 앞에 선 사회적 약자를 대거 출현케 하였다. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가. 조선후기의 문학은 이타-보상담으로 이 문제에 대해 답하고자 한 것이었다”고 분석한다. 우리에게 친숙한 ‘흥부전’은 ‘민중적 상상력을 통해 이타성을 회복함으로써’ 부(富)의 편중문제를 해결하고자 하는 작품으로도 볼 수 있다. ‘시여는 인간의 이타적 심성에서 발현하는 것’이라고 말하는 저자는 오늘의 한국사회에 대안을 제시한다.

“문제는 순간의 감동을 넘어, 교육을 통해 어렸을 때부터 개인의 내면에 이타성을 각인시키는 것이다. 더 중요한 것은, 그 이타성에 기초한, 흔들리지 않는 제도를 여러 차원에서, 여러 방면에서 만들고 실천에 옮기는 것일 터이다.” <푸른역사·1만7000원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr