[고봉과 문헌 자료] 퇴계-고봉 편지첩 등 기록유산…종가 아닌 국가가 관리해야

2022년 10월 04일(화) 23:00 가가

기대승 逝世 450주년 다시, 고봉을 만나다

기록 유산 문화재 포함 1300여점…전수 조사·연구 이뤄져야

호패·생활유물 등 고봉과 후손이 남긴 역사·문화에도 관심을

기록 유산 문화재 포함 1300여점…전수 조사·연구 이뤄져야

호패·생활유물 등 고봉과 후손이 남긴 역사·문화에도 관심을

고봉의 선대는 원래 서울에 거주하였으나 사화(士禍)를 피해 남쪽으로 내려와 새로운 터에 정착하였다. 그곳이 현재의 광주광역시 광산구 신룡동인데, 예전의 행정구역 명칭으로는 광곡리(廣谷里)라고 하였고, ‘광곡’은 순우리말로 ‘너부실’이라고 하여 행주기씨가 모여 살았던 곳을 ‘너부실 마을’이라고도 하였다. 따라서 너부실은 고봉 선생이 태어나고 자란 곳이며 그의 후손들 또한 대대로 뿌리를 내리고 현재까지 살고 있는 마을이다.

고봉의 직계 후손들은 여전히 너부실에 뿌리를 두고 살아가고 있으며 선조로부터 물려받은 정신문화를 소중히 간직해 오고 있다. 대표적인 정신문화 유산이 바로 기록이며 일반적으로 고문서, 고서라 불리는 옛날 문헌 자료이다. 고봉이 남긴 여러 기록과 그를 이어 후손들이 남긴 다양한 기록문화유산 자료는 일찍이 그 가치와 중요성을 인정받아 문화재로 지정되었다.

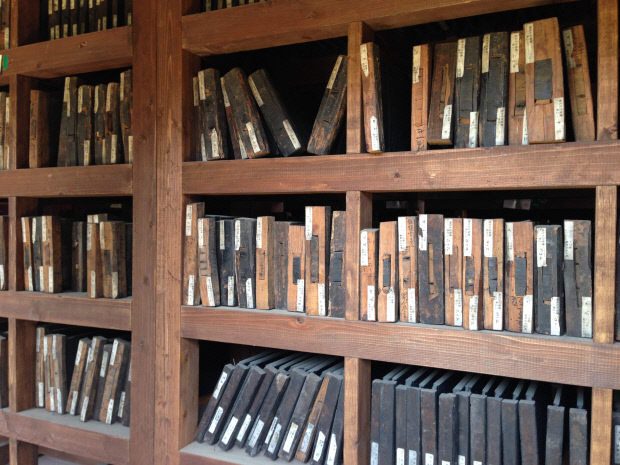

제일 먼저 1992년에 고봉의 시문집인 ‘고봉선생문집’과 퇴계 선생과 주고받은 편지를 정리해 놓은 ‘고봉선생왕복서’과 ‘이기왕복서’, 주자학에 관하여 정리한 ‘주자문록’ 등 10여 책에 해당하는 목판 474매를 광주광역시 유형문화재로 지정하였다. 이 목판 자료는 현재 월봉서원 장판각에 소장되어 있다. 그리고 1994년에 ‘기대승종가소장문적(奇大升宗家所藏文籍)’이라하여 재산상속문서, 매매문서, 청원서, 과거시험답안지, 관문, 도산기 등 18점이 광주광역시 유형문화재로 지정되었다. 재산상속문서는 자녀들에게 재산을 나누어 주면서 작성해 준 문서이며, 도산기는 기대승이 1572(선조 5)에 ‘도산기’를 직접 옮겨 적은 자료이다. 상소문은 당시 사간원 사간이던 기언관(奇彦觀)이 75세의 나이로 관직을 사양하는 내용으로 올린 사례이다. 호구단자는 고봉의 4대손 기진설(奇震說)이 작성한 것이며, 매매문서는 토지나 가옥, 노비 등을 사고 팔 때 생산된 자료이다. 관문은 기대승의 묘소를 관리는 묘지기의 잡역을 면제하는 내용이 담겨있다. 2013년에는 ‘고봉선생종가고문헌집’이라고 하여 주요 고문헌을 번역하여 책으로 발간하기도 하였다.

지난 4월 따뜻한 봄날에 고봉 기대승 종가에 보관되어 있는 옛 문헌 자료를 조사하기 위해 고봉의 16대손인 기성근(奇聖根) 종손 어르신을 찾아뵀다. 기성근 어르신과 종부님께서 반갑게 맞아 주셨다. 고봉 선생 서세 450주년을 맞이하여 종가에서 보관하고 있는 옛 문헌 자료들을 열람하고 조사하기 위해 방문했다는 취지를 설명드리자 흔쾌히 자료를 꺼내 보여 주셨다.

기존에 문화재로 지정된 자료와 일부 자료들은 금고에 별도로 보관하고 있었다. 나머지 자료는 종손께서 일일이 간단 목록을 작성하여 자료를 관리하고 계셨다. 자료의 보관 상태의 경우, 자료의 유형별로 각각 포장되어 있었고 겉면에 무슨 자료인지 파악할 수 있도록 자료명이 기재되어 있었다. 종손 어르신의 꼼꼼한 성품과 자료를 대하는 진실된 마음을 느낄 수 있었다. 다만, 현재 종손 어르신께서 아파트라는 공간에서 거주하시기 때문에 자료의 보존 및 관리가 쉽지만은 않다. 일부 자료 가운데 훼손이나 결락이 심한 자료는 보존처리가 필요해 보인다. 그리고 금고에 보관되어 있는 자료의 경우, 지류(한지) 특성상 자료가 숨을 쉴 수 없기 때문에 장기적으로는 지류에 맞는 보존 환경을 조성해 줄 필요가 있어 보인다.

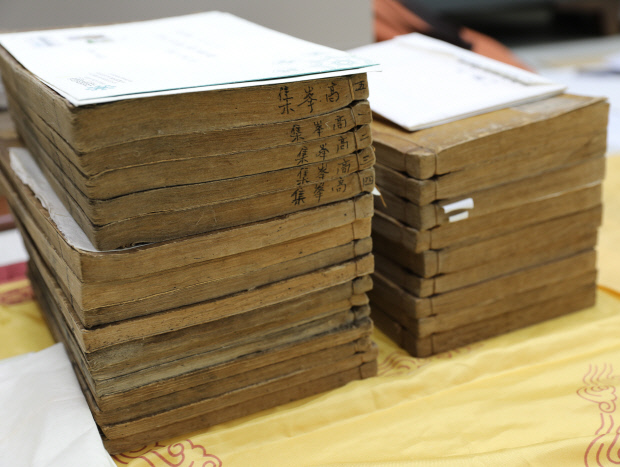

현재 고봉 기대승 종가에 전래한 기록문화유산 자료는 기존에 문화재로 지정된 자료를 포함하여 고문서 699점, 고서 136점, 유물 23점 등 858점에 이른다. 월봉서원 장판각에 보존되어 있는 목판 자료까지 합하면 1300여 점에 달하는 기록문화유산 자료가 남아 있는 것이다.

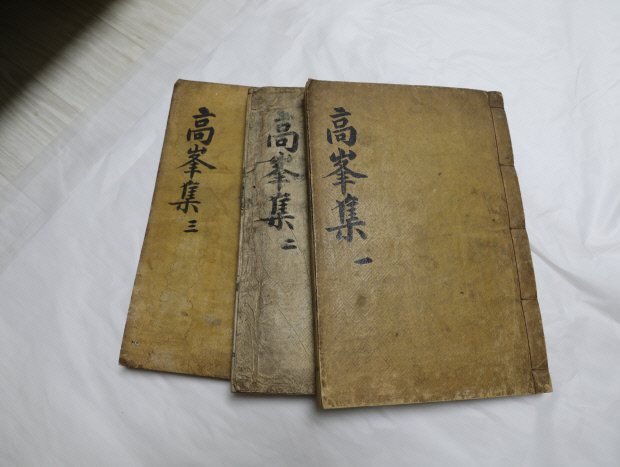

고문서의 경우, 고봉과 퇴계 선생이 주고받은 간찰첩을 비롯하여 고봉의 후손대에 가계와 문중을 운영하는 과정에서 생산된 노비매매문서와 공증문서, 호구대장 및 호적, 청원문서, 혼서, 간찰 등이 남아 있다. 이 가운데 간찰이 300여 점으로 가장 많은 수량을 차지한다. 간찰은 사회적 네트워크, 즉 교류망과 관계망을 파악할 수 있는 자료로써 의미가 있다. 고서의 경우, ‘고봉집’(속집, 별집부록 포함)과 필사본 ‘고봉집’, 초판본 ‘고봉집’을 비롯하여 ‘고봉선생논사록’, ‘주자문록’, ‘도산기’ 등이 남아 있다. 고봉의 장자 함재 기효증(奇孝曾)이 임진왜란 때 동궁(東宮)에게 올린 상소 내용을 정리해 놓은 ‘함재근왕록’ , 고봉이 광국공신으로 책봉되어 손자 기정헌(奇廷獻)에게 내려준 ‘광국원종공식녹권’, ‘행주기씨족보’, ‘도산급문록’ 등이 있다. 그리고 애감록이나 부의록과 같이 상장례 때 작성된 자료가 함께 남아 있다. 이외에 동강(東岡) 정운면의 그림, 탁본 및 서예 작품도 일부 소장하고 있으며, 은잔과 은잔대, 호패, 비녀, 담뱃대 등 생활 유물들이 남아 있다.

고봉 종가에 현전하는 자료는 고봉의 선대가 언제 광주로 내려와 정착하였으며, 이후 종가 및 문중을 어떻게 운영하고 유지해 왔는지, 집안의 경제 기반과 운영은 어떻게 이루어졌는지, 어떤 가문과 통혼 관계를 맺어 혼맥을 이어 왔는지, 사회적 갈등이 생겼을 때 어떻게 대처하고 해결해 나갔는지, 어떤 사람들과 관계를 형성하고 교류하였는지 등 고봉을 있게 한 행주기씨 집안과 고봉 이후 그의 정신문화와 가치를 계승한 후손들이 어떻게 살아 왔는지에 대해 말해 주고 있다.

이처럼 고봉과 후손들의 정신문화와 가치가 고스란히 담겨 있는 옛 문헌 자료들이 좀 더 안전하게 보존되고 자료가 지닌 가치를 공유하고 그 속에 담긴 의미를 모두가 공감하기 위해서는 자료에 대한 정리와 연구가 이루어져야 한다. 이를 위해서는 먼저, 고봉 종가에 현전하는 자료의 전수 조사와 정리가 제대로 이루어져야 한다. 이와 함께 너부실 마을에 정착하여 오랫동안 생활해 온 삶의 터전이자 행주기씨 문헌공 종가의 역사 공간인 마을, 묘소 및 선영, 이외 주요 유적 및 유물에 대한 조사와 연구가 병행되어야 한다. 그리고 그간의 내력을 잘 알고 있는 종손은 물론 문중 관계자, 지역의 향토사가 및 전문가에 대한 구술 조사 또한 놓쳐서는 안될 것이다. 이러한 기초연구가 선행되고 그 다음에 전문연구나 대중을 위한 활용의 질이 더욱 높아질 것이다.

현재 고봉종가 뿐만 아니라 다른 문중의 상황도 비슷하다. 이제 더 이상 선대의 소중한 정신문화유산와 기록문화유산을 지키고 계승할 주체가 부재한 실정이다. 그렇기 때문에 지금 이 시점에서 우리들이 해야 할 일이 더욱 분명해 진다.

기존에는 고봉이라는 큰 인물에 주목하여 그에 대한 연구들이 집중적으로 이루어졌다면 이번에는 고봉 선생 서세 450주년을 기점으로 고봉과 그의 후손들이 남긴 정신문화와 기록문화 유산을 바탕으로 행주기씨 문헌공 종중의 역사와 문화에 대한 관심과 연구도 함께 이루어지를 기대해 본다.

<한국학호남진흥원 조미은 박사>

|

| 행주기씨 문헌공 종가 소장 고서 자료. |

|

| 고봉선생문집. |

현재 고봉 기대승 종가에 전래한 기록문화유산 자료는 기존에 문화재로 지정된 자료를 포함하여 고문서 699점, 고서 136점, 유물 23점 등 858점에 이른다. 월봉서원 장판각에 보존되어 있는 목판 자료까지 합하면 1300여 점에 달하는 기록문화유산 자료가 남아 있는 것이다.

|

| 호패 등 유물 자료. |

고봉 종가에 현전하는 자료는 고봉의 선대가 언제 광주로 내려와 정착하였으며, 이후 종가 및 문중을 어떻게 운영하고 유지해 왔는지, 집안의 경제 기반과 운영은 어떻게 이루어졌는지, 어떤 가문과 통혼 관계를 맺어 혼맥을 이어 왔는지, 사회적 갈등이 생겼을 때 어떻게 대처하고 해결해 나갔는지, 어떤 사람들과 관계를 형성하고 교류하였는지 등 고봉을 있게 한 행주기씨 집안과 고봉 이후 그의 정신문화와 가치를 계승한 후손들이 어떻게 살아 왔는지에 대해 말해 주고 있다.

|

| 장판각 내부에 보관 중인 목판 자료. |

현재 고봉종가 뿐만 아니라 다른 문중의 상황도 비슷하다. 이제 더 이상 선대의 소중한 정신문화유산와 기록문화유산을 지키고 계승할 주체가 부재한 실정이다. 그렇기 때문에 지금 이 시점에서 우리들이 해야 할 일이 더욱 분명해 진다.

기존에는 고봉이라는 큰 인물에 주목하여 그에 대한 연구들이 집중적으로 이루어졌다면 이번에는 고봉 선생 서세 450주년을 기점으로 고봉과 그의 후손들이 남긴 정신문화와 기록문화 유산을 바탕으로 행주기씨 문헌공 종중의 역사와 문화에 대한 관심과 연구도 함께 이루어지를 기대해 본다.

<한국학호남진흥원 조미은 박사>