<4>구국승병 서산대사 : 승려들의 호국정신 바람 앞의 등불 조선을 구하다

2019년 03월 06일(수) 00:00 가가

임진왜란 때 팔도도총섭 맡아 평양탈환 등 혁혁한 공로

제자 사명대사에 직위 물려주고 묘향산서 마지막 설법

승병 총본영 있던 대흥사에 의발 보관 유언 남기고 열반

제자 사명대사에 직위 물려주고 묘향산서 마지막 설법

승병 총본영 있던 대흥사에 의발 보관 유언 남기고 열반

生也一片浮雲起(생야일편부운기) 삶은 한 조각 구름이 일어나는 것이요

死也一片浮雲滅(사야일편부운멸) 죽음은 한 조각 구름이 흩어짐이라

浮雲自體本無實(부운자체본무실) 떠도는 구름은 실체가 없는 것이거늘

生死去來亦如然(생사거래역여연) 삶과 죽음 가고 오는 것 또한 그러하다.

대흥사 가는 길에 서산대사(1520~1604)의 臨終偈(임종게)·스님이 열반에 들기 전 짓는 시)가 떠오른다. 임종에 이르러 깨달은 진실은 가없이 아프고 슬프다. 진실을 마주하는 순간은 구도에 이르는 것과 다르지 않다.

삶을 한 조각 구름으로 바라본 서산대사의 혜안은 빛이 난다. 허무와 염세가 아닌 비움과 자기구도를 설파한다. 헛된 것에, 욕망에 매여 삶을 허비하지 말라는 뜻이다. 그의 임종게는 인생이 찰나(刹那)와 같다는 생각을 일깨운다. 불교 시간 단위인 찰나는 흔히 ‘손가락을 탁 튕기는 정도의 시간’을 말한다. 대략 75분의 1초이니 아주 짧은 순간을 일컫는다.

그 사이 우리의 마음은 수시로 변한다. 조변석개(朝變夕改)로는 포괄되지 않는다. 희로애락애욕정이 승하고, 인식할 수 없는 상념들이 결했다 흩어진다. 그것이 우리의 본성이고, 생인 것이다. 그러나 어떠한 것도 실체가 없어 삶과 죽음은 그렇게 오고 가는 것이리라. 마음을 잘 다스려야 함은 생은 한낱 떠도는 구름과 같기 때문일 터다.

그래서 ‘화엄경’에는 우리의 마음을 이렇게 표현하지 않았던가. ‘무릇 마음이란 여느 화가가 여러 모양의 세상을 그려내는 것과 같다. 오온(五蘊)이 모두 이에서 발하는데 사물을 만들지 않음이 없음이다.’

서산대사의 임종게를 몇 번 읊조리다 보니 걸음은 대흥사에 당도해 있다. 이곳은 임진왜란 당시 승병 총본영이 있던 곳이다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 발발하자 서산대사는 왕의 특명으로 팔도도총섭(八道都總攝)을 맡아 승병을 모집한다.

서산대사에게는 각처에 법제자와 법손들이 적지 않았다. 그를 따르던 제자 유정(惟政), 처영(處英) 등 문도만 1000여 명에 이르렀다. 73세의 나이에 서산대사는 구국참전의 글을 띄운다. ‘잔인무도한 왜적에 의해 조선의 산하는 짓밟히고 우리의 골육은 무참히 유린당했다. 도처의 도륙의 참상은 목불인견이어서 차마 필설로 말할 수 없다. 그 뿐인가. 사찰은 불타 사라지고 우리의 도반인 승려들 또한 극악무도한 저들의 손에 희생당했다.’

서산대사는 바람 앞에 놓인 등불 같은 나라의 운명 앞에 분연히 떨쳐 일어났다. 그는 자신을 희생함으로 도탄에 빠진 민족의 운명을 구하리라 결의한다. “승려들은 주저 없이 떨쳐 일어나 보국진충(保國盡忠)하라.”

그것은 부처의 가르침과도 일맥상통했다. ‘열반경’에는 이런 구절이 나온다. “불법을 수호하는 사람은 칼과 활을 들고 불교 교단을 지키고 수행자를 수호해야 하느니 이는 결코 파계가 아니다.” 서산대사는 평양탈환 작전에 참가해 혁혁한 공을 세운다. 수군의 이순신과 승병을 이끈 서산대사가 있어 조선은 절체절명의 국난에서 벗어날 수 있었다.

‘선조수정실록’에는 당시 의승군의 활약상이 잘 드러나 있다. 유자(儒者)의 시각이지만 당시 승병들의 활약을 짐작할 수 있는 대목이다.

“승군은 접전에서 크게 기량을 보이지는 않았으나 경비를 잘하고 역사(役事)를 부지런히 하여 한 번도 무너져 흩어지는 일이 없었으므로 여러 도에서 백성들이 그들을 믿고 의지했다.”

이후 서산대사는 한양으로 돌아가지 않고 도총섭 직위를 수제자 사명대사에게 물려준다. 홀연히 그가 향한 곳은 묘향산 원적함이다. 1602년 선조는 정2품인 당상관과 증호를 내렸다. 스님으로서 불교를 대표해 전무후무한 호국의 정신을 떨쳤던 그는 불도를 닦으며 마지막 세상과의 일별을 준비한다.

그런데 서산대사 의발이 왜 대흥사에 보관돼 있을까. 익히 알려진 대로 대흥사는 ‘삼재가 들어오지 않는 곳이요, 만세토록 파괴됨이 없는 곳’이다. 묘향산 원적암에서 마지막 설법을 하고는 애제자 사명당과 처영스님에게 “의발(衣鉢)을 대둔산에 전하라”는 유언을 남기고 좌탈입망(座脫入亡)의 경지에 들어선다. 결가부좌(結跏趺坐)한 표정 속엔 무심과 무욕의 해탈의 빛이 어리어 있었다.

“기화이초(奇花異草)가 항상 아름답고 옷과 먹을 것이 끊이지를 않는다. 내가 보건대 두륜산은 모든 것이 잘될 만한 곳이다. 북으로는 월출산이 있어서 하늘을 괴는 기둥이 되고 남에는 달마산이 있어 지축에 튼튼히 연결되어 있다.”(유홍준, 『나의문화유산답사기1』, 창작과비평사, 1993.)

그의 나이 만 84세, 법랍 67년. 제자인 사명당은 스승의 유골을 수습해 묘향산 보현사에 안치했다.

‘서산대제’는 서산대사의 호국정신을 기리는 제향 행사다. 조선시대부터 지내온 국가제향은 그의 공훈을 기억하기 위해 마련됐다. 정조는 사액사당으로 대흥사 내 표충사와 묘향산 보현사 내 수충사를 건립하게 한다. 두 사당에 친필편액을 내리고 매년 봄과 가을에 국가제향을 봉행하도록 한 것이다.

대흥사에서는 여러 고증을 거쳐 2012년 4월 28일 서산대사의 탄신 492돌을 맞아 서산대제를 재현했다. 2014년 4월 25일 대흥사 경내에서 봉행된 ‘탄신 제 492주년 호국대성사 서산대제’에는 신도 등 3000여 명이 동참해 그의 정신을 되새겼다.

월우 대흥사 주지스님은 “그동안 서산대사 제향 행사를 대사가 입적한 북한 묘향산 보현사에서 열기 위해 북측과 교류를 추진해 왔다”며 “대흥사는 옛 문헌 고증을 거쳐 2012년 제향을 복원해 봉행하고 있다. 향후 남북관계가 복원되면 북한의 보현사에서도 제향 행사가 봉행될 수 있도록 북측 불교계와 협의를 추진할 계획”이라고 밝혔다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

死也一片浮雲滅(사야일편부운멸) 죽음은 한 조각 구름이 흩어짐이라

浮雲自體本無實(부운자체본무실) 떠도는 구름은 실체가 없는 것이거늘

生死去來亦如然(생사거래역여연) 삶과 죽음 가고 오는 것 또한 그러하다.

|

| 서산대사 영정. |

대흥사 가는 길에 서산대사(1520~1604)의 臨終偈(임종게)·스님이 열반에 들기 전 짓는 시)가 떠오른다. 임종에 이르러 깨달은 진실은 가없이 아프고 슬프다. 진실을 마주하는 순간은 구도에 이르는 것과 다르지 않다.

삶을 한 조각 구름으로 바라본 서산대사의 혜안은 빛이 난다. 허무와 염세가 아닌 비움과 자기구도를 설파한다. 헛된 것에, 욕망에 매여 삶을 허비하지 말라는 뜻이다. 그의 임종게는 인생이 찰나(刹那)와 같다는 생각을 일깨운다. 불교 시간 단위인 찰나는 흔히 ‘손가락을 탁 튕기는 정도의 시간’을 말한다. 대략 75분의 1초이니 아주 짧은 순간을 일컫는다.

서산대사의 임종게를 몇 번 읊조리다 보니 걸음은 대흥사에 당도해 있다. 이곳은 임진왜란 당시 승병 총본영이 있던 곳이다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 발발하자 서산대사는 왕의 특명으로 팔도도총섭(八道都總攝)을 맡아 승병을 모집한다.

|

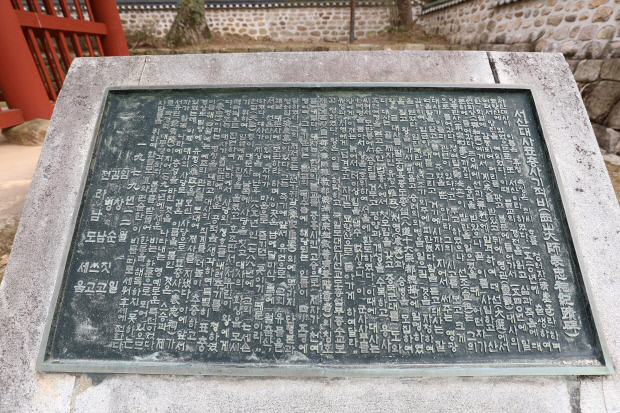

| 표충사 출입구 호국문. |

서산대사에게는 각처에 법제자와 법손들이 적지 않았다. 그를 따르던 제자 유정(惟政), 처영(處英) 등 문도만 1000여 명에 이르렀다. 73세의 나이에 서산대사는 구국참전의 글을 띄운다. ‘잔인무도한 왜적에 의해 조선의 산하는 짓밟히고 우리의 골육은 무참히 유린당했다. 도처의 도륙의 참상은 목불인견이어서 차마 필설로 말할 수 없다. 그 뿐인가. 사찰은 불타 사라지고 우리의 도반인 승려들 또한 극악무도한 저들의 손에 희생당했다.’

서산대사는 바람 앞에 놓인 등불 같은 나라의 운명 앞에 분연히 떨쳐 일어났다. 그는 자신을 희생함으로 도탄에 빠진 민족의 운명을 구하리라 결의한다. “승려들은 주저 없이 떨쳐 일어나 보국진충(保國盡忠)하라.”

그것은 부처의 가르침과도 일맥상통했다. ‘열반경’에는 이런 구절이 나온다. “불법을 수호하는 사람은 칼과 활을 들고 불교 교단을 지키고 수행자를 수호해야 하느니 이는 결코 파계가 아니다.” 서산대사는 평양탈환 작전에 참가해 혁혁한 공을 세운다. 수군의 이순신과 승병을 이끈 서산대사가 있어 조선은 절체절명의 국난에서 벗어날 수 있었다.

‘선조수정실록’에는 당시 의승군의 활약상이 잘 드러나 있다. 유자(儒者)의 시각이지만 당시 승병들의 활약을 짐작할 수 있는 대목이다.

“승군은 접전에서 크게 기량을 보이지는 않았으나 경비를 잘하고 역사(役事)를 부지런히 하여 한 번도 무너져 흩어지는 일이 없었으므로 여러 도에서 백성들이 그들을 믿고 의지했다.”

이후 서산대사는 한양으로 돌아가지 않고 도총섭 직위를 수제자 사명대사에게 물려준다. 홀연히 그가 향한 곳은 묘향산 원적함이다. 1602년 선조는 정2품인 당상관과 증호를 내렸다. 스님으로서 불교를 대표해 전무후무한 호국의 정신을 떨쳤던 그는 불도를 닦으며 마지막 세상과의 일별을 준비한다.

그런데 서산대사 의발이 왜 대흥사에 보관돼 있을까. 익히 알려진 대로 대흥사는 ‘삼재가 들어오지 않는 곳이요, 만세토록 파괴됨이 없는 곳’이다. 묘향산 원적암에서 마지막 설법을 하고는 애제자 사명당과 처영스님에게 “의발(衣鉢)을 대둔산에 전하라”는 유언을 남기고 좌탈입망(座脫入亡)의 경지에 들어선다. 결가부좌(結跏趺坐)한 표정 속엔 무심과 무욕의 해탈의 빛이 어리어 있었다.

“기화이초(奇花異草)가 항상 아름답고 옷과 먹을 것이 끊이지를 않는다. 내가 보건대 두륜산은 모든 것이 잘될 만한 곳이다. 북으로는 월출산이 있어서 하늘을 괴는 기둥이 되고 남에는 달마산이 있어 지축에 튼튼히 연결되어 있다.”(유홍준, 『나의문화유산답사기1』, 창작과비평사, 1993.)

그의 나이 만 84세, 법랍 67년. 제자인 사명당은 스승의 유골을 수습해 묘향산 보현사에 안치했다.

‘서산대제’는 서산대사의 호국정신을 기리는 제향 행사다. 조선시대부터 지내온 국가제향은 그의 공훈을 기억하기 위해 마련됐다. 정조는 사액사당으로 대흥사 내 표충사와 묘향산 보현사 내 수충사를 건립하게 한다. 두 사당에 친필편액을 내리고 매년 봄과 가을에 국가제향을 봉행하도록 한 것이다.

|

| 표충사 출입구 호국문. |

대흥사에서는 여러 고증을 거쳐 2012년 4월 28일 서산대사의 탄신 492돌을 맞아 서산대제를 재현했다. 2014년 4월 25일 대흥사 경내에서 봉행된 ‘탄신 제 492주년 호국대성사 서산대제’에는 신도 등 3000여 명이 동참해 그의 정신을 되새겼다.

월우 대흥사 주지스님은 “그동안 서산대사 제향 행사를 대사가 입적한 북한 묘향산 보현사에서 열기 위해 북측과 교류를 추진해 왔다”며 “대흥사는 옛 문헌 고증을 거쳐 2012년 제향을 복원해 봉행하고 있다. 향후 남북관계가 복원되면 북한의 보현사에서도 제향 행사가 봉행될 수 있도록 북측 불교계와 협의를 추진할 계획”이라고 밝혔다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr