캔버스에 담은 ‘광주정신’…양림동에 핀 오월화가 ‘예술혼’

2025년 02월 10일(월) 08:00 가가

[우리 동네 미술관을 소개합니다 (3) 광주 남구 이강하 미술관]

역사문화마을 프로젝트 거점 공간

2018년 개관 남구 첫 1종 공립미술관

‘양림동 화가’ 이강하 컬렉션 모태

매년 봄 열리는 소장품전 대표 콘텐츠

지역 작가 소개…비엔날레 등과 협업

지역·세계 잇는 ‘글로컬 플랫폼’ 지향

역사문화마을 프로젝트 거점 공간

2018년 개관 남구 첫 1종 공립미술관

‘양림동 화가’ 이강하 컬렉션 모태

매년 봄 열리는 소장품전 대표 콘텐츠

지역 작가 소개…비엔날레 등과 협업

지역·세계 잇는 ‘글로컬 플랫폼’ 지향

이강하 미술관은 매년 고 이강하 화백의 5월 관련 작품들을 주제로 소장품전을 개최하고 있다. 지난달 21일 개막한 이강하의 ‘아!광주’전은 오는 4얼 30일까지 열린다. <이강하미술관 제공>

광주 남구 양림동은 역사문화마을이라는 타이틀에 걸맞게 볼거리가 많다. 우일선 선교사 사택, 오웬기념각, 이장우·최승우 고택 등 곳곳에 자리한 근대유적은 100여 년 전의 시공간으로 이끈다. 특히 시인 김현승, 작곡가 정율성, 화가 황영성, 배동신, 이강하, 한희원 등 양림동과 인연을 맺은 예술인공간들은 거대한 역사문화박물관을 방불케 한다.

그중에서도 3·1만세운동길에 자리한 ‘광주 남구 이강하 미술관’(관장 이정덕, 이하 이강하 미술관)은 양림동에 활력을 불러 넣고 있는 대표적인 문화공간이다. 지난 2018년 개관이후 색깔있는 기획전과 글로벌 프로젝트 등으로 ‘작지만 강한 미술관’으로 존재감을 뽐내고 있다.

양림교회 앞에 서면 모던한 외관이 돋보이는 건물이 눈에 들어온다. 얼핏 봐도 평범한 건축물과는 거리가 멀다. 흰색과 회색으로 지어진 2층 규모의 아담한 건물은 ‘광주광역시 남구 이강하 미술관’이라는 문패를 달고 있다. 이름 그대로 광주 양림동을 축으로 역사문화마을 프로젝트를 추진하면서 거점 공간 가운데 하나로 지어진 남구 최초의 1종 공립미술관이다. 지난 2017년 남구가 국·시비 예산 10억 원을 들여 옛 양림동주민센터를 리모델링한 게 모태가 됐다.

지난 2016년 근대 사적지와 예술을 접목해 ‘테마가 있는 마을’사업을 기획한 남구는 프로젝트의 정체성을 살리기 위해 ‘미술관 카드’를 추켜들었다. 당시 이강하 미술관을 꿈꿨던 이강하(1953~2008)화백의 유족은 남구의 역사문화마을 프로젝트와 자연스럽게 인연을 맺게 됐고, 가족이 소장하고 있던 작품 500 여 점(회화 400점, 유품 134점)을 남구에 기증하면서 구립미술관이라는 간판을 달게 됐다. 또한 부인 이정덕씨와 딸 이 선씨가 각각 명예관장과 학예실장으로 참여하고 있다.

#비엔날레 오스트리아 파빌리온 화제

지난달 초, 미술관을 방문했던 날은 평소와 다르게 조금 어수선했다. 제15회 광주비엔날레 파빌리온 전시가 끝나고 새로운 전시를 준비하고 있었기 때문이다. 매년 봄 시즌에 열리는 소장품전은 이강하 미술관의 비전을 보여주는 콘텐츠로, 500여 점의 컬렉션을 활용해 다양한 주제로 꾸민다. 그래서인지 1층 전시장은 미술관의 메인전시인 이강하 소장품전을 앞두고 인테리어 공사가 한창이었다. 광주비엔날레 오스트리아 파빌리온의 ‘클럽 리에종’의 무대를 구현하기 위해 어두운 블랙톤으로 연출했던 공간을 화이트톤으로 바꾸기 위해서다.

사실, 이강하 미술관은 웬만한 시립미술관을 뛰어 넘는 기획력을 자랑한다. 지난 2023년 광주시와 비엔날레 재단이 처음으로 추진한 파빌리온 프로젝트의 참여기관으로 선정돼 캐나다이누이트 32명 작가와 90여점의 예술작품을 선보인 ‘신화, 현실이 되다’로 미술계의 주목을 받았다. 국제 미술계에 잘 알려지지 않은 이누이트 민족예술의 전통성과 고유성을 아시아와 전 세계에 알린 것이다. 특히 이 실장은 지난 2023 비엔날레가 끝난 후 캐나다 북극(킨가이트, 누나부트 준주)를 직접 방문해 한국-캐나다 상호문화교류의 물꼬를 트는 기회를 얻기도 했다.

무엇보다 이강하 미술관의 색깔은 매년 열리는 소장품전과 5·18 기념전에서 선명하게 드러난다. 양림동에 터를 잡고 작업한 이강하 작가는 1980년 오월 광주민중항쟁 당시 시민군으로 참여해 수배와 옥고를 치르는 등 5·18과 깊은 인연이 있다. 1980년 이후 5·18 광주정신은 고인의 예술과 삶의 화두이기도 했다. ‘무등산 화가’이자 ‘5·18화가’로 불리는 것도 그 때문이다.

지난해 5월 기획한 ‘서정적 순간, 그 이후’전은 5월을 바라보는 미술관의 지향점을 잘 보여줬다. 오월의 숭고한 메시지를 ‘직접적’으로 그려내기 보다는 80년 ‘그날’을 어렴풋 기억하는 작가들을 통해 광주의 오월이 삶과 창작활동에 어떤 영향을 미쳤는 지 들여다 봤기 때문이다. 1980년 당시 초등학생이었던 박수만, 임남진, 표인부 작가를 전시에 초대한 것도 그런 맥락에서다.

이처럼 개관 이후 5월을 주제로 내건 소장품전은 미술관의 정체성과 궤를 같이한 ‘살아 있는’ 아카이브다. 2018년부터 이 작가의 생애 작품을 시대별 주제와 흐름에 맞추어 소장 작품들을 선보인 전시는 미술관의 존재 의미와 지역의 문화유산, 나아가 지역 작고 작가 연구를 통해 ‘과거-현재-미래의 시대와 세대’를 연결하는 거대한 고리다. 과거의 예술과 예술가가 어떻게 오늘날 동시대에 기억되고, 거듭날 수 있는지를 은유적으로 반문하고 있는 것이다. 지난해 ‘이강하의 응시(凝視) 1984-2024’가 대표적인 예다. 1980년대 작품 ‘맥-아(脈-我)’와 1995년 제1회 광주비엔날레 한국관 특별전시에 처음 선보인 ‘자유와 평화를 위하여’(1200호) 등은 지역사회는 물론 국내 미술계로부터 스포트 라이트를 받았다.

# 탄탄한 기획력 돋보인 소장품전

2025년 새해를 맞아 전시중인 ‘이강하의 아! 광주’(1월21~4월30일)은 이 화백의 대표적인 회화 작품 뿐만 아니라 1980년대 제작된 자화상과 오랜 세월의 풍파 속에서 손상된 그의 흉상 조각과 도자기 작품이 시민들에게 처음으로 공개되는 자리다.

이강하 미술관이 개관 이후 8년간 숨가쁜 행보를 보인 데에는 이정덕 관장과 이 학예실장의 열정을 빼놓을 수 없다. 지난 2008년 5년간의 암투병 끝에 이 화백이 세상을 떠나자 그의 치열했던 삶과 예술혼을 지키고 싶었던 부인 이 관장은 정년을 5년 남겨놓고 교단에서 명예퇴직했다. 오랫동안 병 간호 하느라 경제적으로 어려움이 많았지만 남편이 남긴 작품을 한 점도 팔지 않고 그대로 보존했다. 마지막 순간까지 “내가 가장 두려운 것은 병마와 싸우는 것이 아니라 물감을 짜고 붓을 쥘 힘이 없어져 가는 것이다” 라고 말한 이 화백을 기억하는 게 그의 유작들을 잘 지켜내는 것이라고 믿었기 때문이다.

근래 이강하 미술관은 지역작가를 국내외에 소개하는 가교 역할도 톡톡히 하고 있다. 국립현대미술관, 성남문화재단 등과 손잡고 광주·전남 작가들을 서울과 해외에 진출시키는 다양한 프로그램들을 진행하기 때문이다.

이 학예실장은 “이강하 미술관은 남구 최초의 1종 공립미술관이라는 위상에 걸맞게 매년 5~6개의 기획전과 교육 프로그램을 열어 지역민들에게 문화향유의 기회와 소통의 공간으로 자리매김하는 데 역점을 두고 있다”면서 “나아가 아시아문화중심도시를 지향하는 광주의 대표적인 미술관으로서 지역작가와 세계를 잇는 글로컬 문화 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 활동의 폭을 넓혀 나갈 계획”이라고 강조했다.

/글·사진=박진현 문화선임기자

양림교회 앞에 서면 모던한 외관이 돋보이는 건물이 눈에 들어온다. 얼핏 봐도 평범한 건축물과는 거리가 멀다. 흰색과 회색으로 지어진 2층 규모의 아담한 건물은 ‘광주광역시 남구 이강하 미술관’이라는 문패를 달고 있다. 이름 그대로 광주 양림동을 축으로 역사문화마을 프로젝트를 추진하면서 거점 공간 가운데 하나로 지어진 남구 최초의 1종 공립미술관이다. 지난 2017년 남구가 국·시비 예산 10억 원을 들여 옛 양림동주민센터를 리모델링한 게 모태가 됐다.

지난달 초, 미술관을 방문했던 날은 평소와 다르게 조금 어수선했다. 제15회 광주비엔날레 파빌리온 전시가 끝나고 새로운 전시를 준비하고 있었기 때문이다. 매년 봄 시즌에 열리는 소장품전은 이강하 미술관의 비전을 보여주는 콘텐츠로, 500여 점의 컬렉션을 활용해 다양한 주제로 꾸민다. 그래서인지 1층 전시장은 미술관의 메인전시인 이강하 소장품전을 앞두고 인테리어 공사가 한창이었다. 광주비엔날레 오스트리아 파빌리온의 ‘클럽 리에종’의 무대를 구현하기 위해 어두운 블랙톤으로 연출했던 공간을 화이트톤으로 바꾸기 위해서다.

사실, 이강하 미술관은 웬만한 시립미술관을 뛰어 넘는 기획력을 자랑한다. 지난 2023년 광주시와 비엔날레 재단이 처음으로 추진한 파빌리온 프로젝트의 참여기관으로 선정돼 캐나다이누이트 32명 작가와 90여점의 예술작품을 선보인 ‘신화, 현실이 되다’로 미술계의 주목을 받았다. 국제 미술계에 잘 알려지지 않은 이누이트 민족예술의 전통성과 고유성을 아시아와 전 세계에 알린 것이다. 특히 이 실장은 지난 2023 비엔날레가 끝난 후 캐나다 북극(킨가이트, 누나부트 준주)를 직접 방문해 한국-캐나다 상호문화교류의 물꼬를 트는 기회를 얻기도 했다.

|

| 이강하의 ‘아! 광주’전에서는 이강하 화백이 제작한 흉상조각이 공개된다. |

지난해 5월 기획한 ‘서정적 순간, 그 이후’전은 5월을 바라보는 미술관의 지향점을 잘 보여줬다. 오월의 숭고한 메시지를 ‘직접적’으로 그려내기 보다는 80년 ‘그날’을 어렴풋 기억하는 작가들을 통해 광주의 오월이 삶과 창작활동에 어떤 영향을 미쳤는 지 들여다 봤기 때문이다. 1980년 당시 초등학생이었던 박수만, 임남진, 표인부 작가를 전시에 초대한 것도 그런 맥락에서다.

|

| 광주광역시 남구 양림동 역사문화마을에 자리한 광주 남구 이강하 미술관 전경. |

|

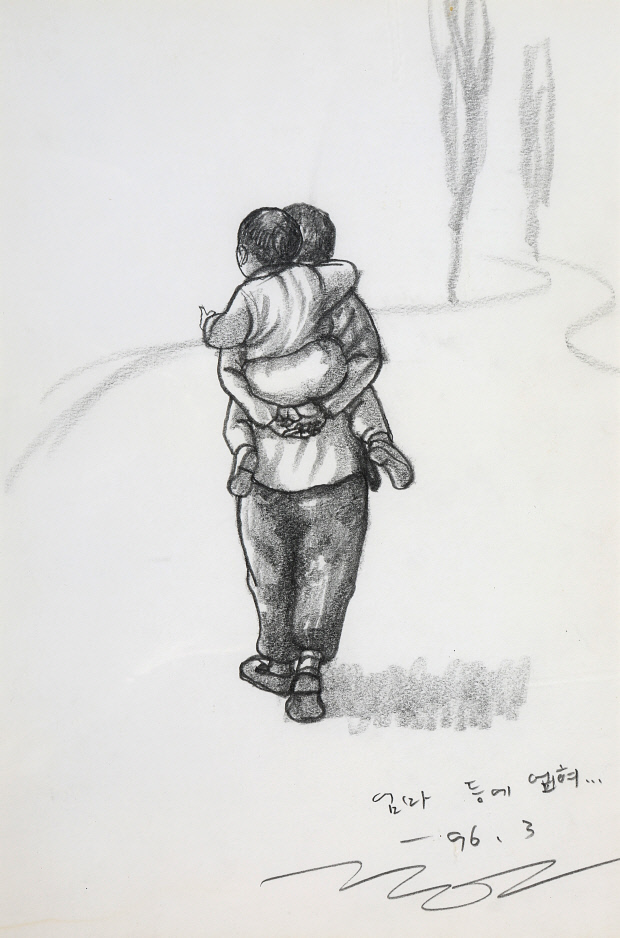

| 이강하 화백 작 ‘엄마 등에 업혀’ |

2025년 새해를 맞아 전시중인 ‘이강하의 아! 광주’(1월21~4월30일)은 이 화백의 대표적인 회화 작품 뿐만 아니라 1980년대 제작된 자화상과 오랜 세월의 풍파 속에서 손상된 그의 흉상 조각과 도자기 작품이 시민들에게 처음으로 공개되는 자리다.

이강하 미술관이 개관 이후 8년간 숨가쁜 행보를 보인 데에는 이정덕 관장과 이 학예실장의 열정을 빼놓을 수 없다. 지난 2008년 5년간의 암투병 끝에 이 화백이 세상을 떠나자 그의 치열했던 삶과 예술혼을 지키고 싶었던 부인 이 관장은 정년을 5년 남겨놓고 교단에서 명예퇴직했다. 오랫동안 병 간호 하느라 경제적으로 어려움이 많았지만 남편이 남긴 작품을 한 점도 팔지 않고 그대로 보존했다. 마지막 순간까지 “내가 가장 두려운 것은 병마와 싸우는 것이 아니라 물감을 짜고 붓을 쥘 힘이 없어져 가는 것이다” 라고 말한 이 화백을 기억하는 게 그의 유작들을 잘 지켜내는 것이라고 믿었기 때문이다.

근래 이강하 미술관은 지역작가를 국내외에 소개하는 가교 역할도 톡톡히 하고 있다. 국립현대미술관, 성남문화재단 등과 손잡고 광주·전남 작가들을 서울과 해외에 진출시키는 다양한 프로그램들을 진행하기 때문이다.

이 학예실장은 “이강하 미술관은 남구 최초의 1종 공립미술관이라는 위상에 걸맞게 매년 5~6개의 기획전과 교육 프로그램을 열어 지역민들에게 문화향유의 기회와 소통의 공간으로 자리매김하는 데 역점을 두고 있다”면서 “나아가 아시아문화중심도시를 지향하는 광주의 대표적인 미술관으로서 지역작가와 세계를 잇는 글로컬 문화 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 활동의 폭을 넓혀 나갈 계획”이라고 강조했다.

/글·사진=박진현 문화선임기자