“금속공예와 회화의 만남 추구했죠”

2022년 10월 17일(월) 20:25 가가

최재창 전, 22일까지 우제길미술관…아내 한영숙 시화전 함께 열려

‘청실홍실’ 시리즈 전시…동판과 시와의 만남 ‘또 하나의 작품’

‘청실홍실’ 시리즈 전시…동판과 시와의 만남 ‘또 하나의 작품’

‘금속공예와 평면회화의 만남.’

자기만의 ‘정체성’을 찾아가는 과정은 만만치 않았다. 한지 작업을 줄곧 하던 최재창(80) 화백은 1989년 즈음에 과감히 ‘변신’을 택했다. 평면회화에서 확장해 다양한 오브제 등을 활용하며 변화를 모색하던 그는 ‘동판’을 주재료로 선택했고, 작업은 30년 넘게 이어졌다.

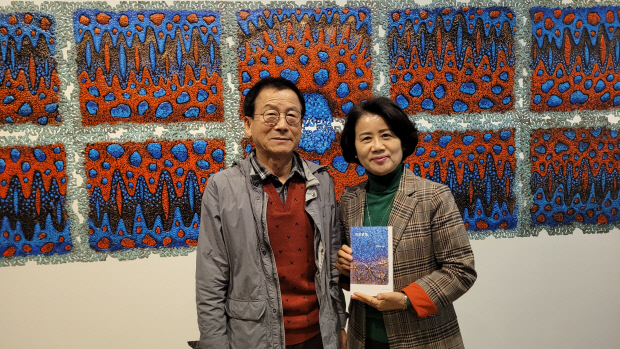

광주사범학교를 졸업하고 추상미술 그룹 에뽀끄에서 활동하며 추상작업을 꾸준히 해온 최재창 화백 개인전이 오는 22일까지 광주 무등산 자락 우제길미술관에서 열린다. 팔순을 맞아 10년만에 여는 이번 개인전은 최근 첫 시집을 낸 아내 한영숙씨의 시화전까지 같은 장소에서 함께 열려 의미를 더한다. 아내의 시는 최 화백이 직접 동판에 새기고 그림을 그려 ‘또 하나’의 작품이 됐다. 이번 전시 도록과 시집의 앞과 뒤 표지도 같은 그림으로 꾸몄다.

‘청실홍실’을 연작을 선보이는 이번 전시에는 지난 10년간의 노력이 오롯이 담겼다. 작품을 도록으로 보는 것과 현장에서 직접 보는 것은 큰 차이가 나는데, 특히 최 화백의 작품은 현장에서 감상해야 그 진가를 알 수 있다. 도록에서 평면회화 처럼도 보이는 작품은 실제 동판을 캔버스 삼아 작업한 것들이다. 그는 동판을 소재로 정하고, 테크닉을 배우기 위해 홍익대 대학원에서 금속공예를 공부하는 열정을 보였다.

“금속공예를 서양화와 결합시키는 작업을 계속 해왔습니다. 산소불로 열처리를 하면 동판이 종이장처럼 부드러워지는데 이 때부터 앞면에서는 일일이 두드리고, 뒷면에서는 부풀리는 작업을 하며 조형성을 만들어냅니다. 수없이 반복되는 이 과정이 캔버스에 물감으로 그리는 밑작업이라고 할 수 있죠. 이 절차가 끝나면 비로소 물감을 들고 색을 칠하기 시작합니다.”

다양한 금속공예 기교가 들어간 작품은 흥미롭다. 두드림과 부풀림의 정도에 따라 의식하지 않은 조형미가 나오기도 하고, 마치 청동기가 땅속에 묻혀 있는 것처럼 세월의 흔적을 표현하기 위해 동판을 부식키셔 녹색으로 부시시킨 점도 눈에 띈다. 동판에 작업한 터라 작품은 마치 라이트를 켜놓은 것처럼 빛나 신비한 느낌도 자아낸다.

초창기 작업에서는 오방색을 적극적으로 활용했다. 10년전부터는 청색과 홍색을 중심색으로 활용하고 있다.

“우주, 천지만물은 음과 양으로 이뤄졌다고 생각합니다. 청색과 홍색으로 작업을 하며 우리의 확실한 정체성을 찾을 수 있지 않을까 생각했습니다. 동판을 두드리고 부풀리는 제 작업이 대장간 작업과 같다는 생각을 합니다. 대장장이는 농기구를 생산하는데, 저는 그림을 만들어내는 셈이죠.(웃음)”

전시작 중에는 ‘5·18 영령들을 위한 청실홍실 22-3’ 작품이 눈에 띈다. 250개의 동판이 어우러져 하나의 설치작품 처럼 보이는 이 작품은 1980년 대동고 미술교사였던 그가 늘 마음에 담고 있는 ‘빚’같은 것이기도 했다.

“당시 세상을 떠난 이들 중에는 제가 직접 가르쳤던 제자도 있고, 어린 청춘들도 많지요. 어디다 하소연도 못하고 늘 외로웠을 저 영혼들을 어찌 달래줄 수 있을까 생각했고, 제가 청실홍실로 엮어보자 싶었습니다.”

18년 전 화순 도곡에 작업실을 마련한 최 화백의 곁에서 책읽기를 좋아하던 아내 한영숙씨는 시를 쓰기 시작했고 최 화백은 아내에게 팔순을 맞아 마련하는 전시와 함께 시집도 내고 시화전도 하자고 권유했다.

“처음에는 한사코 마다했어요. 50년 넘게 예술활동을 해온 남편과 그저 책 읽는 거 좋아하는 문학소녀 수준인 제가 시집을 내고 무언가를 한다는 게 쑥스러웠거든요. 10년의 세월이 흘러 이렇게 함께 전시회를 여니 제게는 너무 큰 기쁨입니다.”

한 씨는 시 공부를 시작하고 이어도문학상 금상을 수상했고 얼마전 시집 ‘허공층층’(상상인 간)을 펴냈다. 전시실 옆 커피숍에서 열리는 시화전에는 모두 15점의 작품이 걸렸다. ‘머뭇거리는’ 등의 작품은 최 화백이 동판에 일일이 새겨 넣은 것으로 시와 어울리는 그림도 함께 넣었다.

“아내와 저는 시와 그림이라는 표현 방법만 다르지 서로 같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 앞으로도 늘 함께 작업하며 살아가고 싶습니다.”

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

자기만의 ‘정체성’을 찾아가는 과정은 만만치 않았다. 한지 작업을 줄곧 하던 최재창(80) 화백은 1989년 즈음에 과감히 ‘변신’을 택했다. 평면회화에서 확장해 다양한 오브제 등을 활용하며 변화를 모색하던 그는 ‘동판’을 주재료로 선택했고, 작업은 30년 넘게 이어졌다.

다양한 금속공예 기교가 들어간 작품은 흥미롭다. 두드림과 부풀림의 정도에 따라 의식하지 않은 조형미가 나오기도 하고, 마치 청동기가 땅속에 묻혀 있는 것처럼 세월의 흔적을 표현하기 위해 동판을 부식키셔 녹색으로 부시시킨 점도 눈에 띈다. 동판에 작업한 터라 작품은 마치 라이트를 켜놓은 것처럼 빛나 신비한 느낌도 자아낸다.

초창기 작업에서는 오방색을 적극적으로 활용했다. 10년전부터는 청색과 홍색을 중심색으로 활용하고 있다.

“우주, 천지만물은 음과 양으로 이뤄졌다고 생각합니다. 청색과 홍색으로 작업을 하며 우리의 확실한 정체성을 찾을 수 있지 않을까 생각했습니다. 동판을 두드리고 부풀리는 제 작업이 대장간 작업과 같다는 생각을 합니다. 대장장이는 농기구를 생산하는데, 저는 그림을 만들어내는 셈이죠.(웃음)”

전시작 중에는 ‘5·18 영령들을 위한 청실홍실 22-3’ 작품이 눈에 띈다. 250개의 동판이 어우러져 하나의 설치작품 처럼 보이는 이 작품은 1980년 대동고 미술교사였던 그가 늘 마음에 담고 있는 ‘빚’같은 것이기도 했다.

“당시 세상을 떠난 이들 중에는 제가 직접 가르쳤던 제자도 있고, 어린 청춘들도 많지요. 어디다 하소연도 못하고 늘 외로웠을 저 영혼들을 어찌 달래줄 수 있을까 생각했고, 제가 청실홍실로 엮어보자 싶었습니다.”

18년 전 화순 도곡에 작업실을 마련한 최 화백의 곁에서 책읽기를 좋아하던 아내 한영숙씨는 시를 쓰기 시작했고 최 화백은 아내에게 팔순을 맞아 마련하는 전시와 함께 시집도 내고 시화전도 하자고 권유했다.

“처음에는 한사코 마다했어요. 50년 넘게 예술활동을 해온 남편과 그저 책 읽는 거 좋아하는 문학소녀 수준인 제가 시집을 내고 무언가를 한다는 게 쑥스러웠거든요. 10년의 세월이 흘러 이렇게 함께 전시회를 여니 제게는 너무 큰 기쁨입니다.”

한 씨는 시 공부를 시작하고 이어도문학상 금상을 수상했고 얼마전 시집 ‘허공층층’(상상인 간)을 펴냈다. 전시실 옆 커피숍에서 열리는 시화전에는 모두 15점의 작품이 걸렸다. ‘머뭇거리는’ 등의 작품은 최 화백이 동판에 일일이 새겨 넣은 것으로 시와 어울리는 그림도 함께 넣었다.

“아내와 저는 시와 그림이라는 표현 방법만 다르지 서로 같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 앞으로도 늘 함께 작업하며 살아가고 싶습니다.”

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr