거북·호랑이·게·수달…사찰 안의 보물찾기

2019년 10월 11일(금) 04:50 가가

사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다 - 노승대 지음

|

|

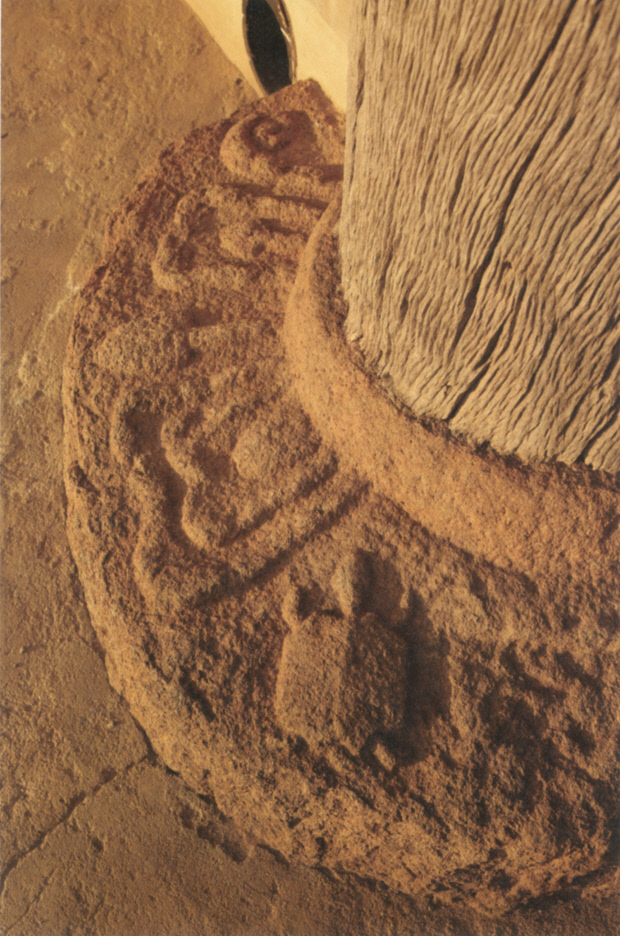

| 미황사 대웅전 주춧돌에 새겨진 거북. |

제천 신륵사 극락전 박공의 널판에는 이런 그림이 있다. 큰 물고기가 작은 물고기를 토해낸다. 작은 물고기는 더 작은 물고기를 뱉어낸다. 그림의 배경이 된 부처님 전생담의 이야기는 대략 이렇다.

저자는 사찰 구석구석에 숨겨져 있지만 의미는 남다르다고 강조한다. 수천 년 세월을 거치며 ‘정형’을 만들어온 건축이나 회화에 의미 없이 배치된 것은 없을 터다. 유교나 도교의 영향으로 자리 잡은 매란국죽 뿐 아니라 민화의 바람을 탄 게, 포도, 토끼, 거북이 같은 벽화도 그러한 경우다.

저자는 책에 나온 주인공들이 사찰에 등장한 것은 몇 가지 흐름이 있다고 부연한다.

가장 큰 이유는 임란 이후 등장한 반야용선(般若龍船) 개념이다. 피안의 정토에 이르게 하는 배로 상정했다는 것인데, 주변은 온통 바다로 볼 수 있다. 수중생물인 물고기, 거북에서부터 절과는 어울릴 것 같지 않은 게, 가재 등도 등장한다.

“천은사 극락보전(보물 제2024호)의 경우는 정면 현판 옆에 이미 청룡 황룡이 있지만 좌우에 있는 귀공포의 조각된 용의 꼬리가 대각선으로 건너가 뒤쪽 귀공포에 설치되어 있는 것이다. 정면 소맷돌에 용이 없는 대신 아예 법당을 배의 몸통으로 보고 앞, 뒤로 용의 머리와 꼬리를 새겨 넣어 법당이 반야용선이라는 것을 확실히 해둔 것이라고 생각된다.”

저자에 따르면 이 같은 조각은 여수 흥국사 대흥사(보물 제396호) 기단부에도 있고 청도 대적사 극락전(보물 제836호) 기단부에도 있다. 흥국사의 경우는 마당 석등의 대좌를 거북이로 배치해 바다라는 사실을 강조했다.

민화의 유행은 불교와 관련된 그림들에까지 영향을 미쳤다. 백성들의 염원을 담은 그림들은 피폐해진 사찰에 사람을 끌어 모으는 데 일조했다. 넝쿨이 풍성한 포도 그림은 다산을 상징하고 갈대를 부여잡은 게 그림은 과거시험 합격을 의미했다.

그러나 이러한 책에 소개된 ‘보물’들은 자세히 들여다보지 않고는 알 수 없다. 불국사 현판 뒤 멧돼지는 절집을 많이 다닌 사람도 찾기 힘든 곳에 숨어 있다. 완주 송광사 천장의 게나 거북이, 물고기도 마찬가지다.

책에는 숨겨진 보물과 함께 400여 장의 컬러 사진과 내력이 소개돼 있다. 문화답사 40년 경력이 오롯이 드러난 결과다. <불광출판사·2만8000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr