<17> 이장호와 배창호

2019년 09월 04일(수) 04:50 가가

대중성·예술성 아우른 ‘흥행감독’

이장호 감독

대마초 파동 연루 1979년까지 감독 자격 박탈

신작 ‘바람불어 좋은 날’ 리얼리즘영화 신호탄

영화‘바보선언’ 군부정권·자본주의 고발 관객 열광

배창호 감독

서민들 삶·애환 다룬 ‘꼬방동네 사람들’로 데뷔

이장호 감독

대마초 파동 연루 1979년까지 감독 자격 박탈

신작 ‘바람불어 좋은 날’ 리얼리즘영화 신호탄

영화‘바보선언’ 군부정권·자본주의 고발 관객 열광

배창호 감독

서민들 삶·애환 다룬 ‘꼬방동네 사람들’로 데뷔

|

| 배창호 감독 |

|

|

|

1980년대는 ‘오월광주’로 시작되었다. 신군부는 ‘광주’를 무참하게 짓밟으며 국민들의 민주주의에 대한 열망을 꺾어 놓았다. 이장호 감독은 이때 ‘바람 불어 좋은 날’을 찍고 있었다. 광주에서 끔찍한 소문이 들려오긴 했지만, 4년 만에 메가폰을 잡은 이장호는 다른 것에 신경 쓸 겨를이 없었다. 연예인들의 대마초 파동에 연루되며 1979년까지 감독 자격을 박탈당했던 이장호는, 오직 자신의 신작에 사활을 걸어야 했다.

그렇게 이장호는 체제에 반항하는 영화를 내놓게 된다. 감독이 자살하는 것으로 시작하는 ‘바보선언’은, 과감한 상상력과 직관력으로 군부정권 아래 암울했던 사회분위기와 한국자본주의의 천박성을 고발하고 있다. 그리고 즉흥적인 이야기 전개, 대사의 생략과 어린아이의 반어적인 내레이션, 저속촬영, 풍자적이고 과장된 연기 등으로 화면을 채웠다. 실험적인 요소가 다분한 이 영화를 영화업자들이 좋아할 리 만무했다. 그렇게 창고에 방치되었던 ‘바보선언’은 1년 뒤 기적적으로 개봉했고, 젊은 관객들은 반항기 가득한 이 작품에 열광적인 지지를 보냈다.

‘과부춤’ 역시 이장호의 실험정신이 돋보인다. 사기극을 벌이는 과부(이보희)와 교통사고로 남편을 잃은 과부(박원숙)를 중심으로 펼쳐지는 이 영화 역시 저속촬영과 파격적인 사운드로 일관하며, 사회적 발언을 거침없이 쏟아냈다. 그러나 이 영화의 흥행 실패는 이장호감독으로 하여금 흥행에 대한 강박을 가져다주었다. 그렇게 해서 탄생한 영화가 ‘무릎과 무릎 사이’(1984)와 ‘어우동’(1985)이었다. 두 편의 영화는 에로티시즘을 표방하며 흥행에 크게 성공했다. 그리고 이장호는 이현세의 원작 만화를 영화화한 ‘이장호의 외인구단’(1986)으로 흥행감독으로 우뚝 섰다. 그러나 세 편의 연속된 히트는 이장호에게 독이 되었다. 그의 영화적 자신감은 교만으로 이어졌고, 실패를 거듭하다가 더 이상 옛 영광을 되찾지 못했다. 다만, 흥행과는 거리를 두고 찍은 ‘나그네는 길에서도 쉬지 않는다’(1987)는, 추상적인 이야기 속에 분단의식과 샤머니즘을 녹여내며 격조 있는 예술영화로 평가받았다.

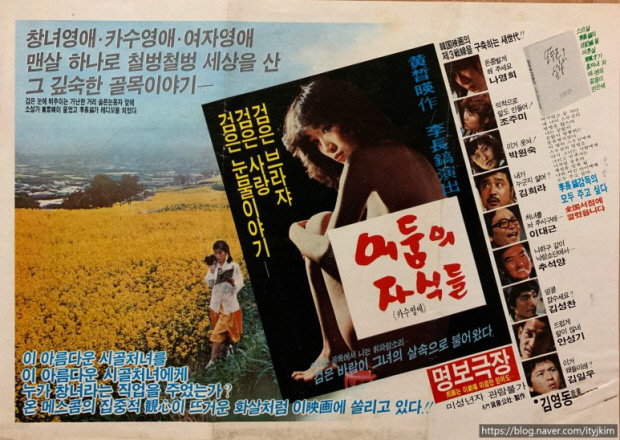

‘바람 불어 좋은 날’과 ‘어둠의 자식들’의 조감독이었던 배창호는 ‘꼬방동네 사람들’(1982)로 데뷔했다. 도시 서민들의 삶과 애환을 다루고 있다는 점에서 이 데뷔작은 조감독으로 참여한 두 편의 영화와 무관하지 않다. 그렇다고 하더라도 이 영화는 배창호만의 개성이 살아있다. 명숙(김보연)은 첫 번째 남편인 주석(안성기)을 떠나 꼬방동네에서 태섭(김희라)과 살고 있다. 그러던 어느 날 주석이 꼬방동네에 찾아들게 되고, 이들 사이에는 갈등이 빚어진다. 그러니까 이 영화는 세 남녀의 삼각관계를 전경에 내세우고, 그 후경에 꼬방동네 사람들의 이야기를 배치한다.

영화는 플래시백을 활용해 명숙과 주석의 과거를 능수능란하게 펼쳐내며 관객들의 시선을 끝까지 붙들어 둔다. 도시빈민가 사람들의 삶을 노출하고 있는 이 영화 역시 검열에서 자유로울 수 없었다. 그러나 배창호는 시나리오 검열에서 수정을 지시받았으나 이를 무시하고 영화를 찍었고, 완성된 영화를 보고 검열관들이 감동한 나머지 개봉할 수 있었다는 비화는 유명하다.

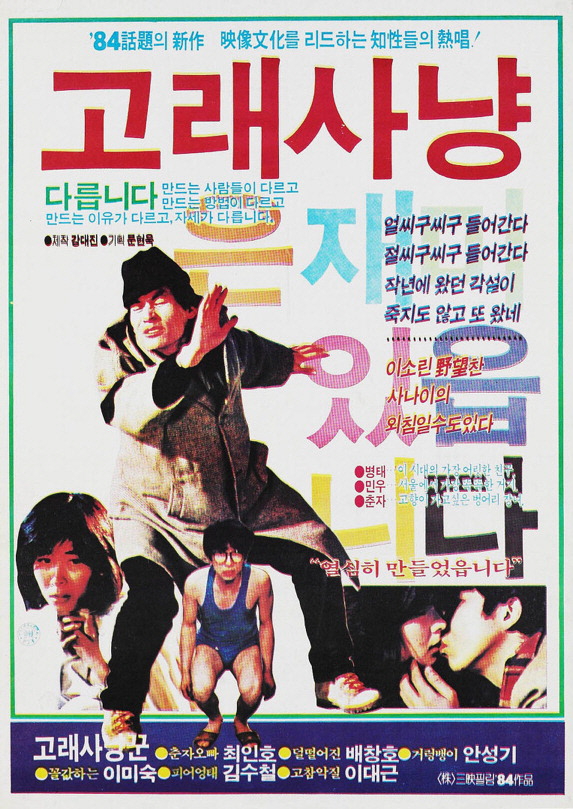

배창호의 두 번째 영화는 데뷔작과는 결이 다른 영화였다. ‘적도의 꽃’(1983)은 아파트에 사는 안성기가 건너편 아파트로 새로 이사 온 장미희를 훔쳐보는 영화다. 관객들의 관음증을 자극한 ‘적도의 꽃’은 대성공을 거두었고 이때부터 ‘배창호의 전성시대’가 시작된다. 이어서 만든 ‘고래사냥’(1984)역시 흥행에 성공했고, 미국 올로케이션으로 제작된 ‘깊고 푸른 밤’(1985)은 아메리칸 드림의 허망함을 감각적인 영상으로 표현하며 엄청난 흥행을 기록했다. 그러나 한국의 스필버그라는 별칭을 부여받은 배창호는 흥행감독을 뒤로 하고 예술작품으로서의 영화를 고민했다. ‘황진이’(1986)는 그 대표적인 영화였다. 이후 배창호는 ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987), ‘젊은 남자’(1994), ‘흑수선’(2001) 등을 내놓았고, 독립영화적인 방식으로 ‘정’(1999)과 ‘길’(2006)을 연출했지만 옛 명성을 회복하지는 못했다.

이장호와 배창호는 80년대 초중반 한국영화를 견인했다. 80년대 초반에는 민중들의 희로애락을 현실감 있게 연출해 한국리얼리즘영화의 맥을 이었고, 80년대 중반에는 대중들이 좋아할 만한 영화들로 관객몰이에 성공하며 한국영화산업을 지탱시켰다. 그리고 두 감독으로부터 영화현장을 익혔던 장선우, 박광수, 이명세 등은 80년대 후반 ‘코리안 뉴웨이브’를 주도하게 된다.

/조대영 광주독립영화관 프로그래머

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.