이금주 여사 기록물, 육성 채록·1273명 소송원고·일기 등 총 1670여 점

2025년 08월 12일(화) 19:35 가가

40년 간 피해자 소송하며 쓴 일기

위안부·미쓰비시정신근로대 등

각종 소송자료 다수 포함

광주유족회 자료도 방대하게 남아

위안부·미쓰비시정신근로대 등

각종 소송자료 다수 포함

광주유족회 자료도 방대하게 남아

12일 광주시 서구 화정동 일제강제동원시민모임 사무실에서 이국언 이사장이 이금주 여사의 자택에 걸려있던 태평양전쟁희생자 광주유족회 현판과 기록물을 보여주고 있다. /나명주 기자 mjna@kwangju.co.kr

광주시가 고(故) 이금주 여사의 기록물을 유네스코 세계기록유산에 등재하기로 함에 따라 수천점에 달하는 기록물에 대한 관심이 높아지고 있다.

12일 (사)일제강제동원시민모임(시민모임)에 따르면 이 여사가 남긴 기록물은 총 1670여 점에 달한다.

그는 ‘태평양전쟁희생자 광주유족회장’으로 일제 강점기 강제동원 피해자들의 권리 회복과 진상 규명을 위해 평생을 헌신한 인권운동가다.

‘태평양전쟁희생자 광주유족회’는 1988년 결성 이후 피해자의 권리를 쟁취하기 위해 일본 정부 및 한국 정부를 상대로 직접 손해배상 소송을 제기하는 등 가장 앞서 대일 투쟁을 선도해 왔다.

그는 “내가 적국에 소송하러 갈때 마다 치욕감에 견딜 수가 없어서 약을 먹고 죽고싶다”면서 “왜 적국에 가서 우리 피해를 이야기 해야 하는지 모르겠다”고 한탄을 했다.

이 여사는 결국, 일제의 만행을 폭로하고 규명하기 위해서는 자료를 모으는 것이라는 생각에 모든 활동을 기록물로 남겼다. 일기로 매일매일 자신의 활동상황도 남겼다.

자료와 기록을 토대로 권리를 주장할 수 있고 아픔이 되풀이 되지 않게 할 수 있다는 점에서다.

그가 남긴 기록물은 단순한 문서가 아니라, 곧 역사 자체이자 수많은 피해자의 목소리가 담긴 증거라는 것이 전문가들의 평가다.

일제 강제동원의 실상을 증명하는 역사적·법적 자료이자, 강제동원 피해 진상 규명과 피해자 인권 회복 운동의 직접 증거자료라는 것이다.

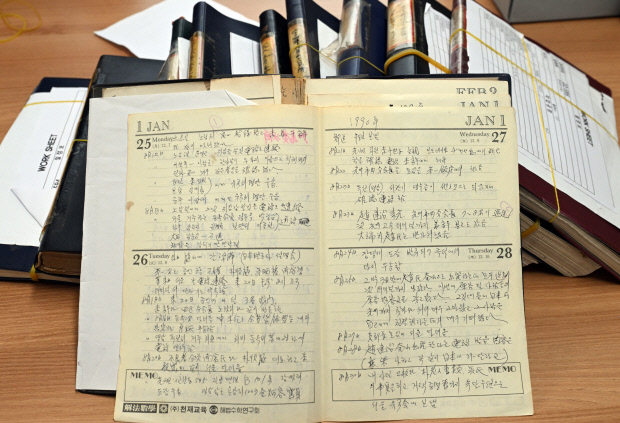

대표적인 기록은 이 여사의 일기다. 일본군 위안부과 강제동원 피해와 관련 소송을 진행하면서 40여년간 직접 작성한 체계적 기록이자 역사다.

친필로 작성 된 기록은 원본 그대로 보존돼 있고 작성 시기와 정보가 명확해 세계적 인권사·전시 피해사 맥락에서 중요한 가치를 지닌다.

일제강제동원 관련 동원자 명부와 해외수집 자료도 있다.

눈길을 끄는것은 광주천인소송 관련 자료다. 태평양전쟁희생자 광주유족회장으로 지난 1992년부터 2000년까지 피해자 1273명을 원고로 일본 현지에서 소송을 진행하면서 남긴 기록물이다.

운동의 전 과정(피해자 접촉 → 증언 기록 → 소송 진행 → 결과)을 기록했다는 점에서 동아시아 강제동원 피해 관련 기록 중, 민간 여성 지도자가 수집한 전 과정을 포괄한 기록은 유일한 것으로 평가된다.

소송 기록은 이뿐만이 아니다. 우키시마폭침사건 소송(1992~2004년), 일본군 ‘위안부’·여자근로정신대 소송(1992~2003년), B·C급 포로감시원 소송(1995~2001년), 미쓰비시여자근로정신대 소송(1999~2008년), 후지코시여자근로정신대 소송(2003~2011년), 한일회담 문서공개 요구 소송(2006~2014년) 자료도 포함됐다.

일본 소송은 모두 17번 기각당하는 등 대부분 실패했지만, 피해자들의 줄기찬 노력은 결국 한국정부가 강제동원 진상규명과 피해자 인권회복에 나설수 있도록 하는 중요한 디딤돌을 놓았고 2018년 대법원 승소판결을 이끌어는 단초가 됐다. 그 중심에 광주가 있었고 이금주 회장이 있었다는 것을 실증한다.

광주유족회 관련 자료도 방대하다.

광주유족회 입회원서, 주소록, 광주유족회 월례회 회의록, 국내외 팩스 송수신철, 공문철, 국내외 신문스크랩 모음철, 후생연금 조회 신청철, 광주유족회 회계장부 및 각종 영수증철, 광주유족회 성명서 및 기자회견철, 각종 유인물 및 자료철 등까지 모든자료가 고스란히 보존돼 있다.

재정·운영 기록까지 아우르고 있다는 점에서 일제강제동원에 대한 광주·전남지역의 운동상을 보여주는 자료로 평가된다.

광주유족회 활동·피해자 기록 영상과 해외(일본) 영상자료 뿐 이나라 활동 당시 행사 용품 등도 보존되고 있다.

정혜경 일제전쟁유적네트워크 대표(前 국무총리 소속 대일항쟁기강제동원피해지원위원회 조사과장)는 “이 기록물은 한 개인이 남긴 방대한 평화와 인권의 기록물로 강제동원 피해자 1000명의 소송을 일본정부를 상대로 하면서 1000명 각각의 피해 내용과 소송내용을 담았고, 소송진행 과정을 고스란히 남겼다”면서 “입회원서, 피해자들의 진술서, 일본 변호사들과 주고 받은 팩스, 그 과정에서의 남긴 일기와 회의록 등은 일제 강제동원 피해자들의 인권을 어떻게 지킬 것이며 명예 회복은 어떻게 해야 하는 지를 보여주는 방향성을 담고 있다”고 평가했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr

12일 (사)일제강제동원시민모임(시민모임)에 따르면 이 여사가 남긴 기록물은 총 1670여 점에 달한다.

‘태평양전쟁희생자 광주유족회’는 1988년 결성 이후 피해자의 권리를 쟁취하기 위해 일본 정부 및 한국 정부를 상대로 직접 손해배상 소송을 제기하는 등 가장 앞서 대일 투쟁을 선도해 왔다.

그는 “내가 적국에 소송하러 갈때 마다 치욕감에 견딜 수가 없어서 약을 먹고 죽고싶다”면서 “왜 적국에 가서 우리 피해를 이야기 해야 하는지 모르겠다”고 한탄을 했다.

자료와 기록을 토대로 권리를 주장할 수 있고 아픔이 되풀이 되지 않게 할 수 있다는 점에서다.

일제 강제동원의 실상을 증명하는 역사적·법적 자료이자, 강제동원 피해 진상 규명과 피해자 인권 회복 운동의 직접 증거자료라는 것이다.

대표적인 기록은 이 여사의 일기다. 일본군 위안부과 강제동원 피해와 관련 소송을 진행하면서 40여년간 직접 작성한 체계적 기록이자 역사다.

친필로 작성 된 기록은 원본 그대로 보존돼 있고 작성 시기와 정보가 명확해 세계적 인권사·전시 피해사 맥락에서 중요한 가치를 지닌다.

일제강제동원 관련 동원자 명부와 해외수집 자료도 있다.

|

| 이금주 여사의 일기에 담긴 일제강제동원 피해자 1270여명의 소송 기록. /나명주 기자 mjna@kwangju.co.kr |

운동의 전 과정(피해자 접촉 → 증언 기록 → 소송 진행 → 결과)을 기록했다는 점에서 동아시아 강제동원 피해 관련 기록 중, 민간 여성 지도자가 수집한 전 과정을 포괄한 기록은 유일한 것으로 평가된다.

소송 기록은 이뿐만이 아니다. 우키시마폭침사건 소송(1992~2004년), 일본군 ‘위안부’·여자근로정신대 소송(1992~2003년), B·C급 포로감시원 소송(1995~2001년), 미쓰비시여자근로정신대 소송(1999~2008년), 후지코시여자근로정신대 소송(2003~2011년), 한일회담 문서공개 요구 소송(2006~2014년) 자료도 포함됐다.

일본 소송은 모두 17번 기각당하는 등 대부분 실패했지만, 피해자들의 줄기찬 노력은 결국 한국정부가 강제동원 진상규명과 피해자 인권회복에 나설수 있도록 하는 중요한 디딤돌을 놓았고 2018년 대법원 승소판결을 이끌어는 단초가 됐다. 그 중심에 광주가 있었고 이금주 회장이 있었다는 것을 실증한다.

광주유족회 관련 자료도 방대하다.

광주유족회 입회원서, 주소록, 광주유족회 월례회 회의록, 국내외 팩스 송수신철, 공문철, 국내외 신문스크랩 모음철, 후생연금 조회 신청철, 광주유족회 회계장부 및 각종 영수증철, 광주유족회 성명서 및 기자회견철, 각종 유인물 및 자료철 등까지 모든자료가 고스란히 보존돼 있다.

재정·운영 기록까지 아우르고 있다는 점에서 일제강제동원에 대한 광주·전남지역의 운동상을 보여주는 자료로 평가된다.

광주유족회 활동·피해자 기록 영상과 해외(일본) 영상자료 뿐 이나라 활동 당시 행사 용품 등도 보존되고 있다.

정혜경 일제전쟁유적네트워크 대표(前 국무총리 소속 대일항쟁기강제동원피해지원위원회 조사과장)는 “이 기록물은 한 개인이 남긴 방대한 평화와 인권의 기록물로 강제동원 피해자 1000명의 소송을 일본정부를 상대로 하면서 1000명 각각의 피해 내용과 소송내용을 담았고, 소송진행 과정을 고스란히 남겼다”면서 “입회원서, 피해자들의 진술서, 일본 변호사들과 주고 받은 팩스, 그 과정에서의 남긴 일기와 회의록 등은 일제 강제동원 피해자들의 인권을 어떻게 지킬 것이며 명예 회복은 어떻게 해야 하는 지를 보여주는 방향성을 담고 있다”고 평가했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr